東京財団上席研究員

森信茂樹

1. ピケティ氏の問題提起

ピケティ氏の「21世紀の資本」が世界的なベストセラー(学術書)になり、所得・資産格差問題が大きな話題となった。年初に訪日したこともあり、わが国の総合雑誌や経済誌も特集を組むなど、現在もその余韻は続いている。現に今国会の予算委員会でも格差問題を巡っての論戦が見られた。

筆者は、税制を専門に研究しているがエコノミストではないので、r>g (資本収益率>成長率)の是非を吟味する能力はない。ここでは、ピケティ氏がなぜ「資本」にこだわったのか、この点について、「21世紀の資本」第15章「世界的な資本課税」の章を中心とした問題提起と、わが国の税制へのインプリケーションについて考えてみたい。

というのは、わが国でのピケティ本への論評は、「格差拡大を生む根本的な力」であるr>gの妥当性と、わが国の格差問題(氏の指摘するような1%99%問題は日本にはない、わが国の問題は相対的貧困率の高さ等々)に限定されており、せっかくの氏の提言である「世界的な累進資本税」についての評価はほとんど論じられることがないからである。

2. なぜ「資本税」なのか

資本税というのは、後述するように「個人の保有する資本」を課税ベースとする税である。一般的には、資産税と称されるので、以下、税制の一般的な議論をする際には資産税という言葉を使う。

資産税とは、資産の保有や取得に着目して課税する税である。資産を無償で取得する場合の「相続税」、資産を保有している場合の「財産税・富裕税」「固定資産税」、資産の保有から生じる利子、配当、株式等譲渡益(キャピタルゲイン)などの「資産所得課税」がある。

ピケティ氏の「資本税」は、あらゆる個人資産を対象に時価評価し、負債を引いた「純資本」をその課税対象とする。その意味では、「財産税」や「富裕税」に類似したアイデアである。

彼は、世界的な協力体制のもとで、累進税率を課すことを提言している。たとえば、「100万ユーロを超える金融資産、不動産の合計(時価評価)から負債を差引いた『純価値』を課税ベースとし、1%、2%というような累進税率」を提言している。累進税の根拠として、不公平を是正するというだけでなく、資産の規模に応じて収益率も変わる(規模が大きいほど収益率も大きくなる)ことを挙げている。

なぜ「資本税」か、という点については、「相続税のような1度きりの課税では公平性は保てないこと、資産から生じる所得への課税(資産所得税)では租税回避などが生じやすく実効性が薄いこと」を挙げている。

具体的な例として、フランスで最も裕福な人物であるべタンクール夫人(化粧品会社ロレアルの創始者の娘でこれまでの生涯で1時間も勤労についたことはないとされている)を取り上げ、300億ユーロ以上の富をもちながら、申告所得は500万ユーロを超えたことはないこと、つまり富の1万分の1しか所得は把握されていないとを例に挙げている。

法的な信託財産での運用、スイスの銀行口座やタックスヘイブンの存在などをとりあげ、所得税での対応には限界があることを主張している。

一方で、彼自身世界的な「資本税」を、「便利な空想」、「非現実的な水準の国際協調を必要とする」(第15章)と評している。

しかしOECDにおける情報交換などの協調行動を例に挙げ、「経済の開放性を維持しつつ、世界経済を有効な形で規制し、その便益を・・各国の中で公平に分配できる」手段と位置付けている。

協力しないタックスヘイブンには制裁などを考るとしており、きわめて政治的・野心的な内容を持つ提言といえよう。

3. オランダの税制とその評価

金融資産や実物資産を時価評価して、負債を差し引いて純資産を計算し、そこに課税する、このような税制の実例として、彼はオランダをあげている。

オランダでは2001年に、雇用の増加、国際競争力の強化、勤労所得への過重な税負担の軽減等を目的として、所得税の抜本的な改革が行われた。中でも注目すべきは、所得を3つに分類するBOX課税への移行である。

個人の所得を、①勤労所得等、②大口の資本所得、③貯蓄・投資所得、の3つのBOX(分類)に分けた上で、①については累進課税、②については25%、③については30%の比例税率を適用することとした。

③の課税方法は、個人ごとに資産を時価評価し負債を差し引いて純資産価格にした上で、基礎控除を差し引き、残りの価額の4%をみなし資本所得とする。それに30%の比例税率を適用するのである。

オランダにはそれまで富裕税があったが抜け穴だらけで、キャピタルゲイン税は導入されておらず、不公平だという批判が絶えなかった。しかしキャピタルゲインを捕捉することは簡単ではない。そこで考えたのが「見なし収益」という概念である。つまりこの税は所得税であるものの、見なし収益率を使った資産税(資本税)ということができる。なおその際、富裕税は廃止された。

もっともこの税制から得られる税収は、全体の1%程度と決して大きなものではない。また、実際の資本からの収益と無関係に課税されるので納税者の評判は極めて悪い。

4. わが国へのインプリケーション

ピケティ氏の問題提起である「資産(資本)への課税」について、アベノミクスで株価や地価の上昇がみられ格差問題が議論されているわが国として、どう評価すべきであろうか。

税こそ国家主権であるという認識のもとで激しい「税の引き下げ競争」が行われているOECD諸国において、国際的協力の下での資産税(資本税)の導入というのは「空想」であろう。

わが国でも、戦後シャウプ勧告を受けて「富裕税」が導入されたが、財産の評価を巡る税務執行の問題が多発し、キャッシュフローなき課税が大きな問題となったりして頓挫した経験があり、その経験を踏まえる必要がある。

しかし、オランダのように、「資産」そのものへの税の代替として「資産所得」への課税というのなら、今日大きな意義を持つと筆者は考える。

その理由は以下のとおりである。

第1に、格差社会への懸念である。努力して富を築くのはよしとしても、そのことが次の世代にまで持ち越せば、社会は階層化し活力は損なわれる。所得再分配は強い「政治の意思」がなければ是正されるものではない。経済成長を遂げれば自然に解消されるものではない。

第2に、超高齢化社会の経費の財源は消費税に集中しているが、消費税だけに依存するのではなく、資産課税の強化による財源なども考えるべきではないか。それは、政治的に不人気な消費税率の引き上げ幅を少なくすることができる。

もっとも、格差への税制の対応は冷静に行っていく必要がある。14年から17年にかけて、わが国の所得税・消費税・相続税の増税が順次実施されていく。その様子を見ながら判断すべきだろう。

一体的税制見直しの概要

5. 資産(金融)所得課税と固定資産税の見直し

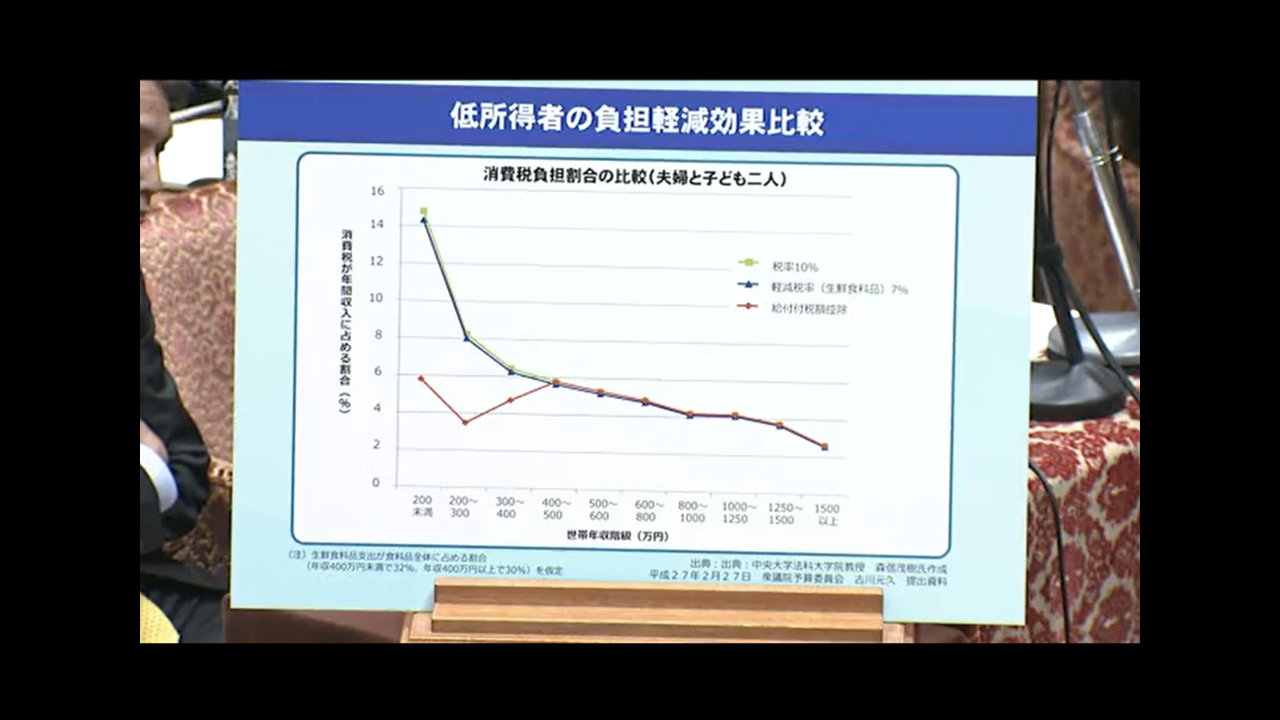

今後「資産」そのものへの課税に代えて、「資産(金融)所得」への課税強化を検討する場合に大いに参考になるのが下図である。

図表は、財務省の「申告納税者の所得税負担率(13年度)」サンプル調査の結果を表わしたもので、太い実線は、納税者の所得階層ごとの負担割合を示している。これを見ると、所得1億円まで負担率(実効税率)は増加するが、1億円を超えると負担割合は逓減する。

この原因は、高所得者に偏った株式譲渡益や配当(金融所得)が、低税率(図表の時点では10%)で分離して課税されるためである。

この税率は14年から20%に引き上げられたので、それを筆者が簡単に試算したのが図表の薄いグレーの線である。1億円でピークをつける点は変わっていない。

そこで、「分離課税となっている、株式譲渡益や利子・配当所得の税率20%をもう少し引き上げる」余地は残っていると考える。

この点については、2014年11月27日の 論考「アベノミクスを考える―税制の課題とこれから」 で述べたところである。

財務省資料 図表のグレーの線は税率20%とした場合の筆者の試算

財務省資料 図表のグレーの線は税率20%とした場合の筆者の試算

もうひとつ、固定資産税についても問題提起をしたい。固定資産税は、資産を課税ベースとする代表的な税制である。

固定資産税は、「大きな屋敷に住む住民は、その分警察や消防、ごみ処理などのサービスを享受しているので、それに応じて税負担をするべき」という、応益的な観点から市町村税として構築されている。

しかし、応益的な税制ということが隠れ蓑になって、固定資産税の水準は世界的に見ても極めて低い水準にある。この低い負担が、わが国にバブル経済を発生させた原因の一つであることは多くの論者が指摘しているところである。

つまり、わが国で土地神話が形成された要因の一つは、土地の保有コストが諸外国と比べて極端に低かったため、土地利用が進まず、譲渡益狙いで未利用のまま保有することが可能であったことにある。

わが国の固定資産税は、税率水準だけでなく、課税標準が市場価格から乖離しているという問題や、農地・新築住宅などにさまざまな特例が設けられており、実効税率を極めて低いものにしている。

所得・資産格差時代の税制として、固定資産税の果たす役割をあらためて議論することは重要なこと、という問題提起をしたい。