研究員

平沼光

シェールガス革命や歴史的な原油価格の下落、再生可能エネルギーの急速な普及などエネルギーをめぐるさまざまな出来事から、世界は今、エネルギーの需給構造が大きく変化する「エネルギー転換」の真っただ中にあるといわれている。18世紀の産業革命では、石炭をエネルギー源とする蒸気機関が社会の生産性を飛躍的に向上させ、20世紀中頃には石炭よりも利便性の高い石油が主たるエネルギー源として登場し、さらなる社会の繁栄をもたらした。エネルギー転換は世界の技術、産業、経済、そしてライフスタイルそのものに大きな影響を及ぼすことから、世界の動向を反映させたエネルギー政策を立案することが、日本を含め各国で欠かせないものとなっている。

各国のエネルギー政策において、エネルギー転換という言葉はさまざまな政策目的や文脈の中で漠然と使われてきており、実際に世界がどのような方向にエネルギー需給構造を転換していくのか明確ではなかった。例えば、米国のオバマ政権下では、再生可能エネルギーの利用促進、エネルギー効率向上、プラグイン・ハイブリッドカーの普及などにより、雇用の創出と石油の海外依存の解消を促すという文脈でエネルギー転換が語られている。一方、ドイツでは福島第1原発事故の影響から脱原子力を目指すことがエネルギー転換の主たる目的とされているなど、エネルギー転換といってもその政策目的と内容は必ずしも各国共通ではなかった。

そうした中、パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定は、発効条件である排出量55%以上を占める55カ国以上の批准という条件を満たし、2016年11月4日に発効されている。パリ協定は産業革命前からの世界の平均気温上昇を2度未満に抑えること、そして今世紀後半には温室効果ガスの排出をゼロにすることを批准国共通の目標とした野心的な内容となっている。

パリ協定の目標達成に向けて、批准国各国は自国の温室効果ガスの排出削減目標である約束草案(INDC)の実現という同じ方向に向けて、具体的なエネルギー政策を施行していくことになる。それは、これまで漠然としていたエネルギー転換という世界の潮流がどこに向かうのかを明確にするものといえる。

特に、石炭需要の約6割(1)、天然ガス需要の約4割(2)を占め、また世界の部門別二酸化炭素(CO 2 )排出量の約4割(3)を占める電力部門は、エネルギー動向に与える影響が大きいため、パリ協定発効後の動向がエネルギー転換の具体像を示すものといえる。国際エネルギー機関(IEA)が公表しているエネルギー動向の報告書「World Energy Outlook 2016」(以下、IEA報告)では、各国のINDCに記された全ての施策を行った場合の25年および40年のエネルギー動向を「ニューポリシーシナリオ」として分析している。

一方、COP事務局統合報告書では各国が約束した排出量削減目標を合計しても2度目標には届かず、この目標と整合的なシナリオにするには、さらなる追加的削減が必要とも指摘されている。そのため、IEA報告では世界の平均気温上昇を2度未満に抑えるためのより厳格なシナリオも「450シナリオ」として分析されている。

エネルギー転換の具体像

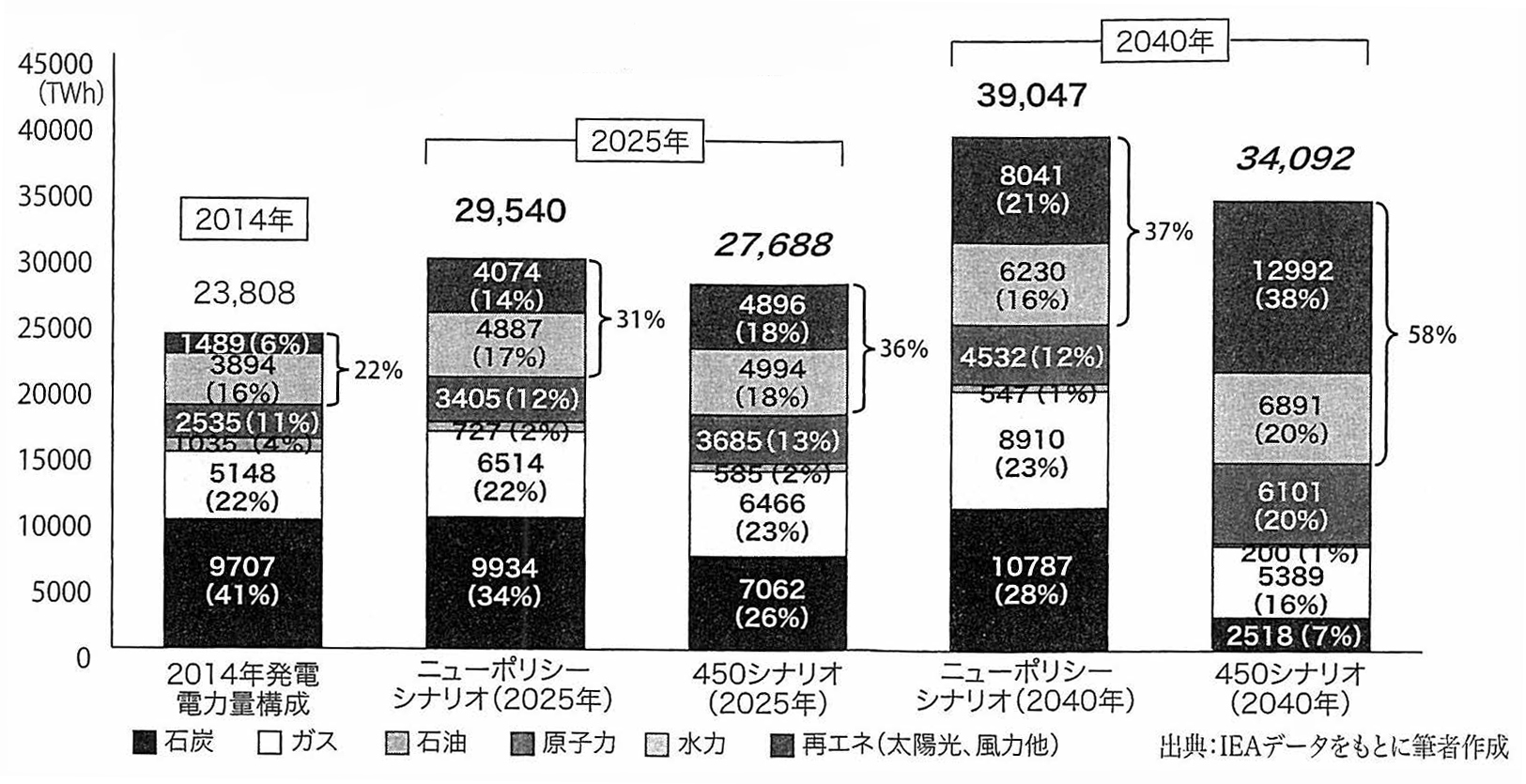

IEA報告による分析データーを基に、25年および40年に向けたニューポリシーシナリオおよび450シナリオにおける電源別発電電力量構成の推移をグラフ化すると 図1 のようになる。

図1 IEA WEO2016ニューポリシーシナリオ、450シナリオにおける発電電力構成分析

14年の総発電電力量実績の2万3808テラワット時と比べ、ニューポリシーシナリオおよび450シナリオのいずれにおいても総発電電力量は増加する傾向にある。増加の傾向が著しいのは再生可能エネルギー(以下、再エネ)で、14年の再エネ(水力含む)の総発電量5383テラワット時(発電構成比22%)に対し、ニューポリシーシナリオにおける再エネは25年に総発電量8961テラワット時(同31%)、40年には総発電量1万4271テラワット時(同37%)に達する見通しとなっている。さらに、450シナリオでは25年に総発電量9890テラワット時(同36%)、40年には総発電量1万9883テラワット時(同58%)にまで大幅に増加させる必要性が示されている。

一方、大幅な抑制が必要となるのが石炭火力発電である。ニューポリシーシナリオでは14年に比べ石炭火力発電の総発電電力量は25年、40年のいずれにおいても増加するものの、その構成比は14年の41%に対し、25年は34%、40年は28%と抑制されていく見通しにある。また、450シナリオでは14年の石炭火力発電の総発電量9707キロワット時(電力構成比率41%)に対し、25年は7062キロワット時(同26%)、40年は2518キロワット時(同7%)と発電量、発電構成比率ともに大幅に削減しなければならない見通しが示されている。すなわち、エネルギー転換の具体像は再エネの大幅増加と石炭火力の大幅削減を中心とした動きといえる。

各国が再エネ普及を促進する背景

パリ協定の発効により、世界は再エネの大幅普及へと大きくかじを切ることになる。原子力大国といわれるフランスでも、30年における発電電力量構成について原子力発電の比率を引き下げる一方、再エネの発電比率を40%に引き上げるとしている。EUとしても、発電における再エネの構成比を現在の21%から30年には最低45%にすることを目指すなど、高い目標を示している。

各国が再エネの普及を推し進めるのは、再エネ電力の固定価格買取制度(FIT制度)をはじめとするこれまでの普及政策により再エネ発電のコストが大幅に低下したこと、技術の進歩によって天候で発電量が左右される再エネの弱点が解消されつつあること、そして、再エネを中心としたエネルギー新産業が大きな市場になると見込まれていることなど、気候変動対策における各国の足並みがそろわなかった京都議定書当時とは大きく違った背景があるからといえる。

日本においても、世界の潮流に乗り遅れない再エネの大幅普及が必要となってくるが、後発である日本はいまだ再エネの普及率が数パーセントにとどまり、そのコストは他国と比べ高いなど、各国では克服しつつある課題への対処が欠かせない。それだけではなく新たな課題も浮上してきている。

再エネ普及における日本の新たな課題

各国に比べ見劣りはするものの、福島第1原発事故以降、日本においても再エネの普及が急速に進められている。12年のFIT制度の施行から16年6月末時点で導入された再エネの全設備導入量は3047万キロワットに上る。その内訳の95%に当たる2912万キロワットが太陽光発電となっている。

太陽光発電に必要な資源(太陽光)は地域偏在性が低く、太陽光パネルシステムの設置も他の再エネに比べ比較的容易にできること、FIT制度における買取価格も採算性のある価格帯に設定されてきたこと、そして、太陽光発電設置における環境アセスメントの必要性もなかったことから太陽光発電は制約が少ない状況下で急速に普及してきたが、設置地域ではさまざまな問題も浮上してきている。特に発電容量が1メガワット以上になる、いわゆるメガソーラーのような大規模な太陽光発電施設については、地域の自然環境・生活環境や景観への影響について懸念されるケースが発生している。

既に、長野県や山形県など環境に影響を及ぼす可能性のある事業計画が浮上してきた自治体では、独自に条例を定めるなど太陽光発電を環境アセスメントの対象とすることで事業者による適切な環境配慮を促すなどの対処を行っている地域も出てきている。

再エネの普及が進むにつれ地域外の資本が行う再エネ事業についての課題も見えてきている。再エネの普及形態として、発電施設を設置する地域外の資本が当該地域に入りメガソーラー事業を手掛けるという、いわゆる「外部資本型」の事例も多い。地域としては、地域の再エネの活用によりCO 2 削減と雇用創出などの経済効果を期待して地域外の資本によるメガソーラーを受け入れるが、太陽光発電はパネルを設置するだけでほとんど雇用を創出せず、売電益は外部資本の利益となり、法人税は外部資本の事業本社がある自治体にわたることになる。

メガソーラーの設置場所である地域には若干の固定資産税が入ってくるのみで利益が地域に回ってこず、外部資本型の太陽光発電事業で地元住民、地元企業、地元自治体がメリットを得ることはあまりないことが指摘されている。

平成28年12月末現在、再エネの都道府県別認定容量約8877万キロワット(新規認定分)の91%が太陽光発電であり、そのうち48%が1000キロワット以上のメガソーラーとなっている。すなわち、これら認定分の案件が実施されるということは今後多くのメガソーラー事業が各地で実施されるということを意味する。

メガソーラー設置による地域の自然環境・生活環境や景観への影響が問題視される中、地域への利益還元の構図が見えなければ、苦情や反対運動の件数も今後さらに増加することが懸念される。再エネの普及においては、こうした地域の受容性をいかにして醸成していくかという点が、今後対処していかなければならない新たな課題として浮上してきている。

(1)IEA “World Energy Outlook 2016”(WEO2016)による

(2)脚注1に同じ

(3)IEA “CO2 emissions from fuel combustion 2016”による2014年数値

2017年11月7日『厚生福祉』より転載