- Review

- 経済・財政、環境・資源・エネルギー

2025年の日本で気にすべきは、インフレか、それともデフレか -政府はデフレを気にし、日本銀行はインフレを気にしている?-

February 14, 2025

R-2024-093

石破政権としては初めてとなる新年度予算の成立に向けた国会での議論が始まった。今後の経済政策運営に関する議論も本格化していくことになるが、そうした政策論議の前提となる日本経済の現状、特に、昨今の国民生活を苦しめる物価動向に関する現状の認識について、政府の「デフレ脱却できていない」という評価と、日本銀行による「インフレの状態」という2つの評価が存在する[1]。言うまでもなく、効果的な政策の実施には、まず正しい現状認識が必要となるが、こうした2つの評価は同じ認識に立ったものなのか、それとも異なる認識に立つものなのか。以下では、政策当局によるこうした2つの評価の意味を考えてみたい。

今の日本経済は、インフレ

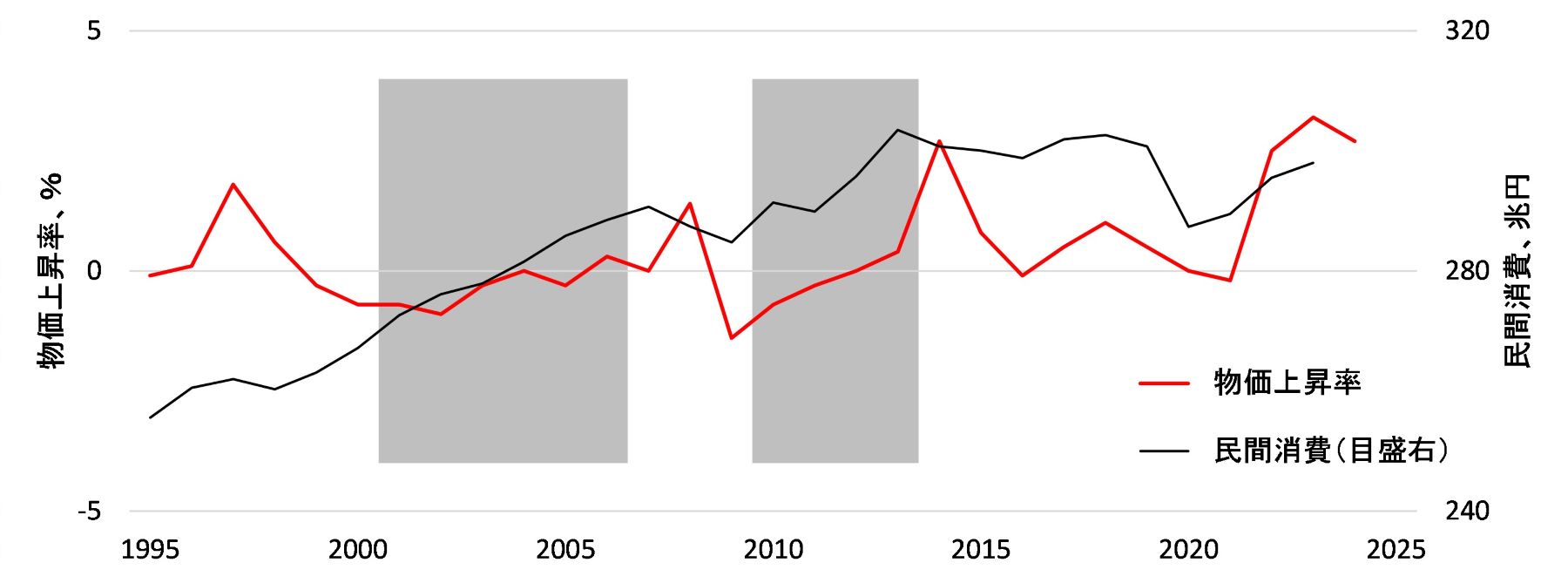

インフレとは物価が持続的に上昇することを指し、逆に、物価が持続的に下落することをデフレと呼ぶ。この“持続的”といった期間について2年程度と考えるのであるなら、わが国において、2022年以降物価上昇が続いている事実を踏まえれば、今の日本経済はインフレと評価できるのであろう(図を参照)。政府の評価はと言うと、物価が持続的に下落するデフレではない状況と評価しており、だとすれば、日本銀行と同様、“インフレ”と言えばいいと思うが、話はそう簡単ではなく、政府の言い方は、“デフレの状況にはないが、デフレ脱却できていない”となる。なぜ、“インフレ”と言わないのか?

図 物価上昇率と民間消費の動向

(備考)

物価上昇率:消費者物価指数(総合)の前年比、民間消費:民間最終消費支出の実質暦年値

網掛け部分は、「月例経済報告」において「デフレ」といった記述がなされた期間

(2001年4月~2006年6月、及び2009年11月~2013年11月)。

(出所)総務省、内閣府

政府はデフレを気にしている

なぜなら、そもそも、政府はインフレか否かを気にしているわけではなく、デフレか否かを気にしているからである。

過去に2度、政府によってデフレの判断がなされたが、そのいずれの期間(2001年4月~2006年6月、及び2009年11月~2013年11月)においても、毎月の景気の現状等に関する政府の公式見解を示す「月例経済報告」の中で、「デフレ」といった記述がなされていた。逆に言えば、デフレではないと判断されると「月例経済報告」の中から「デフレ」の記述がなくなるといったように、これまでは、物価の現状認識に際し、デフレか否かといった点が評価されてきたのである[2]。

故に、デフレを脱却するといった政策目標が登場する[3]。現在に至っても、石破政権が誕生した際に示された「基本方針」(2024年10月)の中では、「経済あっての財政との考え方に立ち、デフレ脱却最優先の経済・財政運営を行う」とある。結果、日本経済は確かにインフレを経験しているのにデフレ脱却に至っていないという、国会でも見られる一見わかりにくい議論に繋がっている。

では、なぜ、政府はインフレにもかかわらず、「デフレ脱却できていない」と言うのか。それは、誰でもない政府が決めたデフレ脱却の要件が「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」となっており、最近になって、賃金上昇や価格転嫁の状況などにも注意を払うようになる中、要は、再びデフレに陥ることを気にしているからである。繰り返しとなるが、政府はデフレを気にしているのである。実際、コロナ禍では一時的ではあるが物価上昇率がマイナスとなったこともあった。

日本銀行はどうか

デフレに後戻りする見込みがあるのか、ないのかの判断は簡単ではないが、この点について、日本銀行はどう見ているのであろうか。1つ言えることは、2024年に入り、日本銀行は「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至った」と判断し、10年以上にわたって続けてきたアベノミクスの下での異次元の金融緩和政策に一つの区切りをつけたということ。再びデフレに陥るといった懸念を抱えたまま、2%のインフレが持続的・安定的に実現するといった評価を行うことが考えにくいとすれば(少なくとも筆者には矛盾を感じる)、日本銀行はもうデフレが気にならないということが示唆されるのであろうか。実際、「経済・物価情勢の展望」(2025年1月)で示される物価に関する政策委員の大勢見通しを見ると、今後も2%程度の物価上昇が見込まれている。加えて、「物価の見通しについては、2024年度と2025年度は上振れリスクの方が大きい」といった見解も示されている(ましてや、デフレに陥るとは考えてはいないであろう)。

再びデフレに陥るリスクはあるのか

日本経済が、現在、インフレの状況にあることについては、政府も日本銀行も認識を一にする一方、仮に、両者の認識に違いがあるのだとすれば、それは、再びデフレに陥るリスクの評価にあると言えよう。両者の認識の齟齬を指摘する議論があるとすれば、詰めるべきは、デフレに後戻りするリスクの見方であると考えている。政府は、デフレ脱却に至らない理由として十分な賃金上昇や価格転嫁の動きが実現されていない点などを挙げるのかもしれないが、まさにこうした点を含め経済環境の改善が不十分なままに、再びデフレに陥ることを心配しているのである[4]。

インフレなのにデフレを気にする、こうした政府の気遣いが、そうした懸念が見えないだけに(その一方、現実の物価上昇は、はっきりと見える)、なかなか伝わりにくい。そして、本当にそうした懸念が妥当なのかといった議論を呼ぶ。

ここで、翌年度にかけての経済の姿に関する政府の公式見解を示す「政府経済見通し」(2025年1月)を見ると、2025年度の物価上昇率は「賃金上昇に伴う国内物価の緩やかな上昇が見込まれることから、 2.0%程度となる」とあり、デフレに後戻りする姿は見込まれていない(リスクとしてさえも認識されていない)。政府も、少なくとも2025年度にデフレに後戻りすることは考えていない[5]。だとすれば、今の日本経済にデフレに後戻りするリスクは本当にあるのか。あるとすれば、それはどういったメカニズムによるものなのか、そして、どの程度の可能性で顕在化するのか。そもそも、そうしたリスクを評価することは可能なのか(新型コロナウイルス感染症拡大のような予期せぬショックによる経済、物価への影響を予め評価することが不可能だとすれば)[6]。

物価が上昇しない経済の中で長年にわたり我々はデフレを気にしてきたが、2025年の日本経済において、政策当局は、インフレ、デフレのどちらを気にすべきなのか。少なくとも、政府と日本銀行で気にする方向が揃っていることが期待される。気に仕方の違いが、現状認識、ひいては政策判断の違いへと繋がる可能性も否定できない。

[1] 例えば、2025年2月4日に開催された衆議院予算委員会の場で、インフレかデフレかを問われ、日本銀行総裁は「インフレの状態」と答えた。また、経済財政政策担当大臣は「デフレの状況にはない」、「まだデフレを脱却しているという判断はしていない」と答えている。

[2] 参考情報となるが、2017年11月には、「月例経済報告等に関する関係閣僚会議」資料の中で「デフレ脱却に向けた局面変化」といった記述も見られた。

[3] 物価が持続的に下落するといった状況は経済活動の縮小に繋がる恐れがあり、日本経済の持続的な成長に向けてデフレからの脱却が重要であることは論を俟たない。

[4] 例えば、2025年2月7日の閣議後会見の場で、デフレ脱却宣言の見通しを問われ、経済財政政策担当大臣は足下のGDPギャップがマイナスであることを挙げ、デフレ脱却の判断ができる状況にない旨を説明している。

[5] 加えて言えば、「月例経済報告」(2025年1月)によれば、現下の経済環境については「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復」と、また、数か月程度の先行きについても「緩やかな回復が続くことが期待される」と評価されており、少なくともメインシナリオの中で経済環境の悪化が物価に下落圧力をかけるといった見方はなされていない。

[6] もっとも、再びデフレに陥るリスクを議論することが物価上昇により国民生活が痛んでいる現下の日本で有意義かどうかは別の話である。デフレ脱却宣言が果たせたところで、それ自体が国民生活を改善することはない。実際、デフレの状況ではなくなった2013年末以降の実質的な消費の動きを見ると、それまでの傾向と異なり、増加していない(図を参照)。今に至っては、デフレ脱却できた/できていないといった議論より、こうした状況を改善することが、より重要となろう。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)