R-2024-088

第4回は、農業用水、流すための水路、取水するための池やダムなどを管理する組織である土地改良区の現状と課題を考えることを通して、水みんフラ卓越人材の育成について議論を行う。(2024年11月29日 東京財団政策研究所にてハイブリッド開催)

| 1.土地改良区の現状 2.地域の水循環を支える土地改良区 3.土地改良区の特徴と課題 ・議論 さらなる課題探求 |

Keynote Speech(概要)

武山 絵美:京都大学大学院地球環境学堂 農学研究科、愛媛大学大学院農学研究科 武山絵美氏(本人提供)

武山絵美氏(本人提供)

土地改良区の現状

土地改良区は、土地改良事業を通じて農業用の用排水施設の新設や改修、農地の整備、そして事業で造成された施設の維持管理を行う組織である。組合員の資格者は、基本的に耕作者である。日本は戦前の小作人制度の弊害を踏まえ、自作農主義を採用したため、土地改良区の組合員はあくまで耕作者であり、土地所有者ではないとされている。しかし、近年は農地の大規模化が進み、政府は農地の貸借を通じた流動化を促進している。この結果、耕作者と土地所有者が一致しないケースが増えている。

かつては耕作者が地域住民の大半を占めていたため、農地整備はそのまま地域整備でもあった。しかし現在では、高齢農家のリタイアや大規模農家の育成に伴い、農家数が減少している。それに伴い、土地改良区の組合員数や受益者数も減少し、少数の組合員が現存する水利施設を管理しなければならない。加えて、施設自体の老朽化も進行している。このような課題を受け、第1期では、1)「土地改良区」を水資源管理組織として再編し、行政・改良区・地域住民が協働する水管理体制を構築する、2)「水」を国民共有の資源として捉え、公的管理を促進することで水利権の合理化を図る、という提言を行った。

現在、耐用年数を超える農業用水施設が増加しており、誰が維持管理を担うかが大きな課題である。農業用水施設は土地改良区が所有しており、老朽化による修繕は土地改良区が主体的に行う必要がある。補助金は得られるものの、受益面積や費用対効果などの条件が厳しく、受益農家数の減少も影響して更新が滞っている。さらに、土地改良区の弱体化により、計画策定が十分に行えない現状もある。

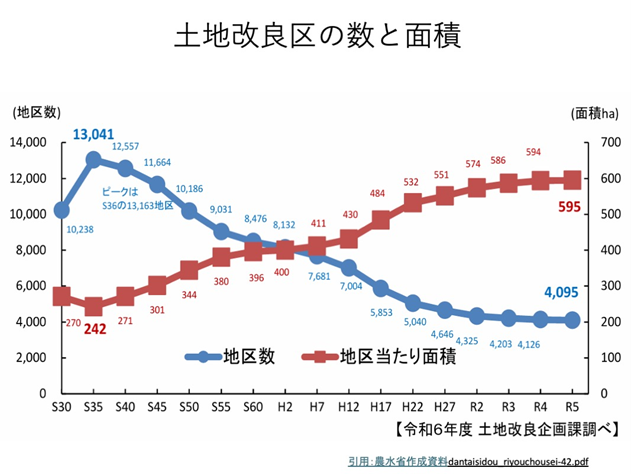

土地改良区の数は吸収合併により減少を続け、1つの区が担当する面積や組合員数が増加している。かつては384人(全国平均)で合意形成が行われていたが、現在は823人が関与するため、意思決定に時間がかかり、地域ごとの迅速な修繕が難しくなっている。また、土地改良区の約52%には専従職員がいない。専従職員がいない土地改良区では、農家同士が協力して運営を支えているが、専従職員がいる区でも人数は1~2人程度にとどまり、大規模水源開発を担う場合でも、知見や技術の継承が困難な状況である。

地域の水循環を支える土地改良区

土地改良区とは、本来、土地改良を目的とする組織であり、地域の土地所有者が協力して圃場整備や水利施設の整備・管理を行うものである。その活動はまず工事を主体とした取り組みから始まり、整備が完了した後には施設の維持管理を担うプロセスへと移行する。しかし、現在では、管理業務が土地改良区の主な役割となっている。例えば、国営で造成された施設についても、最終的には土地改良区が管理主体としての責任を負うケースがある。農林水産省の資料によれば、農業用水関連施設の管理において、土地改良区が果たす役割は極めて大きい。特にダムでは約6割が土地改良区によって管理されており、農業用排水路や用水路、排水路についても土地改良区が重要な管理主体となっている。国営施設にとどまらず、県営や団体営施設においても同様であり、土地改良区の管理比率はさらに高まっている。

また、都市部でも土地改良区が大きな役割を果たしている。例えば、摂津市では、高度経済成長期以降の農地転用により農地がほぼ宅地化したが、農業用排水路の一部は土地改良区が引き続き所有・管理している。この水路は現在、農業用ではなく家庭の生活排水や防災時の排水を担い、河川への排水やポンプによる浸水被害防止にも寄与している。この地域の水路網は非常に複雑であり、古くからの農業用排水路が都市の排水機能を補完している。このような状況は、都市計画における排水路整備の不備から生じたと指摘されている。この事例は、土地改良区が農業用水管理を超え、都市の下水路管理の一端を担う姿を浮き彫りにしている。

さらに、松山市の石手川流域では、配水組合が慣行水利権を活用し、農業用水路を管理している。これらの水路は、一部で農地への給水を行いながら都市排水路としても機能しており、行政のアウトソーシングとして重要な役割を果たしている。また、渇水時には農業用水を地元で融通することで、農業者と行政間の調整役を担い、合意形成を行う組織として機能している。慣行水利権は、河川法以前からの既得権として存在し、この権利の下で小規模な水路管理組合が都市部に存続している。この権利は、単なる水利権にとどまらず、地域の多様な水管理を支える基盤でもある。しかし、慣行水利権を失えば、これらの組織が担う役割も失われるリスクがあるため、その重要性を改めて認識する必要がある。

土地改良区の特徴と課題

土地改良区の特徴と課題について整理する。

土地改良区は水利権を有する組織であり、ローカルなコミュニティが水利権を保持している点は非常に特殊な状態である。土地改良区が地域の水を管理していることは、ある意味で主権が地域にあることを示しており、この権利は慎重に扱われるべきである。

土地改良区は、組合員という耕作者を中心に構成される組織である。しかし、その名称に「組合」ではなく「区」が用いられているのは、地縁的性格の強い団体であり、市町村に準ずる自治組織としての性質を持つためである。この仕組みは、GHQ占領期に大地主や財閥から権利を公的機関へ移譲し、地域レベルのガバナンスを強化する目的で設計された歴史的背景に由来する。

土地改良区では、組合員全員が平等に議決権と役員選挙権を持ち、自給的農家も等しく参加できる仕組みが整っている。しかし、現状では実務が一部の担い手に大きく集中しており、負担が偏っている。また、慣行水利権など地元が管理する水利権は、農家=地域住民の合意形成を通じて、渇水時には用途を転用することが可能であり、地域の水管理を支える重要な要素となっている。

しかし、現在では農家の減少により、こうした水利権の管理や合意形成を担う役割が不明確になりつつある。さらに、所有者が離農することで投資意欲が減少し、水路や施設の維持管理に課題が生じている。土地改良区は単なる水利組織としての役割にとどまらず、地域の自治を担う存在としての重要性を持っており、今後は持続可能な運営体制の確立が求められている。

最後に、参考として台湾の事例を紹介する。台湾には「農田水利会」という組織が存在する。これは、日本統治時代に日本の水利組合を参考に設立されたもので、台湾版の土地改良区ともいえる組織である。農田水利会は約31万ヘクタールの灌漑面積を管理し、150万人の会員を抱え、地方行政において非常に大きな影響力を持っている。

しかし、民進党の蔡英文政権は、「農業用水資源は全国民のものであり、その管理は公的機関に引き上げるべきだ」との方針を掲げ、農田水利会の国営化を進めた。この背景には、農田水利会が持つ政治的な影響力を抑えようとした狙いがあったとされるが、理念としては正当性も認められる。

2020年6月に「農田水利法」が成立し、農田水利会は行政機関に改組された。これにより、責任者は政府から派遣され、従来の農田水利会が所有していた水路などの資産や負債は「農田水利作業基金」によって管理される形で国有化された。一方、この改組に対して「農田水利会を消滅させ、農業従事者の財産を侵害するものだ」との強い批判もある。

このように、台湾の農田水利会はその歴史的背景や地方政治への影響力、そして国営化のプロセスを通じて、単なる灌漑組織以上の役割を担っている。その国営化は、台湾の政治構造や農業自治の在り方について大きな議論を呼び起こした。

議論 さらなる課題探求

<現時点でのまとめ>

「未来の水ビジョン」懇話会について

「未来の水ビジョン」懇話会を結成し、次世代に対する責務として、水と地方創成、水と持続可能な開発といった広い文脈から懸念される課題を明らかにしたうえで、それらの課題の解決への道筋を示した「未来の水ビジョン」を提示し、それを広く世の中で共有してきた。

第1期(2022年4月〜2024年3月)では、私たちの豊かで安全、健康で文化的な暮らしを支える有形無形の社会共通基盤システムを「みんなのインフラ」という意味で「みんフラ」と名付け、特に水をマネジメントする社会の仕組み全体を「水みんフラ」と呼び、社会全体で支えていこうという提言を行なった。

第2期(2024年4月〜2025年3月)では、「水みんフラ」を支える人材について議論する。地域に合った「水みんフラ」の再構築による、持続可能な維持管理、突発的な事故や災害への対応体制の整備が急務で、それには「水みんフラ」に関する総合知を習得した卓越人材(水みんフラ卓越人材)が不可欠だろう。日本各地を見回すと、コミュニティでの水道の維持管理や、市民普請でグリーンインフラを整備するケースで、そうした卓越人材が地域社会を先導する場合が多い。こうした水みんフラ卓越人材がどのように育成され、彼らを中心とした組織がどのように生まれ、ノウハウがどのように共有されているかを議論していく。

|

※「未来の水ビジョン」懇話会メンバー(五十音順) |

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)