R-2024-062

| ・人手不足による成長抑制 ・日銀などの需給ギャップは過大評価 ・人手不足時代の経済政策のあり方 |

人手不足による成長抑制

11月15日に7~9月期のGDP統計が公表され、実質成長率(前期比年率)は+0.9%だった。この数字に対する多くのエコノミストの評価は、「個人消費を中心に予想より高かった」というものだったが、決して高成長という訳ではない。事実、7~9月の実質GDP前年比はわずか+0.2%である。これには、物価高に伴う個人消費の低迷[1]のほか、自動車メーカーによる認証不正問題や長期間本州に居座った台風10号の影響といった一時的要因も重なったためとみられる。もちろん、賃金上昇が続く一方、インフレ率はやや低下傾向にあるため、実質賃金は間もなく上昇に転じ、人々が景気の改善を実感する時期も遠くないと思われる(エコノミストの間では昨年、今年に続いて、来年の春闘でも大幅な賃上げが実現するという見方が増えている)。

しかし、コロナ明け後の日本経済の低成長には、こうした物価高や一時的要因だけでなく、人手不足に伴う供給制約も少なからず影響しているのではないか。これは、日銀短観などにみる人手不足の深刻さ[2]からも容易に想像されるところだろう。思い付くままに例を挙げると、ホテルや旅館では、人手不足のため全ての客室を稼働することは困難という話を聞くことが多い。飲食店では、空席があっても食後の片付けができないため、客を店内に入れられないといった姿を目にすることが少なくない[3]。これらは、急増するインバウンド需要をさらに拡大する上での制約ともなっていると言われる。

また、トラックなどの物流において人手不足が深刻なことも周知の通りである。運転手不足によって、バスの路線や運行数を減らさざるを得ないケースも多いようだ。個人的には、タクシーがなかなかつかまらなくて困惑することが少なくない。設備投資関連では、このところ投資計画は強くても、最終的な着地で下振れすることが多いが、ここには機械製造や建設現場での人手不足による投資の進捗の遅れが影響している可能性がある。未消化の受注残高が積み上がり続けているのが、その証拠である(図表1)。これらは、低成長→需要不足→財政金融政策による景気刺激策が必要、といったデフレ期の発想からの転換を迫るものと言えよう。

(図表1)機械製造業者・建設業者の手持ち受注残高(月数) 出所)日本総研「2024~26年度日本経済見通し」(2024年11月)

出所)日本総研「2024~26年度日本経済見通し」(2024年11月)

日銀などの需給ギャップは過大評価

以上のように断言すると、やはり気になるのは内閣府や日銀の需給ギャップ(正確には、内閣府の場合は「GDPギャップ」と呼ぶ)ではいずれも「需要不足」と判断されていることである。内閣府が最近公表した7~9月時点のGDPギャップは-0.5%、日銀は7~9月の需給ギャップをいまだ公表していないが、4~6月時点では-0.55%だった。いずれもごく小幅のマイナスだから、あと少し成長が続けば需要不足が解消される可能性は十分にある。しかし、前述の供給制約が経済成長を抑制しているという筆者の判断と大きく異なることは間違いない。

さらに困るのは、この需要不足という評価が、政府の目指す「デフレからの完全脱却」とも連動していることだ。すでに、消費者物価の上昇率が日銀の目指す2%を2年半以上続けて上回り、ガソリンや電気・ガス料金への補助など様々な物価高対策が実施される中で、まだデフレ脱却に至っていないというのは、普通の国民には分かりにくいと思われる。しかし政府は、デフレ脱却を判断する条件として、①消費者物価の上昇率だけでなく、②GDPデフレーターの上昇率、③需給ギャップ、④ユニット・レーバー・コストの上昇率、のいずれもがプラスになることを挙げている。現状では、このうち①、②、④は既にはっきりプラスになっており、ここで需給ギャップさえプラスになればデフレ脱却が実現する状況にあるのだ。

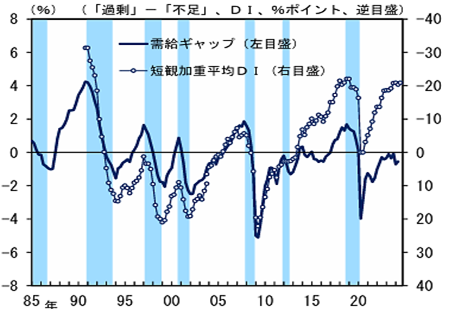

だが、深刻な人手不足が続く中で、経済全体として需要不足=供給超過だというのは、あまりにも不自然ではないか。実際、日銀は「展望レポート」に毎回、需給ギャップと短観の雇用人員判断DIと生産・営業用設備判断DIを加重平均したもの(つまり企業からみた需給ギャップ)を重ねて描いた図表を掲載しているが(図表2)、このグラフをみると、両者の乖離が過去に例をみないほど拡大していることが分かる。このため、民間エコノミストの間からも「政府や日銀の需給ギャップは間違っているのではないか」との疑問が浮かび上がりつつあるのが実情である[4]。

(図表2)需給ギャップと短観加重平均DI 出所)日本銀行「経済・物価情勢の展望(2024年10月)」

出所)日本銀行「経済・物価情勢の展望(2024年10月)」

ここでとくに疑問視されているのが、労働時間が短くなっていることの解釈だ[5]。日本の労働者の平均的な労働時間が短くなっていることは周知の通りである。かつてであれば、景気が悪くなる(需要不足になる)と、残業時間がカットされるのが普通だったから、労働時間短縮=需要不足と解釈しても問題はなかった(現に以前は、所定外労働時間が代表的な景気指標の一つと考えられていた)。しかし、現在の労働時間の短縮は、共稼ぎが増え、ワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透する中で、国民全体が選択したものだ(同時に政府も「働き方改革」を掲げている)[6]。女性や高齢者の労働参加率上昇も、平均的な労働時間を短くする方向に働いている。また、今年は「2024年問題」と言われるように、これまで残業時間規制の例外とされてきた建設、物流、医師などにも残業規制が強化された。さらに近年は、タイミーなどの短時間労働を対象としたアプリが普及することで、従来難しかった短時間アルバイトのマッチングも効率化している。

人手不足時代の経済政策のあり方

このように、労働時間の短縮が世の中の変化に応じたトレンド的なものだと解釈するなら、現時点の推計でもわずかな需要不足とされている需給ギャップの実態はむしろ供給不足と捉えるべきであろう[7]。そして日本経済の抱える問題が需要不足ではなく、供給制約の方にあるとするならば、11月22日に閣議決定された経済対策(「国民の安心・安全と持続的な経済成長に向けた総合経済対策」)のように巨額の財政支出(民間の資金も含めた事業規模39兆円程度、財政支出21.9兆円程度、一般会計の補正予算追加13.9兆円)によって需要の拡大を図るのは、基本的に的外れだということになる。しかも、この大規模財政追加によって、7月時点では経済財政諮問会議が「来年度にもプライマリーバランスの黒字化が可能」と試算した財政健全化の展望も水の泡となってしまうだろう[8]。

人手不足による供給制約を重視するならば、現在望まれる経済政策は単純な需要追加ではなく、労働者のリスキリング支援、雇用の流動化による労働生産性向上、ライドシェアなどの規制緩和、低過ぎる介護報酬の見直しにより労働供給の増加を促すことだろう。より根本的な対応としては、もちろん外国人労働者の活用があり、実際に外国人労働者の数は近年大幅に増加している。ただし、この問題に関しては、どのようなタイプの外国人を受け入れるべきか(長期的な生産性向上に資する高度人材か、人手不足の深刻なエッセンシャルワーカーか)、どの程度日本社会への同化を目指すのか、といった根本的な点で国民的合意が形成されている訳ではない。まずは、国民の間で明示的に合意を形成した上、なし崩しではない形での外国人受け入れを進めるべきであろう。

最後に、現在最も注目が集まっている「年収の壁」問題についても、一言しておきたい。年収の壁によって労働供給が抑制されていることや、賃金・物価の上昇によって実質的な増税となっていること(ブラケット・クリープ)を考えると、年収の壁引き上げ自体は望ましいことには筆者も同意する。しかし、国民民主党が主張する103万円の課税最低限引き上げが良いかどうかは疑問だ。と言うのも、パート労働者の年収が103万円を超えれば所得税の納付が始まるのは事実だが、それは103万円を超えた部分に対してであり、その税率は10%と決して高くない。だからここにあるのは「壁」と言うより「坂」である[9] [10]。この坂を取り除いても、労働供給の増加は限定的だと考えられる。一方、課税最低限を178万円まで引き上げた場合、税収の減少額は地方分まで含めると7~8兆円に達するとされる。これでは、今風に言えばあまりにも「コスパが悪い」というのが筆者の率直な印象である。

これに対し、企業規模等にもよるが、年収が106万円ないし130万円を超えると、一定の少なくない金額の厚生年金保険料の支払いを求められる。一方で、上記の年収に達しないパート主婦等は保険料を全く支払うことなく、3号被保険者として基礎年金を受け取ることができる。これこそ文字通り年収の「壁」に他ならず、103万円の「坂」以上に強い労働供給抑制効果を持つ不公平な制度だと考えられる。「年収の壁」問題を議論するのであれば、税制だけでなく社会保険制度も含めて、こうした専業主婦が当たり前だった時代の「昭和の制度」の見直しを進めるべきだと考える。

[1] 賃上げが物価上昇に追いつかず、実質賃金の前年比が2年以上マイナスを続けた。その結果、GDPベースの実質個人消費は昨年4~6月から今年1~3月まで4四半期連続のマイナス成長だった。

[2] 9月短観の雇用人員判断DI(全規模全産業)は36の不足超過とバブル期以来の人手不足となっている。これに対し、代表的な労働需給の指標である有効求人倍率はここ2年近く横ばい、ないし若干の低下となっており、両者の乖離が1つのパズルとされる。この点に関しては、求職者の入職ルートにおいて、求人広告の影響等が増す一方で、ハローワークの影響が低下している結果とみられる(今年1月の「月例経済報告に関する関係閣僚会議資料」を参照)。

[3] 飲食店では、料理の注文にタブレット端末を使う店が増えており、一部では料理を運ぶ配膳ロボットの利用がみられる。しかし、料理の片付けができるロボットが少ないことが自動化で人手不足を克服する上での制約となっているようだ。

[4] 代表的なものとして、みずほリサーチ&テクノロジーズ主席エコノミストの河田皓史氏による「需給ギャップはなぜ弱い?」、みずほインサイト(2024年4月18日)が挙げられる。このほか、BNPパリバ証券の河野龍太郎氏らも折に触れて需給ギャップのバイアスについて指摘している。

[5] 実はバブル崩壊後の日本の成長率低下についても、週休2日制の普及に伴う労働時間短縮の影響が大きかったということが、著名な林・プレスコット論文、Fumio Hayashi and Edward Prescott, “The 1990s in Japan : A Lost Decade”, Review of Economic Dynamics, 2002で指摘されている。

[6] 上掲の河田氏のレポートでは、労働時間短縮には有給休暇取得率の上昇の影響が大きいと指摘されている。

[7] やや技術的な話をすると、労働時間のトレンド的な低下を上回る労働時間短縮が負の需給ギャップとして把捉される。すなわち、労働時間の短縮トレンドが十分に捉え切れていない場合に、需給ギャップのバイアスが生まれる。

[8] コロナ禍以降、国内での対立激化を背景に、世界的に財政膨張圧力が高まっている点が懸念される。なお日本では、金利上昇が始まったにもかかわらず、利払い費を含めた財政収支も改善しているが、これには、名目成長率が上昇すると税収は直ちに増える一方、利払い費は新発債の利回り上昇分が増えるだけで時間をかけて上がって行くという、両者のタイム・ラグの影響が大きいことを忘れてはならない。

[9] アルバイト学生の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れるため、親の税額が増加する。これは確かに「坂」ではなく「壁」である。しかし、課税最低限を引き上げることで学生により長時間の労働を促すことが望ましい政策と言えるだろうか。学生の負担軽減については、やはり給付型を含めた奨学金制度の充実で対応すべきだろう。

[10] 税制上は年収103万円の手前で就業調整を行なう意味は大きくない(かつては配偶者控除の年収上限が103万円だったが、これは既に大幅に引き上げられている)にもかかわらず、実際のパート労働者の年収の分布をみると、103万円の手前に大きな塊が存在する。これは、民間企業が年収103万円未満の従業員の配偶者を対象に配偶者手当を支給しているためと考えられる。

だとすると、課税最低限を103万円から引き上げても、民間企業が配偶者手当支給の所得上限を引き上げなければ、労働供給はほとんど増えない可能性もあることになる。一方、トヨタなどはこうした問題も考慮して、数年前に配偶者手当を子ども手当に変更したと言われる。政府は、民間企業に対してこうした制度変更を促すべきではないか。