R-2024-102

|

1.グローバルサウスの台頭 |

1.グローバルサウスの台頭

・存在感を増すグローバルサウスの国々

本Review(2)では、経済政策の形成において経済格差の是正、自由貿易、地球温暖化の抑制といった理念の役割が低下していることを述べた。そこには、グローバルサウスの国々が存在感を増していることも少なからず影響しているように思われる。

近年「グローバルサウス」という言葉を目にすることが増えたが、この表現に明確な定義はない。ただ、G7を代表とする西側先進国でもなく、中国やロシアのように西側先進国と敵対する勢力でもない国々を指していることは明らかだ。差し当たり中国、ロシア以外の新興国・途上国の総称と考えればよいだろう[1]。1980年代には世界のGDP(国内総生産)の3分の2を占めたG7のシェアが今では約4割まで低下したことは、西側先進国の地位の低下、逆に言えばグローバルサウスの台頭を明確に物語っている。実際、G20のメンバー国の表をみると、インド、ブラジル、南アフリカ、アルゼンチン、サウジアラビア、トルコ、メキシコ、インドネシア、計8カ国はグローバルサウスに属すると言えるだろう。西側先進国に属すると言えるのはG7にオーストラリア、韓国を加えると9カ国であり、グローバルサウスの国々とほぼ同数である(これら17カ国に中国、ロシア、それにEU代表、アフリカ連合を加えた21カ国・代表がG20のメンバーである )。

グローバルサウス諸国の中でも、最も注目度が高いのはやはりインドだろう。まず人口では、2023年に中国を上回り、世界一の人口大国になっている。また、インドは近年目覚ましいスピードでの成長を遂げており、IMF(国際通貨基金)の予測によるとドル建てのGDPは今年(2025年)にも日本を抜いて、米国、中国、ドイツに次ぐ世界第4位になるとみられている。2014年以来、10年以上首相の地位にあるモディ氏は世界的にも存在感を高めており、新聞やテレビなどでモディ氏の姿を見慣れた人も多いのではないか。もちろん、今でも多数の貧困人口を抱えているのは事実だが、理数系の教育レベルの高さはよく知られており、グーグルの親会社アルファベットのスンダー・ピチャイ氏、マイクロソフトのサティア・ナデラ氏など、米国のビッグテックにはインド出身のCEO(最高経営責任者)たちが多く名を連ねている。

・理念より実利を重視するグローバルサウス

グローバルサウス諸国の行動をみていると、彼らが理念ではなく実利を基にして政策を決めていることがよく分かる。ここでも、その典型はインドだ。インドは米国、日本、オーストラリアとともに「自由で開かれたインド太平洋」を標語に掲げた経済、安全保障を協議する枠組みであるクアッド(Quad: Quadrilateral Security Dialogue)のメンバーである。これは一見、日米との同盟関係のように見えるが、そうとは言い切れない。あくまで中国に対抗するための連携と理解すべきだろう。実際、インドは中国やロシアを含む軍事同盟の色彩を持つ上海協力機構のメンバーにもなっている。また、ロシアがウクライナに侵攻した直後(2022年3月)の国連総会における、ロシアを非難し、ロシア軍の撤退を求めた決議に対して棄権している(翌2023年の決議でも棄権)。加えてインドは、ロシア産原油の輸入を禁止した制裁措置にも加わることなく、ロシア産原油を安値で大量に入手していることは周知の通りだ。気候変動対策の国連の会議COP29でも、インドは世界第3位の温室効果ガス排出国であるにもかかわらず、途上国として支援金を求める側に回った(世界最大の排出国である中国も、未だに途上国の立ち位置を変えていない)。

また、インドはその人口の多さから「世界最大の民主主義国」と呼ばれることもあるが、モディ首相の政治手法は決して民主的と言えるものではない。日本のメディアで紹介されることは少ないが、もともとヒンドゥー極右団体出身でヒンドゥー至上主義のインド人民党党首であるモディ氏の政治は、イスラム教徒への差別や権威主義的な姿勢などが批判されることもある[2]。

さらに、新興国でも指折りの富裕国であるUAE(アラブ首長国連邦)の行動をみると、一段と露骨な実利主義がうかがわれる。軍事面では国内にフランス軍の基地を置く一方、経済面では中国との結びつきが強い。エネルギーに関しては、OPEC(石油輸出国機構)プラスの一員としてロシアと協力関係にあることはいうまでもない。同国は、国家目的を定めた文書に「外交は国家目標に貢献する手段であり、目標のうち最も重要なのは経済的利益」だと明記している。

こうして2020年には「アブラハム合意」を結んで、中東一のハイテク技術国イスラエルとの関係を深めた。ウクライナ戦争後は、ロシアの富裕層が多数UAEに流入している。さらに驚くべきことは、自身が産油国であるにもかかわらず、ロシアから安値で輸入した原油を第三国に転売している疑いもあるという。文字通り、何でもありの実利主義である。

このように、影響力を高めつつあるグローバルサウスの国々は実利追求に奔る一方、サウジアラビアやUAEは君主国である。インドやトルコに選挙はあるが、権威主義的な政体でもある。G7などの西側先進国が自由貿易や脱炭素などの理念を掲げて世界の経済政策をリードする時代は終わりつつあるのかも知れない[3]。

2.日本社会の「相対的安定」

・欧米社会の分断の深まり

続いて、日本社会について考えたいのだが、その前に欧米社会の現状を一瞥(いちべつ)しておこう。一口に言って、欧米社会はいずれも政治的混迷と社会的分断の真っただ中にある。この点については2年前、2023年の5月に広島サミットを訪れた大統領、首相らが今どういう状況にあるのかを考えてみるのが一番分かりやすいだろう。まず米国のバイデン大統領は、昨年7月に大統領選から撤退し、その後任のハリス候補も昨年11月の選挙でトランプ候補に敗北を喫した。日本の岸田総理、イギリスのスナク首相も退陣した。フランスのマクロン大統領は、大統領制ゆえにその地位を保っているが、彼が指名した内閣は相次いで総辞職を余儀なくされた。ドイツのショルツ首相の連立内閣は昨年11月に崩壊し、今年2月に総選挙が行われる見込みである[4]。カナダのトルドー首相も今年に入って辞意を表明した。結局、今でも無事なのは極右と呼ばれながらも比較的柔軟な政権運営を行っているイタリアのメローニ首相ただ一人ということになる。

欧州の政治的混迷の背景には、やはり移民問題の影響が大きい。欧州政治の構図は、長い間中道右派と中道左派が交互に政権を担う中、その外側に移民排斥を訴える極右が位置するというものだった。しかし、経済格差が拡大し中間層の没落が進む中で、徐々に中道勢力の力が弱まり、極右が肥大化する傾向が続いていた。そこへ2022年にウクライナ戦争が始まると、ウクライナからの避難民が急増したことに加え、政情が不安定化する中東やアフリカからの難民も増加したため、移民の流入は2015年頃のシリア危機時を上回るに至ったのである[5]。こうした中で、極右勢力が一段と勢力を伸ばしているのだが、そこには極右勢力が穏健化に向かったことも影響している。フランスの国民戦線がマリーヌ・ルペン前党首の下で反ユダヤ色を弱めるなどして穏健化を進めたことがよく知られているが、前述したイタリア・メローニ首相の予想以上の柔軟路線もその一例と言えよう。

米国社会の分断は改めて述べるまでもあるまい。共和党からは、かつて主流派だった新自由主義勢力が姿を消し、すっかりトランプ党になってしまった。そのトランプ大統領は、グリーンランドを買収する、ガザ地区を米国が所有して再開発する(いかにも不動産屋の発想!)などといった耳を疑うような発言を繰り返している。しかし、米国のマクロ経済は好調と言っても、富は高学歴エリート(=バラモン左翼)ばかりに集中している[6]。そうした中で、バイデン政権が移民を大量に受け入れてきたことには、民主党支持層(マイノリティーを含む)からも不満が高まっている。

また、トランプ大統領は就任早々DEI(Diversity, Equity, Inclusion、多様性・公平性・包摂性)を否定する大統領令を発したが、一般国民にはDEIの行き過ぎを懸念する声も強かった。DEIの考え方自体は正しくても、これを社会に浸透させていくには当然時間がかかる(男女平等の実現にも世紀単位の時間を要している)ことを踏まえると、米国でのDEIを求める動きはやや急ぎ過ぎだったように思う[7]。これを高学歴エリートvs一般庶民の争いとみるなら、トランプ側ばかりを批判するわけにもいかない。

・日本社会の「相対的安定」

日本でも、昨年10月の総選挙で自公連立が敗北し、与党は過半数割れとなった。このため、石破政権が国会運営などで苦労しているのは周知の通りだ。しかし、自民党安倍派の裏金問題に端を発した政治改革を別にすれば、日本の与野党の間には、上記の欧米諸国のような厳しい対立はないように感じられる。それは、やはり日本社会に欧米のような深刻な社会的分断が存在しないためだろう。

まず経済格差だが、ジニ係数で所得格差をみると、①所得再分配前当初所得のジニ係数は大幅に上昇しているが、これは高齢化に伴って公的年金以外に収入減を持たない高齢者が増えているためであり、②税金や社会保障給付などによる再分配後のジニ係数はおおむね横ばい、③不平等度は英米より低いが北欧より高く、大体普通の欧州諸国並みだということが知られている[8]。1997~98年の金融危機以降、非正規雇用が急増したため、経済格差の拡大が懸念されたが[9]、その後はやや一服している。すなわち、今でも非正規雇用比率は高水準にあるが、これは女性や高齢者など時間や体力の制約からフルタイムの雇用を望まない就業者が増えているためで、不本意非正規雇用は減っている。また、米国のように高学歴エリートばかりに富が集中しているようにも見えない。

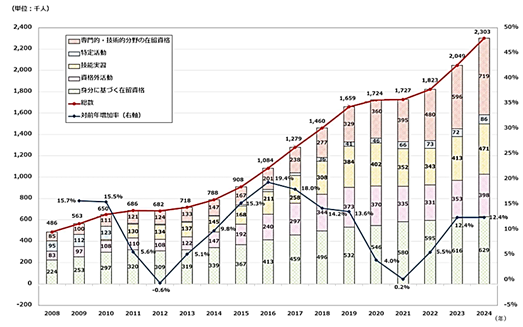

次に、外国人の雇用についてみると(日本では永住権の付与は限定的にとどめているため、以下では外国人雇用についてみる)、昨年10月時点で約230万人、前年の同時期に比べ約25万人増(前年比+12.4%)と大幅に増加し、過去最高を更新した(図表1)。それでも、日本国内で外国人労働者の増加に対する不満が大きく高まっているという事実はない。それには、そもそも外国人雇用者の比率は3%台と、米国の18%台に比べて極めて低いことがある。加えて、現在の日本の労働市場は深刻な人手不足状況にあり、外国人雇用の増加が日本人の雇用不安につながらないことが大きく影響している[10]。最近は、円安の進行などから「このままでは外国人労働者にも来てもらえなくなる」といった嘆きを聞くことが少なくないが、外国人労働者の流入状況をみる限り、事態はそこまで深刻化してはいないようである。

(図表1)外国人労働者数の推移(在留資格別)

出所)厚生労働省「外国人雇用状況」の届け出状況(2024年10月末時点)

脱炭素に関しては、日本では官民ともに手を緩める余裕はない。省エネの余地が乏しく、太陽光、風力(陸上、海上とも)ともに適地の少ない日本では、菅元総理が宣言した2030年に温室効果ガスの排出量を2013年度比46%削減するという目標は相当に野心的なものであった。このため、岸田前総理の時代に原発を最大限活用する方向へ原発政策の転換を行ったわけだが、最大の柏崎・刈羽をはじめ原発再稼働が順調に進んでいるわけではない。今年のCOP30に提出する2035年に2013年度比60%削減という目標の達成も容易ではない。政府としては、水素の活用を含めてまだまだ政策を積み増していかなければならない状況にある[11]。

また民間においても、多くの企業が温室効果ガスの削減目標、ないしより広くSDGsの目標を掲げて活動している。日本では毎夏猛暑が続いていることもあって(「東京も今では亜熱帯だ」などという嘆きを聞くことも多い)、こうした目標は好意的に受け止められており、多少コストがかかっても、企業イメージを守るため、脱炭素の努力を続けて行くだろう。

先に、米国ではトランプ大統領を先頭に反DEIの動きが広がりつつあることを述べたが、日本では反DEIなど全くの論外である。政府は2030年までに女性管理職比率30%を掲げているが、2023年度に厚生労働省が行った調査では、課長級以上の管理職に占める女性の割合は12.7%と遠く目標に及ばなかった[12]。米国で争点となっているトランスジェンダーへの対応といったレベルではなく、男女平等すらなかなか進んでいないというのが実情である。人材の多様性が増すと生産性が高まるといった分析結果があること[13]を踏まえると、日本でもDEIをさらに推し進めていくことが重要だと思われる。

この間、1997~98年の金融危機以降、日本経済は長きにわたってデフレに悩まされてきたが、最近は賃金と物価が上向きに動くようになってきた[14]。国民の間では物価高への不満が高まっているが、今年も春闘では大幅な賃上げが実現する見込みであり、いつまでも実質賃金の低下が続くわけではない。「金利のある世界」への回帰とともに前向きに受け止めるべきだろう。

このように、外国人労働者の数が少なく、人手不足が深刻化しているため、外国人労働者への反発が少ないとか、そもそもDEIが全く進んでいないため、反DEIなど起こりようがないなど、必ずしも自慢できない背景があるにせよ、日本社会が欧米のような深刻な分断にさらされていないことは紛れもない事実である。そのため、政治的に多党化は進んでも、与野党間でイデオロギー的な対立が深刻化することはない。米中対立が深刻化する中、こうした社会的に安定した大国が東アジアに存在することは地政学的にも極めて重要だ。2月の日米首脳会談からは、トランプ大統領が日本の戦略的重要性を理解して発言しているように感じられた。日本には、国際的緊張緩和のために進んで一役買う姿勢が求められよう。

・財政ポピュリズムのリスク

このように、日本社会は欧米などと比べて「相対的安定」を維持しているとみられるが、やや気になるのは財政ポピュリズムが強まりつつあるのではないかという懸念である。もともと日本は、「失われた30年」と呼ばれる経済の長期低迷の中で、財政状況が持続的に悪化していた。しかし、財政赤字が一段と拡大したのは、コロナ禍の時期だった。コロナの治療やワクチン投与に要する医療費のほか、休業要請に応じた飲食店等への補助金、特別定額給付金といった家計への直接給付などが急増したためである。日銀が大規模金融緩和(イールドカーブ・コントロール)を続けていて、国債を大量に発行しても金利はゼロという環境も影響したかも知れない[15]。本Review(1)でみたように、これは日本だけでなく、先進国全体で起こったことだ。

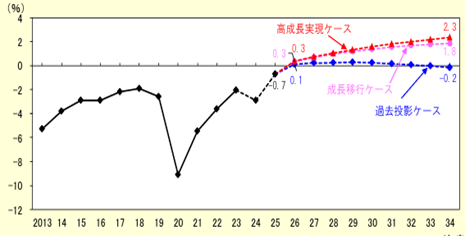

この時期の財政運営の顕著な特徴は、大規模な補正予算が繰り返し編成されたことと、事前に使途を定めない予備費が急増したことにある。これもコロナの性質を考えれば、やむを得なかったと考えられる。問題は、コロナが終わっても大規模補正予算が習慣化してしまったことだ。実際、昨年11月に策定された経済対策は、事業規模39.0兆円、財政支出21.9兆円という規模だったが、昨年7~9月時点の需給ギャップは内閣府推計、日銀推計共にGDP比0.4~0.5%程度(実額にして2~3兆円)の需要不足だった[16]。需要不足よりもはるかに大きな財政出動が行われたことになる。この結果、昨年7月時点では「2025年度にはプライマリー・バランスの黒字化が見込める」とされていたのに、今年1月の新しい見通しでは2025年度も赤字が続く姿になってしまった(図表2、なお2024年度の補正予算で2025年度のプライマリー・バランスが悪化するのは、補正予算に伴う支出の多くが2025年度に実行されるからである)。これは、政府与党における財政規律の弛緩、一種の財政ポピュリズムに他ならない。

(図表2)国と地方のプライマリー・バランス対GDP比

出所)内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(2025年1月)

同時に、もう一つ気になるのは、国民民主党が提起した「年収の壁」問題である。筆者は、①課税最低限の103万円を引き上げても労働供給は目立って増えない一方、税収は大幅に減ること、②国民民主党が税収減に対する財源を示さないことから、この提案をそのまま受け入れることに反対だ。ところが、この提案は国民に広く支持されているようにみえる。そして、その背景には高齢者と現役世代の利害対立の深まりがあるように感じられる。

日本で少子高齢化が始まってから半世紀近くになるが、かつては消費税が社会保障の主な財源になると考えられてきた。筆者らは「21世紀の今頃、日本の消費税率は欧州並みの20%台になっている」と思っていたのだが、現実はいまだ10%である。国民の反発を恐れて消費増税を避けてきた結果、社会保障財源は保険料の引き上げと国債発行増にますます依存するようになっている。問題は、社会保障の恩恵に浴するのが主に高齢者である一方、社会保険料の負担は主に現役世代が担うという事実にある(消費税なら高齢者も負担する)。この構図の中で、現役世代が「手取りが増えない」と不満を募らせているのではないか[17]。

また、「金利のある世界」へと戻る中で国債依存を高めるのは危険だ。ごく最近は、これまで上昇続きだった国債残高/名目GDP比率が幾分低下したが、これは①名目GDPの増加で税収が増える一方、②金利負担の増加は新発債の部分だけ、という過渡期の姿に過ぎない。日本では毎月のように巨額の国債の入札が行われていることを考えると、市場参加者の心理の変化によって英国のトラス・ショックのような事態に陥る恐れもある[18]。まさに「言うは易く行うは難し」だが、社会保障財源をよりバランスの取れたものとすると同時に、財政赤字の抑制を進めることによって財政ポピュリズムの蔓延を抑制することが重要な課題となろう。

[1] これは、脇祐三『グローバルサウスの時代』、光文社新書、2024年で使われている定義である。なお、後述のUAEの政策に関する記述は、本来中東の専門家でもある脇氏の分析を大いに参考にしている。

[2] こうしたモディ首相の影の部分については、湊一樹『「モディ化」するインド』、中央公論新社、2024年に詳しい。

[3] それにしても、バイデン政権がイスラエルのネタニヤフ政権を支援し続けたことの悪影響は大きかった。最初に攻撃を始めたのがハマスであったとしても、米国がロシアのウクライナ侵略を強く批判しながら、ネタニヤフ政権のガザでの虐殺を容認し続けたのはダブル・スタンダードと呼ばれても仕方ない。こうしたバイデン政権の姿勢は米国内でリベラルな若者の支持を失うとともに、国際社会での米国の権威失墜をもたらすこととなった。

[4] 現在の低支持率を踏まえると、ショルツ氏の社会民主党(SPD)がリードする連立政権は考えにくい。保守政権(CDU/CSU)が復帰する可能性が高いが、問題はこれに極右勢力(AfD)がどう絡むかだ。

[5] シリア危機当時は、ドイツのメルケル元首相が移民の積極受け入れに努力したが、今ではそういう余裕を持つ国もない(とくに、ドイツはウクライナ戦争勃発後、経済の低迷が顕著である)。

[6] 周知のように、アメリカの高等教育のコストは極めて高い。だから、子弟をアイビーリーグなどに入学させることができるのは、富裕層のみということになる。本Review(1)で紹介したマイケル・サンデルは、こうした米国の教育システムを強く批判していた。

[7] トランプ大統領は、トランスジェンダーが女子スポーツ競技に出場することを禁止したが、大多数の日本人はこれに納得したのではないか。

[8] 経済格差については、京都大学名誉教授の橘木俊詔氏が『日本の経済格差』、1998年、『格差社会』、2006年、いずれも岩波新書をはじめ、多数の書物を刊行している。

[9] バブル崩壊後、とくに金融危機以降の若年労働市場については、近藤絢子『就職氷河期世代』、中公新書、2024年を参照。

[10] むしろ、製造業でも繊維や食品関係、非製造業では飲食・宿泊、建設現場など、外国人なしではやっていけない職場が増えている印象である。

[11] 政府が昨年末に取りまとめ、本年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画の概要については、20250218_02.pdfを参照。

[12] これに対し、女性取締役の比率は16.9%というデータもあり、意外に高いと感じられる。しかし、これは一部の著名な女性が複数の企業の取締役を兼任している結果であり、内部昇進の比率は低いと言われる。

[13] 令和元年(2019年)の「経済財政白書」には、多様性の増加に働き方の柔軟性が加わると生産性(TFP)が高まるといった分析結果が示されている。

[14] 賃金と物価が上がり始めた背景については、拙稿物価が上がり始めた理由―1つの歴史的偶然と2つの構造的変化― | 研究プログラム | 東京財団政策研究所のほか、渡辺努「賃金と物価の正常化:今回はどこが違うのか」、月刊資本市場、2025年1月を参照。

[15] この当時、MIT(マサチューセッツ工科大学)名誉教授のオリヴィエ・ブランシャール(元IMFチーフエコノミスト)らは、低金利を利用して積極財政政策を展開すべきと強く推奨していた。オリヴィエ・ブランシャール『21世紀の財政政策』、日経BP、2023年参照。本書の原書が発行されたのは、2022年だった。この前後の財政政策を巡る評価に関しては、2022年のブランシャールとローレンス・サマーズによる討論が大変興味深い。Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, July 2022, “Bad News for the Fed from the Beveridge Space”を参照。

[16] こうした内閣府や日銀の需給ギャップについても、筆者はやや過大評価であり、実勢はむしろ供給不足ではないかと考えている。この点に関しては、拙稿供給制約下の経済政策を考える | 研究プログラム | 東京財団政策研究所を参照。

[17] もちろん、第2次安倍政権以来、全世代型社会保障とうたって、子育て支援や教育無償化なども進められているが、現役世代への支援はいまだ限定的であり、財源としては国債に依存する部分が大きい。

[18] 国債発行市場の構造は、2022年にノーベル経済学賞を受賞したダグラス・ダイアモンドらが描く銀行取付(bank run)モデルによく似ている。入札参加者が入札結果に不信を抱かない限り順調な入札が実現する(良い均衡)が、一定以上の参加者が入札結果に不信を抱くようになると、金利急騰、入札未達といった混乱(悪い均衡)に陥るリスクがある。Douglas Diamond and Philip Dybvig, “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, Journal of Political Economy, 1983を参照。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)