このレビューのポイント

・東日本大震災後に実施された連系線の利用ルール改革の効果を明らかにする。

・先着優先ルールの下では、既存事業者が連系線の空き容量のほとんどを予約することができ、空おさえと市場支配力の行使が行われていた可能性がある。

・間接オークションは連系線の容量を解放する効果と前日市場でのボリュームを増やす効果を持ち、容量開放により年間約55億円の発電費用が削減されたことがわかった。

R-2023-130

(このレビューは、2024年5月29日に公刊した論文Sugimoto(2024)の概要である)

| 1. はじめに 2. 先着優先ルールの実態 3. 間接オークションの効果 4. おわりに |

1.はじめに

送配電会社の管轄地域を結ぶ送電線(連系線)は、電力システムでいくつもの重要な役割を果たしている。第一に、特定の地域で消費電力量と発電電力量のギャップが発生した際に、別の地域から電気を輸出入することで需要と供給の一致を達成し、安定供給を維持している。連系線で地域間が接続されていれば、地域内で発生する需給ギャップを地域間で相殺し、調整力の必要発動量を削減することができる。第二に、日本全体で効率的な給電を行うことができる。需要に対して発電費用が低い電源から順に発電できるようにすることで、電力システム全体の発電費用を最小化できる。特定の地域の需要を満たすために、発電費用の安い発電機が他の地域にあれば、そちらで多めに発電してもらい連系線を通じて送電してもらうことで、発電費用を日本全体で安く抑えることができる。第三に、変動性の再生可能エネルギーを統合するのに役立つ。例えば九州で超過供給が起きた時、関門連系線を通じて余剰の電気を中国地方に送電することができれば、その分だけ太陽光発電の出力抑制を回避することができる。

第四に、発電事業と小売事業で競争を増加させる機能が挙げられる。電気は送配電ネットワークを流れる必要があるため、送配電に十分な空き容量がある場合にのみ、地域を超えて市場で取引ができる。日本の電力市場の中で最も大きな割合を占めているのが、実需給の前日に日本卸電力取引所で開催されている前日市場である。2005年に開設した当初はほとんど取引が行われていなかったが、その後様々な取り組みが行われ、日本の電力需要の約4割を取引するまでに成長した。新規参入の発電事業者が計画値同時同量を達成するためには、前日市場で必要な量を売買できることは有用である。必ずしも自社電源を開発していない新規参入の小売事業者にとっても、最終消費者に供給する電力量を過不足なく適正価格で前日市場で調達できることは重要であり、そのためには前日市場の流動性が高い必要がある。

2.先着優先ルールの実態

前日市場に参加する売り手(買い手)は、時間(30分単位)と地域を指定して売りたい(買いたい)量と希望販売(購入)価格を入札する。日本卸電力取引所(JEPX)は、前日の10時に入札を締め切った後で、全ての入札を集計して売り入札曲線と買い入札曲線を形成し、その交点で日本全体の市場価格と約定量(取引量)を決定する。これをシングルプライスオークションという。オークションの結果、特定の送電線で物理的に流すことのできる以上の量の電気が流れる場合、道路で渋滞が起きるように、送電線でも”混雑”が発生し、電力の市場は地域間で分断される。このとき、市場支配力が行使される可能性が高まる。地域内の需要を満たすためには、同じ地域内の発電機からの供給がどうしても必要になるからだ。

日本は長い間、連系線の空き容量を先着順で予約することを認める先着優先ルールを用いてきた。連系線を事前に予約できた事業者は、その後に前日市場で分断が起きても影響されずに、地域間で相対取引を行うことができた。先着優先で予約された連系線の空き容量は10年間保持でき、更新することもできたため、新規参入者がこれを予約することは困難であった。そのため、先着優先ルールが使用されている間、前日市場は既存事業者が連系線を予約した後の残りの空き容量しか配分することができなかった。

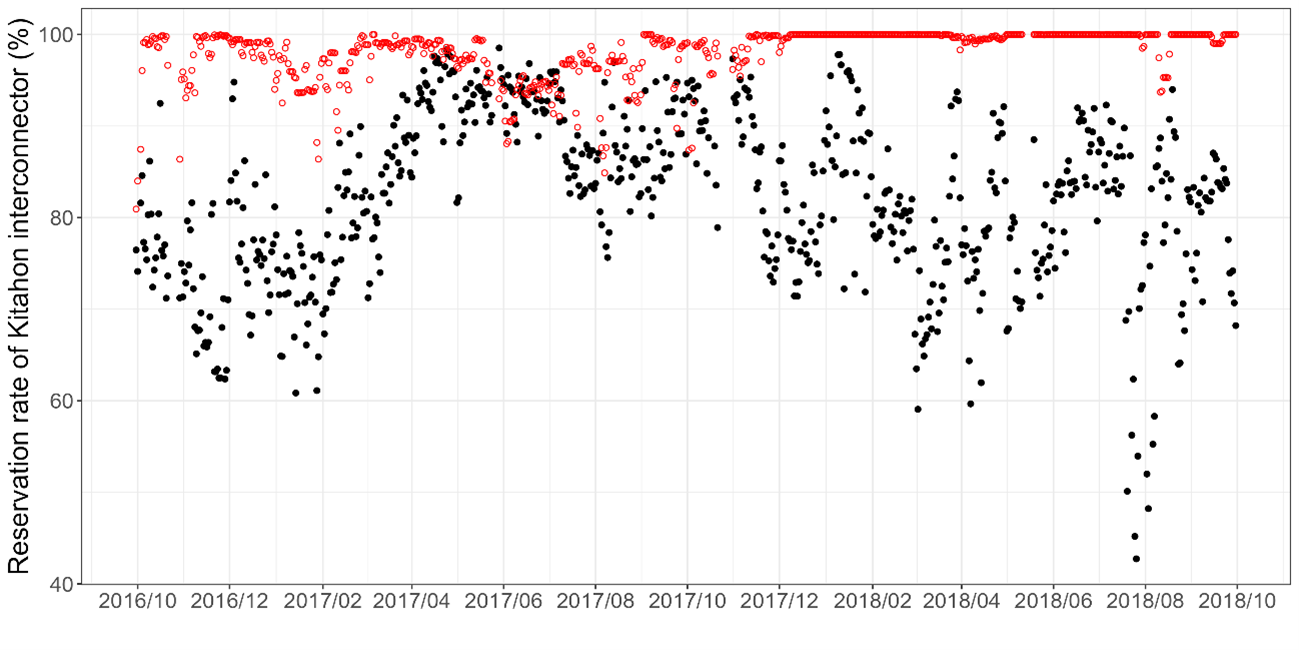

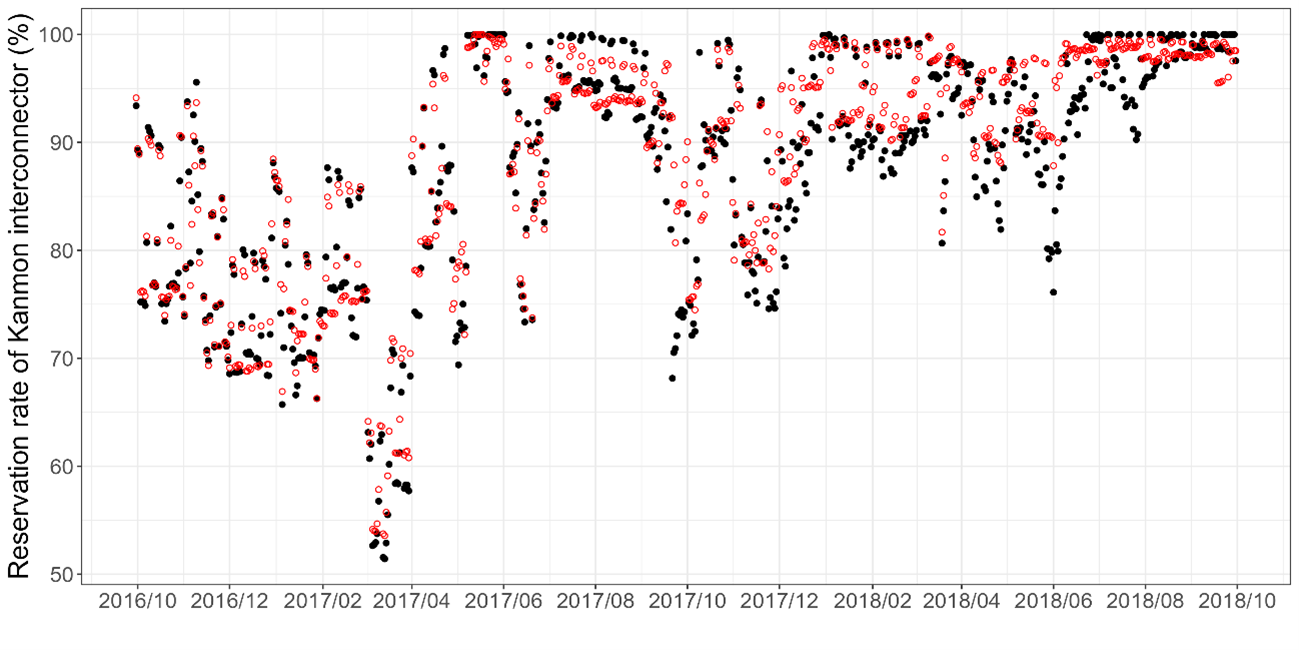

筆者が電力広域的運営推進機関が公開している系統情報サービスにアクセスし、連系線の予約データを分析したところ、北海道と東北を結ぶ北本連系線や東京と中部を結ぶ周波数変換所、九州と中国を結ぶ関門連系線では、実需給の7日前~2日前の段階で、80~100%の空き容量が予約されていたことがわかった。つまり新規参入者が前日市場で得ることのできる連系線の空き容量は、ほとんどなかった。

図1 北本連系線と関門連系線の予約率(赤い丸は実需給7日前時点、黒い丸は2日前時点での予約率)

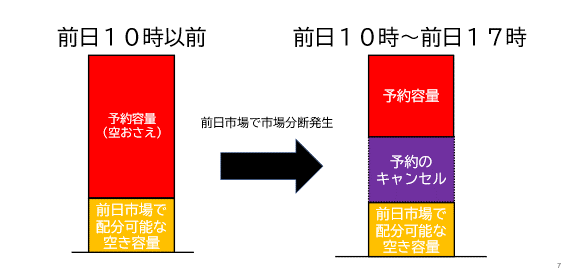

既存事業者は、北本連系線や周波数変換所のように連系線の空き容量が小さい連系線で多めに予約することで、前日市場を分断しやすくさせ、利益獲得を狙うことができた。具体的には、市場分断が起きた場合に市場価格が高くなる輸入地域を指定して前日市場で売り入札を行うことで、高い市場価格で電気を販売することができた。このような送電線の混雑を利用した前日市場での市場支配力の行使の可能性は、欧米の経済学者が2000年代に指摘していた点であったが、これまで十分な検証は行われていなかった。

日本では前日市場での事業者単位の入札データは公開されていないため、このような入札行為が本当にあったのかを厳密に検証することは難しい。しかし既存事業者が必要以上に予約していた事実は、データから確認することができる。前日市場で地域間での市場価格に差が生まれているとき、前日市場のオークション終了時点の連系線の予約率は必ず100%になる。前日市場のアルゴリズムは、市場分断時には空いている連系線の容量を最大限に配分するからだ。しかし前日17時時点の連系線の予約率を調べると、100%未満になっていることが多い。これはあらかじめ連系線を予約していた事業者が、前日市場のオークションが終わった後に、予約をキャンセルしていたことを示す。このような行動が可能だったという点は2016年に日本卸電力取引所の國松氏によって指摘されていたが、先着優先ルールが廃止されたのは、2018年9月だった。

図2 先着優先ルールで何が起きていたのか

3.間接オークションの効果

ここまで、連系線の空き容量を先着順で予約を認める先着優先ルールの実態について解説した。先着優先ルールの下では、既存事業者が連系線の空き容量のほとんどを予約することができていたため、後から参入した事業者は不利であった。連系線を予約していた事業者は更に最終的に使用する電気の量より多めに予約しておくことで、戦略的に前日市場で市場分断を起こした上で、発生する地域間の市場価格の差を利用した取引で利益を得るという市場支配力の行使ができた可能性があることも指摘した。

日本の先着優先ルールは2018年9月末をもって廃止され、代わりに「間接オークション」という新しいルールが導入された。この一見わかりにくい名前のルールは、いったい何を意味しているのだろうか。間接オークションは、連系線の空き容量という限られた資源を効率的に配分する方法の1つである。まず、「直接」オークションを考えるとわかりやすい。これは連系線の空き容量を単独の商品としてオークションにかけ、高い支払い意思額を入札した事業者に販売するというルールであり、かつてヨーロッパの多くの国で採用されていた。間接オークションは、直接オークションと同様にオークションで連系線の空き容量を配分する方法であるが、連系線の空き容量それ自体を独立した商品として取引しない点が異なる。代わりに、電力量を取引している前日市場で、安い売り意思額を入札した売り手と高い支払い意思額を入札した買い手から順に、連系線の空き容量を配分する。前日市場において電力量の入札によって暗黙に(間接的に)連系線の空き容量が配分されているため、間接オークションと名付けられている。

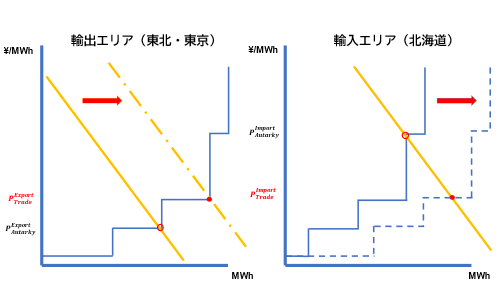

間接オークションが導入された後は、既存事業者は連系線の空き容量を前日市場より前に予約することができなくなった。連系線の空き容量を獲得するためには、全ての事業者が前日市場に入札しなければならなくなった。この間接オークションには、連系線の容量解放効果とボリューム効果の2つがあったと考えられる。容量解放効果とは、従来予約されていた連系線の容量が前日市場で配分可能になることで、前日市場の地域間の市場価格の差が縮まる効果である。繰り返しになるが、前日市場で連系線の容量が足りずに市場分断が起きた場合、その連系線を境に分断された部分的な市場でそれぞれオークションが行われ、部分的な市場ごとに市場価格(これをエリアプライスという)が決まるため、市場価格に差が生じる。連系線の空き容量が増えると、輸出地域の限界費用の低い発電機が追加的に発電を計画し、連系線を通じて輸入地域に送電することができる。同時に、輸入地域の限界費用の高い発電機は、計画発電電力量を減らす。その結果、地域間の市場価格の差が縮まり、両地域全体で発電費用は削減される(図3)。

図3 間接オークションの容量解放効果(図では北本連系線を想定)

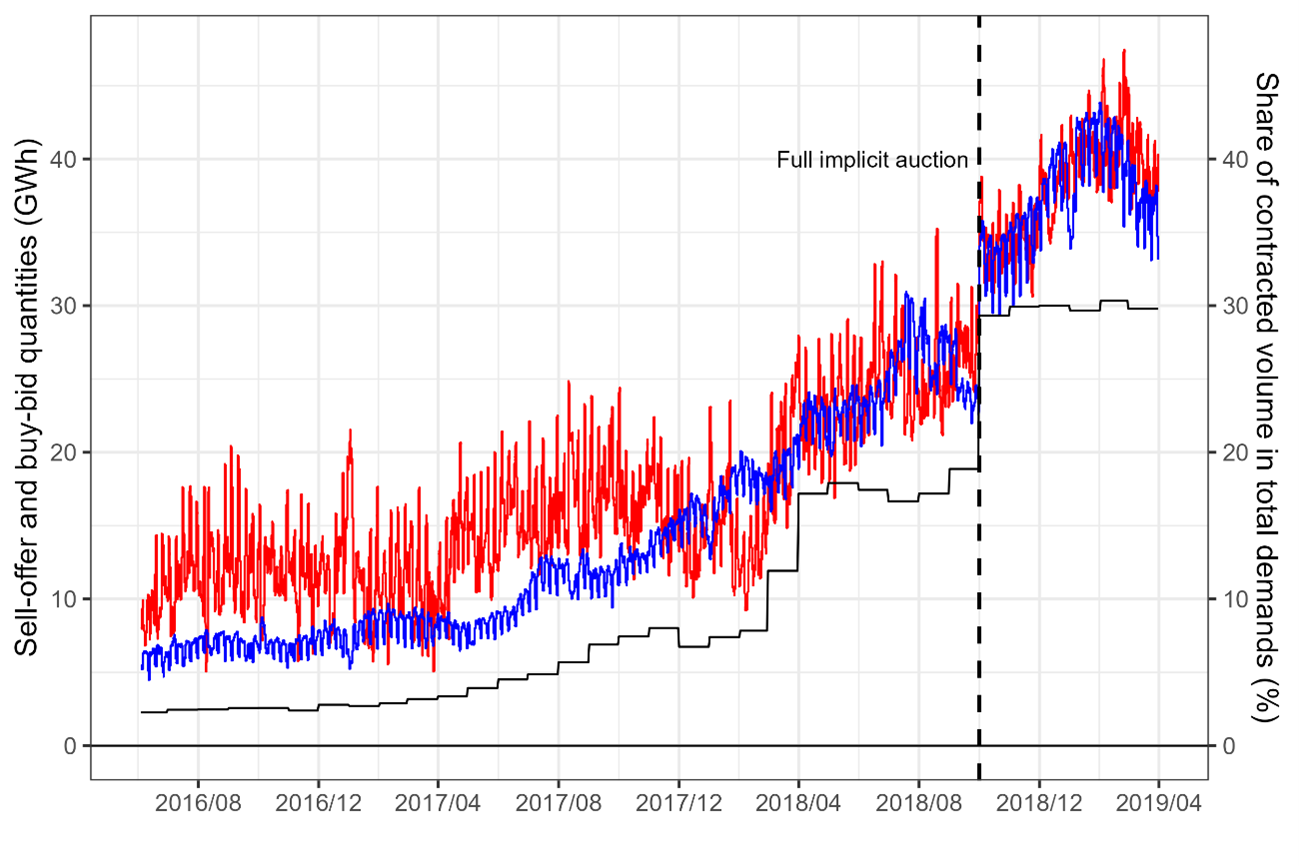

日本の間接オークションは容量解放効果だけではなく、ボリューム効果も持っていたと考えられる。ボリューム効果とは、連系線の事前予約を禁じられた既存事業者が、前日市場への入札量を増やすことで、市場全体の売り・買い入札量が増加することだ。図4に示すように、先着優先ルールの時代には、前日市場での約定量は、日本全体の年間電力消費量の1割程度であった。しかし2018年10月1日を境に、前日市場での約定量は年間消費電力量の3割にまで急増した。

図4 前日市場における売り・買い入札量と総電力消費量に占める約定量の割合

(注:青い線は売り入札量の日次移動平均値、赤い線は買い入札量の日次移動平均値(左軸)。黒い線は、最終消費電力量に占める前日市場の約定量の割合の月平均値(右軸)。)

ボリューム効果は、容量解放効果とは反対に、連系線をまたいだ地域間の市場価格の差を拡げる可能性がある。輸出地域で安い売り入札価格を付けた入札が追加された場合は、売り入札曲線が右にシフトし、輸入地域で高い買い入札価格を示す入札が追加された場合は、買い入札曲線が右にシフトするからだ。

筆者は日本卸電力取引所が公開している前日市場の取引データや電力広域的運営推進機関が公開している連系線の容量に関するデータなどを集め、北本連系線と関門連系線の容量解放効果とボリューム効果のサイズを推定した。次に、もし先着優先ルールが2018年10月以降も継続していた場合の連系線の予約量や前日市場の市場価格の差を、ランダムフォレストという機械学習の手法を用いて反実仮想予測した。

それらの予測値を用いて、間接オークションの容量解放効果による経済効果を推計した結果、2018年10月1日からの半年間で、北本連系線では約10.9億円、関門連系線では約16.8億円があることがわかった。合計して年間ベースにすると、約55億円となる。この経済効果は、間接オークションの導入により、日本全体で発電機の限界費用が安い順に電力を供給するようになったことと、市場支配力の行使が予防できるようになったことで生まれた発電費用の節約額だと解釈できる。先着優先ルールから間接オークションへの移行に要した費用は、筆者が日本卸電力取引所の國松氏にヒアリングしたところ、2000~3000万円だった。したがって、間接オークションという連系線の利用ルール改革の費用対効果は、非常に大きかったと評価できる。

4.おわりに

日本が排出する温室効果ガスのうち、約9割がCO₂であり、CO₂の排出量の約4割が電力部門である。電力部門の脱炭素化のためには、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の大量導入が必要になる。しかし九州のような再エネの多い地域で発生する再エネ(特に太陽光発電)の出力抑制や前日市場価格の低下、そして北本連系線や周波数変換所、関門連系線での混雑(市場分断)の発生は、再エネが生み出す電気の市場価値とCO₂排出削減効果を低下させ、再エネへの投資を停滞させる恐れがある(Fell et al., 2021)。これらの原因はいずれも連系線の容量の小ささが一因になっているため、包括的な費用便益分析に基づいた連系線の増強が重要だ。

日本は東日本大震災後、電力システム改革に続いて様々な競争政策や電力市場の制度改革を実施してきたが、それらの成否を事後的に検証した実証研究は少ない。今回は間接オークションという制度改革の効果を分析することができたが、根拠に基づいたエネルギー政策の形成のために、今後もエネルギー政策の研究を行っていきたい。

参考文献

Fell, H., Kaffine, D. T., & Novan, K. (2021). Emissions, Transmission, and the Environmental Value of Renewable Energy. American Economic Journal: Economic Policy, 13(2), 241–272. https://doi.org/10.1257/pol.20190258

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)