R-2024-116

1.はじめに

ふるさと納税において、仲介サイトと自治体は車の両輪のような関係にある。仲介サイトは、自治体がなければビジネスが成立しないし、自治体も仲介サイトがなければ、なかなか自分たちの返礼品を通じたふるさと納税を集められない。

自治体にとって仲介サイトの効果はどのくらいあるのだろうか。契約する仲介サイト数を増やした自治体におけるふるさと納税の流入額が増えたという事例報告が報道されているものの、そもそも各自治体の契約サイト数の情報は統計化されていないため、体系的に捕捉することが難しい。そこで、本稿では各自治体のデータと仲介サイトのデータのマッチングを行い、契約サイト数の違いがふるさと納税の流入額にどのような影響を与えるのか分析する。その上で、仲介サイトに「黒船来襲」などといわれる同ビジネスへの新規参入者であるアマゾンが市場に与える影響を展望し、今後の制度設計について考えていく。

2.仲介サイト数とふるさと納税の流入額の関係

各自治体にとって、ふるさと納税の流入額を増やすことは大事だが、その決め手になるものは何か。一番大事なのは返礼品だが、ただ返礼品の数を増やせばいいわけでもない。そして、仮に魅力的な返礼品があったとしても、その情報が寄付者に伝わらなければ、ふるさと納税の額は増えない。そこで自治体にとっては、寄付者との間を取り持つ役割を果たす仲介サイトと契約する意味が出てくる。仲介サイト数を増やすことで、寄付者との間をつなぐチャンネルを多角化できる。実際、大手5社(au PAYふるさと納税、ふるなび、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるさとチョイス)との全国の自治体の契約数をグラフ化すると図1のとおりであり、各自治体が積極的に仲介サイトを活用している様子がうかがわれる[1]。

図1自治体別にみた利用仲介サイト数の分布

出所:大手仲介サイト5社の各サイトから取得したデータをもとに作成。

注:横軸単位はサイト数、縦軸は自治体数の相対度数。

報道によると、仲介サイト数を増やすことは、ふるさと納税の流入額を増やす効果があるようだ。例えば、鹿児島県鹿児島市は2022年度から翌年度にかけて返礼品を掲載する仲介サイト数を4から18に増やしたところ、流入額が6.2億円から13.5億円へと増加した[2]。同様に、愛媛県松山市の場合は、サイト数を5から8に増やし、流入額が9.7億円から18.7億円へと増えた[3]。宮城県気仙沼市も、数年にわたってサイト数を増やしてきた効果が流入額の急増につながっているとしている[4]。なお、これらの自治体は契約サイト数を増やすだけではなく、返礼品のラインナップを拡充するといった努力もしている。サイト数の効果を純粋に測るためには、サイト数以外の要因を考慮に入れた定量的な分析が必要となる。

そこで、筆者の研究室メンバーが中心となり、ふるさと納税に関する自治体レベルのデータと仲介サイトのデータをマッチングしたデータベースを構築し、自治体の寄付受入額が、契約するポータルサイト数によって増えるのかを定量的に分析した[5]。具体的には、推定式の左辺(つまり、被説明変数)に、各自治体が受け入れたふるさと納税の流入額の対数値を取り、右辺(つまり、説明変数)には①ポータルサイトに関する変数、②返礼品に関する変数、③地方自治体の財務状況や規模を示す変数、以上の3タイプの変数を同時に説明変数として入れた横断面での最小二乗推定を行った。

このうち、①のポータルサイトに関する変数は、各自治体が大手5社のうち何社のサイトに返礼品を掲載しているかを表す変数である[6]。係数の符号が正であれば、仲介サイトを増やすことがふるさと納税の流入額を押し上げることを意味する。②の返礼品に関する変数としては、返礼率に加え、肉類、魚、フルーツといった人気の返礼品を取り扱っているか否かに関するダミー変数を採用した。②のいずれの変数の係数も正であることが想定される。

分析では、さまざまなケースを想定して複数の推定を行ったが、いずれのケースでも①のサイト数の係数は0.5程度で統計的に有意なものとなった。これは、掲載サイト数を1つ増やすと、ふるさと納税の流入額が50%程度増加することを意味する。今回の場合は、大手仲介サイトのみを対象としたため、このように大きな数字となったが、中小の仲介サイトの場合であればもう少し数字は小さくなると思われる。いずれにしても、個別自治体の事例で観察された仲介サイト数を増やす効果は、統計的にも認められたことになる。また、②の変数についてもいずれも正に有意な結果が得られた。

おそらく、今後もしばらくは各自治体による契約サイト数の増加は進むだろう。しかし、それもしばらくすれば落ち着き、サイト数を増やすことによる限界的な効果も頭打ちになると予想される。

3.アマゾンの参入

多くのポータルサイトにおいて採用されている定率制とは異なるアプローチを仕掛けてきたのが、2024年12月19日、急遽、ふるさと納税の市場に参入したアマゾンジャパン(以下、「アマゾン」)である。ふるさと納税におけるアマゾンは、二つの側面、すなわち仲介サイトと物流業者の側面を持ち合わせる。このことが、アマゾンをふるさと納税市場における特異な存在たらしめている。本稿では、主に仲介サイトとしての役割を中心に議論を進める。

ふるさと納税市場への仲介サイトの参入と退出は活発なため、特段驚くことではない。だが、アマゾンの参入は、同市場の構造変化につながる可能性もあることから、大きな注目が集まっている。同社の参入が従来の仲介サイトビジネスにどのような影響を与え得るのか、考えてみたい。

報道によると、アマゾンから各自治体に示された仲介サイトとしてのサービス手数料は基本的にふるさと納税の寄付額の10%となっており、この数字は平均的なものに過ぎない[7]。アマゾンの取り組みの中でひときわ興味深い点は、定額制と定率制の組み合わせ型手数料体系(以下、「アマゾン方式」)を導入したことである[8]。各種の報道で紹介されているのが定額制部分として250万円+定率制部分として寄付額の3.8%というものである(以下、プランAと呼ぶ)。この場合、自治体にとって得になるか損になるかの目安となる分岐点を計算してみると、約4000万円(正確には4033万円)となる。ここで、分岐点とは、10%の定率制に比べて手数料が割安となる計算上の目安であり、この金額以上のふるさと納税がアマゾン経由で流入する場合、自治体にとってはアマゾン方式が有利になる。他方、アマゾンにとって、アマゾン方式は、一定規模のふるさと納税を集められる自治体を手っ取り早くクリーム・スキミングできる方法であったと考えられる。

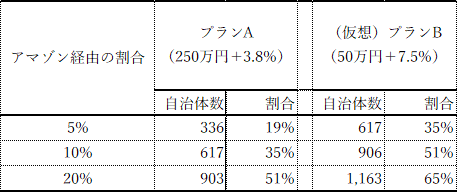

次に、どの程度の数の自治体がアマゾン方式を採用するメリットがあるのかを試算してみた。例えば、ある自治体に流入してくるふるさと納税の寄付総額のうち10%がアマゾン経由だと仮定する。この場合、プランAが有利になるには4億円(4000万円÷10%)以上の寄付総額が必要となり、該当自治体は全自治体のおよそ35%に相当する617自治体となる。

ところで、筆者が確認した限りでは、2025年2月末時点でアマゾンは全自治体の55%程度、数にして約1,000自治体と契約を結んでおり、単純な経済的な損得で考えると、もう少し自治体にとって契約をしやすい条件の方式も提示されていた可能性がある。実際、報道によると、アマゾン方式では複数の案が提示されていることが示唆されているが、詳細は不明である[9]。そこで以下では、試みの計算として、250万円+3.8%のプランAに比べて、自治体にとって契約がしやすく、得になるか損になるかの目安となる分岐点が半分の2000万円となる仮想プランBを考えてみる。その場合、契約のしやすさを考慮すると、定額制部分は250万円よりもかなり低くなる必要がある一方、定率制部分は3.8~10%でやや10%寄りとならざるを得ない。例えば、50万円+7.5%だとこの条件を満たす。このプランを(仮想)プランBと呼び、プランAとの比較を試みる。比較に際しては、アマゾン経由のふるさと納税が5%、10%、20%の3パターンを考えてみる。

表1 アマゾンジャパンの早割プランで採算の取れる自治体数

資料:総務省自治税務局市町村税課(2024)「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」

注: 2023年度の各自治体に流入したふるさと納税の寄付額を基に、寄付額のX%(=5%, 10%, 20%を想定)がアマゾン経由であった場合に、プラン毎に表1の分岐点を超える寄付の流入を実現できる自治体数、総自治体数に占める割合を示している。例えば、アマゾン経由が10%の場合、プランAにおける採算の取れる分岐点のふるさと納税の寄付総額は4033万円÷10%=約4億円となり、寄付総額がこれを超える自治体数は617となる。プランBは、本稿における筆者による仮想プランであり、アマゾンの実際のプランではない。

この結果を示したのが表1である。(仮想)プランBの場合、アマゾン経由の割合を10%よりも多いと見込めば、アマゾン方式が得となる自治体数は、計算上1,000を超えることになり、実際の数値とも整合的となる。とはいえ、自治体からしてみれば、ふるさと納税の流入額のうち一体何%がアマゾン経由になるかは未知数であるし、そもそも毎年の寄付総額も変動するため、アマゾンとの契約には二の足を踏む可能性もあった。また、アマゾンが得意とすると思われるポイント付与が2025年10月以降に禁止となることもアマゾンにとっては逆風であったと思われる[10]。

しかし、後発組かつ定額制採用にもかかわらず、約1,000の自治体と契約を締結できたアマゾンはロケットスタートに成功したといえる。この成功の背景には、アマゾンがこれまでに築いてきた電子商取引における実績を踏まえて、同社経由のふるさと納税がある程度見込めると多くの自治体が考えたことが指摘できる。それに加え、自治体にとっては、プラットフォーマーであるアマゾンのサイトに掲載されないことによって露出が下がり、プロモーション不足やブランド力の低下による需要の減少を招く可能性を考慮し、赤字リスクを抱えつつも契約を結んだ方がよいと判断した可能性も指摘できる。

今後、既存の仲介サイトは、アマゾンの動向を踏まえて戦略を練り直してくるだろう。すなわち、アマゾンのビジネスモデルはこれまでの仲介サイトビジネスの構造に風穴を開ける可能性がある。特にすでに多くの寄付者をロックインしている大手は、アマゾン方式の手数料プランを用意してくる可能性もあるだろうし、究極的な策としては定率制をなくし、定額制に絞るといった大胆な策を講ずる可能性もあるかもしれない。

一方、中堅中小のサイトにとっては厳しい状況になる。ふるさと納税をどれくらい呼び込めるかにもよるが、中堅中小にとっては定額制の導入は難しい。そのため、彼らは定率制の手数料水準を下げ、取り扱う返礼品の返礼率を3割になるべく近づける戦略を取ることも考えるだろう[11]。

以上を踏まえると、アマゾンの参入により、特に大手仲介サイトのプラットフォーマーとしての市場支配力・交渉力に変化が生じ得る。そして、この参入が一つの呼び水となり、サイト間の競争が促され、仲介手数料が下がる可能性も多少あると筆者はみている。ただし、実際にどの程度の下げ効果があるかについては、現時点でははっきりとしたことはいえない。

4.自治体と民間企業の将来的な関係性について

ふるさと納税開始当初は存在しなかった仲介サイトのような民間業者と自治体との関係も、関係開始から10年程が経過した。両者の関係は、公的部門から民間部門が業務を請け負うという意味において自治体とゼネコン等の業者との関係と似ている面もあるが、異なる面もある。一般的な公共事業の場合、自治体ごとにゼネコン業者の入札を行い、(談合等がなければ)価格競争が生じる。一方、定率制の仲介サイトの場合、入札は不要である結果、複数のサイトとの契約が容易である。そして、本稿でも議論してきたとおり、デジタル・プラットフォーマー故にシンプルな価格(=手数料)競争メカニズムは容易には働かない。

仲介サイトビジネスは、1,000億円を超える市場規模となっている毎年2桁の成長が続く官製市場である[12]。それにもかかわらず、仲介サイトの費用構造はブラックボックスであり、手数料の引き下げ競争も発生しにくいということは、ふるさと納税の主な原資である住民税が適切に使われているか否かが不明瞭な中で制度が走ってしまっていることを意味する。公共事業では、公正性と透明性を担保し、市場の公平な競争を促進しながら競争によるコスト削減を目指すべく入札制度をとっていると考えられる。それならば、ふるさと納税に関する民間委託の業務も国民のために適正な価格で行われるべきであろう。

公共事業に入札する業者は、入札参加資格を得る必要がある一方で、自治体は個々の仲介サイトと個別に契約を結んでおり、明確な参加資格のようなものはない[13]。仲介サイトの多くは全国規模でのビジネスを展開しているため、ふるさと納税を所管する総務省が参加資格を設定し、資格を満たしている仲介サイトを認定し、仲介サイトが経費をつまびらかにすることを条件として、ふるさと納税の業務に彼らを参加させるといった仕組み作りが本来は必要なはずである。その上で、実際の契約は、参加資格要件を満たしている仲介サイトと各自治体間で行えばよい。さらに、経費見合いで適正な手数料設定がなされているかを第三者の専門家が確認するような仕組みを作るべきだと筆者は考えている。

(本稿の作成に当たっては、神奈川県川崎市の大島崇氏、東京都世田谷区の斉藤洋子氏、北海道上川郡東川町の吉原敬晴氏より有益なコメントを頂戴した。記して感謝したい。)

[1] 仲介サイトのページには各自治体の紹介が掲載されているが、実際には返礼品が掲載されていない場合も少なからずある。このため、本分析においては実際に返礼品が掲載されている場合についてのみ、サイトと契約していると見なした。

[2] 南日本新聞「市町村別ふるさと納税、県内トップは4年連続志布志市 寄付額67億円の8割が返礼品にウナギ・肉 サイト工夫の鹿児島市は伸び率2倍に」2024年8月3日による。

[3] 杉田基「県内の昨年度のふるさと納税、過去最高に 八幡浜は初の20億円超え」『朝日新聞』2024年6月21日による。

[4] NHK「気仙沼市 ふるさと納税寄付額 初の100億円超」2025年1月8日による。

[5] 2023年度の1,738自治体に関する推定を行った。詳細は、田邊光希・金光花奈(2024)「ふるさと納税継続利用の実証分析:ポータルサイトがリピーターを生み出すメカニズム」を参照。

[6] 実際の分析には、実際に自治体に入る寄付額への影響を計算するために、ふるさと納税の流入額から総費用を差し引いた純受入額の対数値を用いた。ただし、総費用の割合はどの自治体もおおむね5割前後のため、単純に流入額の対数値を用いた場合でも分析結果に大きな差は生じない。

[7] むしろ、仲介サイトによっては寄付流入額の多い自治体には、5%程度、そうではない自治体には10%を超える手数料を求めており、ふるさと納税の公共性や公益性に鑑みれば、全国一律で10%というのはフェアとも評価できる。ただし、手数料の適正水準は仲介サイトの運営費用が未開示のため、適正水準かどうかについての判断は無理である。この点については、後述する。

[8] 定額制と定率制の組み合わせ方式は、早割プランに限った形式の可能性もあり、今後のアマゾンの手数料プランについては明らかになっていない。

[9] 柴田秀並(2024)「『じつは…』アマゾンのふるさと納税、自治体が明かす寄付者メリット」『朝日新聞』2024年12月19日参照。

[10] アマゾンのふるさと納税への参入意向が最初に報道された時点は、2025年10月以降のポイント付与禁止の発表前であった。

[11] この他、仲介サイトビジネスに加え、他業務(返礼品事業者と自治体の間に入って返礼の実務を行う中間業務、システム開発・提供およびサイト構築業務など)もバンドルした形で割安なサービスを提供するといった策も考えられる。戦略的な経営統合も一案となってくるだろう。

[12] ふるさと納税の総額が1.1兆円のため、仲介サイトの手数料10%を掛けると1,100億円となる。

[13] 仲介サイトとの契約を議会で決めている場合もあるが、筆者の知る限りでは、ふるさと納税の部署と各サイトで契約を直接している場合が多い。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)