R-2021-014

| ・異例の超大型経済対策 ・日本の「小さな政府」の実態 ・教育費などの圧迫 |

異例の超大型経済対策

11月19日に政府は新たな経済対策(コロナ克服・新時代開拓のための経済対策)を閣議決定した。事業規模78.9兆円、財政支出で55.7兆円にのぼる巨額の対策となったが、率直に言って専門家らの評価は芳しいものではない。また、日本経済新聞の翌日の社説の表題は「これが賢明な経済対策とは言い難い」というものだったし、各種世論調査でも目玉とされる18歳以下への一人10万円給付への批判が目立つ。これに先立って10月に行なわれた総選挙では、与野党を問わず財源を明示することなく給付金や減税を訴えて「バラマキ合戦」と揶揄されたが、そのバラマキが現実の政策となってしまったという印象である。エコノミストの間では、「この内容では経済効果は政府の言うGDP5.6%押上げを大きく下回る」との見方が一般的だが、本稿では、今回の対策の個々の中身を論評するのではなく、何故このような歪んだ財政政策が行なわれるに至ったのかについて、根本に立ち戻って考えてみたい。

もちろん、超低金利の長期化が財政規律の弛緩に繋がっているのは間違いない。むしろ世界的な長期停滞が続く中で、財政政策の活用を求める声が経済学界でも強まったことは本欄でも何回か指摘したとおりであり、実際、今回のコロナ禍においては、日本に限らず多くの国でかつて例を見ないような規模での財政出動が行なわれた。しかし、コロナ禍が峠を越えつつある現在、財政政策を巡る風向きが変わってきているのも事実だ[1]。米国では、この春に実施された米国救済計画(ARP)の財源は赤字国債で調達されたが、これに続く米国雇用計画(AJP)や米国家族計画(AFP)は増税を財源とすることとなっている[2]。英国も9月に増税案を公表したし、ドイツは昨年7月から一時的に引下げていた付加価値税率を今年1月から元に戻している。こうした中、コロナ感染者数の激減もあって景気回復の本格化が期待されるタイミングでの超大型景気対策は、やはり異例と言う外ない。その背後には、高齢化に伴う社会保障費の膨張に対して十分な国民負担を求めることができず、予算配分の硬直化、財政政策の有効性低下を招いている。逆にそのことが、国民の政府への信頼感の低下、ひいては増税等への反発を招くという悪循環が働いている、というのが筆者の理解である。

日本の「小さな政府」の実態

日本政府は財政赤字の大きさから「大きな政府」だと思われがちだが、実際には公務員数でみても政府支出のGDP比率でみても「小さな政府」であることは、6月の本欄「日本に『大きな政府』の時代は来るか?」で指摘したとおりである。以下では、この点をもう少し詳しく確認していこう。まず政府の規模を国際比較した場合(図表1)、日本の最大の特徴は政府支出全体でも比較的「小さな政府」に属するが、人口高齢化で社会保障費が相対的に大きくなっている(それでも高齢化の割には小さいとも言える)ため、社会保障費を除くと「極めて小さな政府」だという点にある。

(図表1)政府の規模の国際比較

出所)財務省「日本の財政関係資料」(2021年10月)

何故こんな姿になっているかを考えると、高齢化に伴って不可避的に社会保障費が膨張する一方、増税がなかなか国民に受け容れられなかったため、社会保障費以外の支出を抑制せざるを得なかったという事情が容易に想像できる。実際、主たる社会保障財源と位置付けられている消費税は、1989年に導入されてから税率が10%(それでも20%前後の欧州諸国の付加価値税率より遙かに低い)に達するまでに30年間を要した。政権基盤が安定していた安倍政権においても、8%から10%への税率引上げは当初予定から3年半も先送りされたことは記憶に新しい。さらに一般にはあまりよく知られていないが、こうした社会保障財源難に対して政府は、10年余り前から社会保険料を大幅に引上げてきたのだが、その結果、家計の可処分所得が圧迫されて、個人消費低迷の重要な一因となっている(図表2)[3]。

(図表2)社会保険料と雇用者報酬

出所)大和総研「第211回日本経済予測」(2021年11月)

教育費などの圧迫

この結果、地方交付金や防衛費などを除くと、殆どの費目がほぼ一律に削減されているのが日本の予算編成の実情である。以下では、筆者がとくに重要だと考える教育費、科学技術関係費、積極的労働政策について、日本の政府支出の現状を国際比較の観点からみることにしよう。

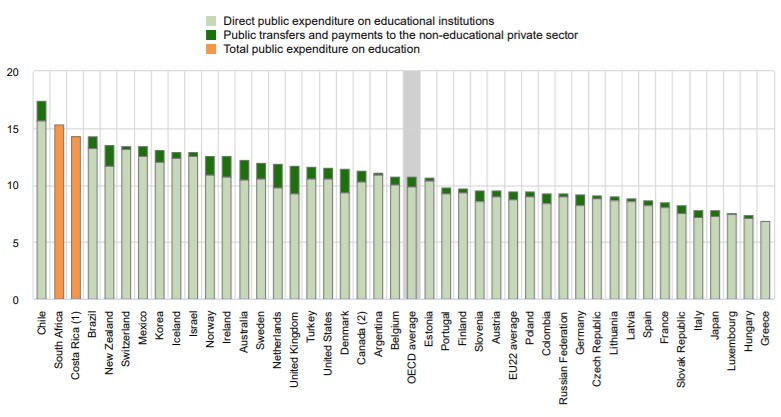

最初に教育費であるが、OECDのデータで初等・中等・高等教育に対する政府支出総額の対GDP比率を国際比較すると(図表3)、日本はOECD平均を大きく下回り、加盟国の中では最低レベルに近いことが分かる。もちろん、これには日本では少子化の結果、初等・中等教育の対象となる子どもの数自体が大幅に減っていることを考慮する必要があろう。しかし、筆者の学生時代を思い出すと、国立大学の学費は僅か年間3万6千円だった(しかも、それは筆者らの学年から大幅に値上げされた結果で、1学年上なら1万2千円だった)。それと比べると現在の学費は比較にならない程上昇しており、奨学金という名の多額の借金を背負って卒業する学生が多いことは周知の通りである。

(図表3)教育に対する政府支出の対GDP比率(2018年)

出所)OECD: Education at a Glance 2021

次に科学技術関係費をみると、研究開発費のうち政府が負担する割合は日本が極めて低いことが分かる(図表4)。これには日本では研究開発が企業で行なわれることが多い結果という面もある。ただ、企業が行なう研究開発は応用研究の比率が高いため、基礎研究費が不足している可能性は否定できない。毎年ノーベル賞の季節が来ると、日本人受賞者の多くが「このままでは日本人がノーベル賞を獲ることは難しくなる」と警鐘を鳴らしていることはよく知られている通りである[4]。

(図表4)研究開発費に占める政府負担の割合

出所)科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)「科学技術指標2021」(2021年8月)

最後に、積極的労働政策について確認しよう。やや耳慣れない言葉かもしれないが、積極的労働政策とは、失業者への失業手当の給付や、日本でしばしば行なわれる失業回避のための雇用調整助成金などではなく(これらは消極的労働政策と呼ばれる)、失業者・求職者に就職相談や職業訓練などを施すことで労働市場への復帰を促す政策を指す。今流行の言葉で言えばリスキリングを支援する政策であり、既存産業(しばしば衰退産業であり得る)の雇用を保護する代わりに、新産業、成長産業への雇用の移動を促す政策とみることもできる。デジタル化の進展に加え、コロナ禍の影響をも考えれば、こうした政策の重要性が高まっていることは疑い得ないだろう。しかし、積極的労働政策に各国がどれだけの政府支出を費やしているかを国際比較すると(図表5)、北欧諸国において積極的労働政策が活発に行なわれている一方、日米ではOECD平均を下回って極めて少ないことが分かる[5]。

(図表5)積極的労働政策への政府支出(対GDP比率)

出所)みずほリサーチ&テクノロジーズ「経済対策は過去最大の財政支出規模」(21年11月)

「政府への信頼欠如が招く悪循環(下)―潜在成長率を高める政府支出が必要―」に続く

[1] 風向きの変化をもたらしたのは、米国の物価情勢である。今年の初めにSummers元財務長官やBlanchard元国際通貨基金(IMF)チーフエコノミストらが予想以上の景気回復や大型の景気対策を背景にインフレの可能性を指摘した頃、米連邦準備理事会(FRB)の高官はインフレの可能性を否定していた。その後実際にインフレ率が上昇を始めると、彼らは「インフレはあくまで一時的なもの」と主張した。現在もインフレが一時的との見方を改めていないが、コアインフレ率が4%を超えてインフレが予想以上に長引くにつれ、FRBの説明は信頼を失いつつあり、市場では来年半ばにも政策金利の引上げが行なわれるとの見方も生まれてきている。金利上昇の可能性が高まれば、財政赤字への警戒感が高まるのは当然である。

また、最近は欧州でもインフレ率が高まってきており、とくに英国では早期の利上げの可能性が指摘されている。

[2] 米国で計画されていた財政政策については、今年5月に本欄に寄稿した「『日本化』に抗う米国の実験(上)」を参照。ただし、AJP、AFPに対応する部分に関しては、共和党や民主党内の保守派の抵抗により議会での審議が難航しており、1.2兆円規模のハードなインフラを対象とする部分は11月中旬に成立したが、現在Build Back Better法案と呼ばれている育児・介護・医療や気候変動対策を含む部分については、もう暫く時間が掛かる(規模も縮小される?)可能性が高い。

[3] GDP統計上、雇用者所得は順調に増えているように見えるが、これは雇用者所得に企業負担分も含めて社会保険料が含まれているためである。これらの点に関しては、2017年7月の拙稿「賃金税」としての社会保険料 : 富士通総研 (fujitsu.com)を参照。

※リンク先はこちら

[4] この点に関しては、豊田長康「科学立国の危機」、東洋経済新報社、2019年を参照。

[5] 労働政策全体に費やされている政府支出をみると、フランス、イタリア、スペイン等の欧州大陸諸国の水準が高いが、これは失業手当が手厚く失業率が高い結果、消極的労働政策への支出が多いためである。

※本Reviewの英語版はこちら

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)