R-2024-052

| ・世界インフレの影響 ・賃上げ機運の高まり ・円安基調の定着 |

今年9月の消費者物価指数(除く生鮮食品)前年比は+2.4%と、政府による電気・ガス料金への補助の一時的復活を反映して前月(+2.8%)から幾分低下したものの、これで日銀が目標に掲げる2%を超えるインフレ率が2年半にわたって続いたことになる。民間エコノミストの間では、来年夏頃にはインフレ率が2%を下回るとの見方が少なくないが、それでも2025年度の物価見通しは+2%弱であり、デフレへの逆戻りと言うより、おおむね2%程度のインフレが続くとの見方が一般的となりつつある[1]。しかし、黒田東彦前日銀総裁の過激とも思われた金融緩和でもなかなか上がらなかった日本の物価がなぜ本格的に上がり始めたのか。筆者はこれまでのReviewでも何回か自らの見解を述べてきたが[2]、以下では重複を厭(いと)わず、もう一度議論を整理しておきたい。

世界インフレの影響

日本の物価上昇のきっかけが近年の世界インフレにあったのは明らかだ。以前にも指摘したように、1980年代頃から日本のインフレ率は欧米に比べ2~3%低いのが常態であった。日本がデフレに陥った後もこの関係には基本的に変化はなく、欧米のインフレ率がインフレ目標政策の導入などによって2%程度に低下すると、日本のインフレ率はゼロ、ないし小幅のマイナスとなったということである。ところが今回、コロナ禍に対する大胆な財政・金融政策の発動、各種のサプライチェーン障害、さらにはロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー、食糧等の商品市況の急騰の結果、2022年央の欧米のインフレ率は9~10%と、40年ぶりの高さに達した。すると日本でも、時期はやや遅れ、上昇率も低めではあったが、2023年1月には消費者物価(除く生鮮食品)の前年比が同じく40年ぶりの+4.2%に達したのであった。

この2~3%のインフレ率の格差を固定的に考えれば、欧米のインフレが落ち着くと日本はデフレに逆戻りということになりかねないが、恐らくそうではあるまい。東京大学の渡辺努教授が繰り返し指摘したように[3](そして日銀もその指摘を繰り返してきたように)、これまでの日本には物価指数が動きにくいだけではなく、個々の品目の値動きをみても、多くの品目の変化率がゼロに集中するという「価格据え置きノルム」が根強くみられた。これは、一部の生産者や商店だけが値上げを行なうと、消費者は購入先を変更してしまうのではないかといった予想(屈折需要曲線)が広がっていたためだと考えられる。

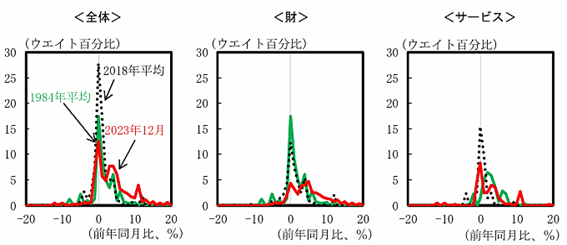

しかし、コロナ後には個々の品目の値動きに分散が拡大し、「価格据え置きノルム」が崩れた様子がうかがわれる(図表1)[4]。これは、幅広い商品の価格上昇に円安の影響も加わって、多くの品目で値上げが避けられない状況となった結果、「みんなで渡れば恐くない」と値上げの動きが広がった結果だろう。こうして、「価格据え置きノルム」が崩れ、今後は日本でも原材料価格や賃金が上昇すれば、それが製商品価格の引上げに反映されるという正常な価格設定につながっていく可能性が高い。

(図表1)消費者物価の品目別前年比の分布

出所)内閣府「2023年度日本経済レポート」、2024年2月

賃上げ機運の高まり

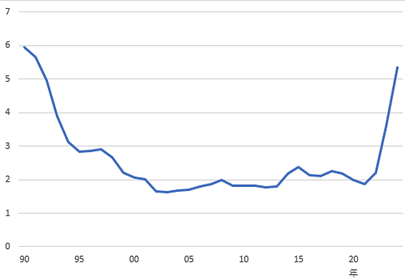

もう一つの極めて重要な変化は、近年の賃上げ機運の高まりである。かつては、毎年春の労使交渉によって賃上げが行われるのが日本の慣行であった。しかし、1997~98年の金融危機を契機に、日本から定期的な賃上げの慣行が消えてしまった。多くの大企業が金融危機によって経営破綻の瀬戸際まで追い詰められた結果、固定費の増加を意味するベースアップは強く忌避されたためである。実際、厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」で春闘賃上げ率の推移をみると、1999年以降2%ないしそれ以下の年がほとんどとなっている(図表2)。このうち、定期昇給分が1.7~1.8%程度あったとみられることから、実質的なゼロ・ベアが長期にわたって続いたことが分かる[5]。こうした賃金圧縮が個人消費の低迷を通じて日本の長期低成長の一因となったことは周知の通りである[6]。

(図表2)春闘賃上げ率の推移(%)

資料)厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」

これが大きく転換したのが昨年のことだった。昨年初の記者会見で岸田前首相が「物価上昇を上回る賃上げ」を要請すると、経済界の反応は驚くほど前向きだったのである(アベノミクスの時代に安倍元首相が賃上げを求めても、経済界の反応は冷淡だった)。その背後には、2つの大きな変化があったと考えられる。その一つは、企業の意識の変化であり、そこにはもちろん物価が上昇する中で賃金を上げないと従業員のモチベーションを維持できないという事情もあったが、同時に若年層の離職率の上昇を背景に、このままでは「優秀な社員を確保できない」という危機感が経営者の間に高まっていたことを指摘できる。この結果、昨年は3.60%、今年は5.33%とエコノミストらの事前の予想を大きく上回る賃上げが実現したのである(さらに来年の春闘に向けても、高めの賃上げが続きそうな気配である[7])。

さらに重要なのは、マクロ的な労働需給の変化であり、構造的な人手不足の時代がやって来たと考えられることである。実は、アベノミクスの時代の大きなサプライズは、団塊世代が65歳に達して労働供給が減ると思われていたのに、むしろ就業者数が大幅に増えたことだった(このため、当初デフレ脱却を主張していた安倍元首相は、後に「就業者数の増加こそアベノミクスの成果」と強調するようになった)。一方で、人手不足にもかかわらず賃金が上がらなかったのが大きなパズルだったが、東京大学の川口大司教授らの説明は「女性と高齢者の労働参加率が上昇して人手不足を補っているため」というものだった[8]。

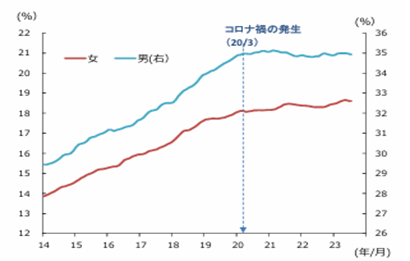

同時に川口教授は、「女性も高齢者も労働参加率の上昇には限界がある」として、数年後には「ルイスの転換点」がやって来ると予言していた[9]。コロナ・ショックで一時この言葉は忘れられていたが、コロナ禍が終わってみると、予想以上のスピードで人手不足が深刻化し、その背後で女性や高齢者の労働参加率上昇が大幅に減速していたのである(図表3)[10]。つまり、日本経済が「ルイスの転換点」に到達することで構造的な人手不足時代を迎え、賃金上昇→物価上昇というサイクルが始まったのである[11]。

(図表3)65歳以上の労働参加率の推移

出所)山田久「深刻化する人手不足とその打開策」、日本総研Viewpoint、2023年9月

円安基調の定着

さらに、長年「円高恐怖症」を患ってきた日本に円安基調が定着した影響も軽視できない。一昨年からの急激な円安進行には欧米、とくに米国の利上げに伴う内外金利差の拡大が大きく影響していることは言うまでもないが、日銀が7月にゼロ金利を解除し、FRBが9月に利下げを開始した後もなお円安傾向が続いていることを考えると(本稿執筆時点の円ドル相場は1ドル=150円台である)、円安基調を金利差だけで説明することはできない。既にこれまでのReviewでも述べたことだが[12]、基本的には日本の国際収支構造の変化を反映したものである。

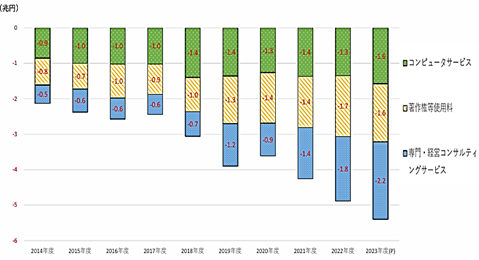

ただしその詳細は、既に神田前財務官の下で開催された研究会の報告書にまとめられているので[13]、以下では簡潔に記すことにしよう。まず第1に、日本はかつて貿易黒字大国だったが、今では貿易赤字が普通になった。エレクトロニクスが輸入超になっただけでなく、現在の輸出の大黒柱=自動車についても、EV化の遅れが懸念されている。第2に、サービス収支についてはインバウンド復活による大幅改善が期待されていたが、デジタル関連の赤字拡大の結果(図表4)、目立った改善には至らなかった。AIの利用拡大等に伴って、「デジタル赤字」[14]は今後も拡大する可能性が高い。第3に、所得収支の増加で経常黒字は続いているが、海外現地法人の収益は日本に還流しないため、為替相場には影響しにくい、といった事情である。なお、ごく最近はNISAの資金の多くが海外投信に向かっていることもあり、日本に根強いと言われていたホームカントリー・バイアスも弱まりつつあるのかも知れない[15]。

(図表4)「デジタル赤字」の推移

出所)財務省「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会報告書、2024年7月

企業の円高恐怖症は、これまでの高収益時にボーナスは増やしてもベースアップは避けるという行動をもたらしてきた。また円高恐怖症は日銀にもあって、とくに米国の利下げ時には利上げに慎重になる傾向があった。ベースアップの復活や米国利下げ下での日本の利上げには、近年の円安基調が明らかに影響している。

このように考えてみると、日本でもついに物価が上がり始めた背景には、1つの歴史的偶然(コロナ後の世界インフレ)と2つの構造的変化(人手不足時代の到来と円安基調の定着)が影響しているという事実が分かる。

[1] 日本経済研究センターがまとめたESPフォーキャスト調査(10月分)によると、民間エコノミストの消費者物価(除く生鮮食品)の前年比の予想の平均値は、2023年度+2.8%(実績)の後、2024年度+2.45%、2025年度+1.87%となっている。

[2] 例えば、昨年12月の2%物価が実現しつつある理由 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所を参照。

[3] 例えば、渡辺努『物価とは何か』、講談社選書メチエ(2022年1月)を参照。

[4] 図表1にみるように、コロナ前の2018年頃は価格変化率ゼロの箇所に多くの品目が集中していたのに対し、2023年末には価格変化の分散が大きく広がったことが分かる。なお、これを財とサービスに分けてみると、サービスではなお価格変化率ゼロの品目が多いようにみえるが、これは公共サービスの価格がほとんど変化していないことの反映であることが分かっている。

[5] 労働組合は組合員(ほとんどが正社員)の雇用の安定を条件にゼロ・ベアを受け入れた。企業側は、非正規雇用を増やすことでさらなる賃金圧縮に努めた。

[6] 東京都立大学の脇田成教授は、賃金の圧縮と個人消費の低迷(裏側から言えば企業貯蓄の増加)こそが日本経済長期低迷の主因だと主張している。同教授の新著『日本経済の故障箇所』、日本評論社(2024年6月)を参照。

ただし、日本企業は賃金を圧縮しただけでなく、設備投資やヒトへの投資も削減した。これは、生産性の低下を通じて供給サイドから低成長をもたらすこととなった。

[7] 連合は、来年の春闘における賃上げ要求を今年と同じ5%以上としたうえ、賃金格差是正を掲げて中小企業については6%以上を求めることとした。また、新浪経済同友会代表幹事は9月のインタビューで自社(サントリーHD)について、「来年の春闘では3年連続で+7%の賃上げを目指す」と発言している。

[8] 玄田有史(編)『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』、慶應義塾大学出版会(2017年4月)の第7章、川口大司・原ひろみ「人手不足と賃金停滞は経済理論で説明できる」を参照。

[9] 「ルイスの転換点」というのは元々開発経済学の概念であり、ノーベル経済学賞受賞者でもあるイギリスの経済学者アーサー・ルイスが唱えたもの。都市部で工業化が進んでも農村部に余剰労働力が存在する限り、賃金は上昇しない。しかし、農村の余剰労働力が枯渇すると賃金が上昇を始めるというもので、この転換点が「ルイスの転換点」と呼ばれている。川口教授は、「女性や高齢者の労働参加率が上限に達すると、賃金上昇が始まる」という意味で、「ルイスの転換点」という言葉を使ったのである。

[10] 図表3にみるように、高齢者の労働参加率上昇はほぼストップしているが、女性の労働参加率はまだ上昇を続けている。しかし女性についても、1人当たりの労働時間が短縮化しているため、総労働時間でみた労働供給の増加はストップしている。女性の労働時間短縮については「年収の壁」が影響しているとみられるが、労働時間は男性でも短縮化しており、そこには残業時間規制を含む「働き方改革」が影響している可能性が高い。

[11] リクルートワークス研究所の坂本貴志氏は新著『ほんとうの日本経済』、講談社現代新書(2024年10月)で、人口減少、労働供給減少の影響を強調して、今後は賃金・物価が継続的に上昇すると主張している。

[12] 円安が止まらない理由 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所を参照。

[13] 財務省「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会報告書、2024年7月。このほか、みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト唐鎌大輔氏の著書『弱い円の正体』、日経プレミアシリーズ(2024年7月)をも参照。

[14] 「デジタル赤字」はごく最近使われるようになった言葉だが、「その他サービス収支」のうち、①コンピュータ・サービス、②著作権等使用料、③専門・経営コンサルティング・サービスの3項目の合計を指す。この赤字幅は、2023年度で5兆円強に達している。

[15] 日本人が円建て資産を好むというホームカントリー・バイアスは、財政赤字が拡大しても日本国債が値下がりしにくい要因の一つとされてきた。