R-2024-132

「未来の水ビジョン」プログラムの第1期(2021年10月〜2024年3月)では、私たちの豊かで安全、健康で文化的な暮らしを支える有形無形の社会共通基盤システムを「みんなのインフラ」という意味で「みんフラ」と名付け、特に水をマネジメントする社会の仕組み全体を「水みんフラ」と呼び、社会全体で支えていこうという提言を行なった。

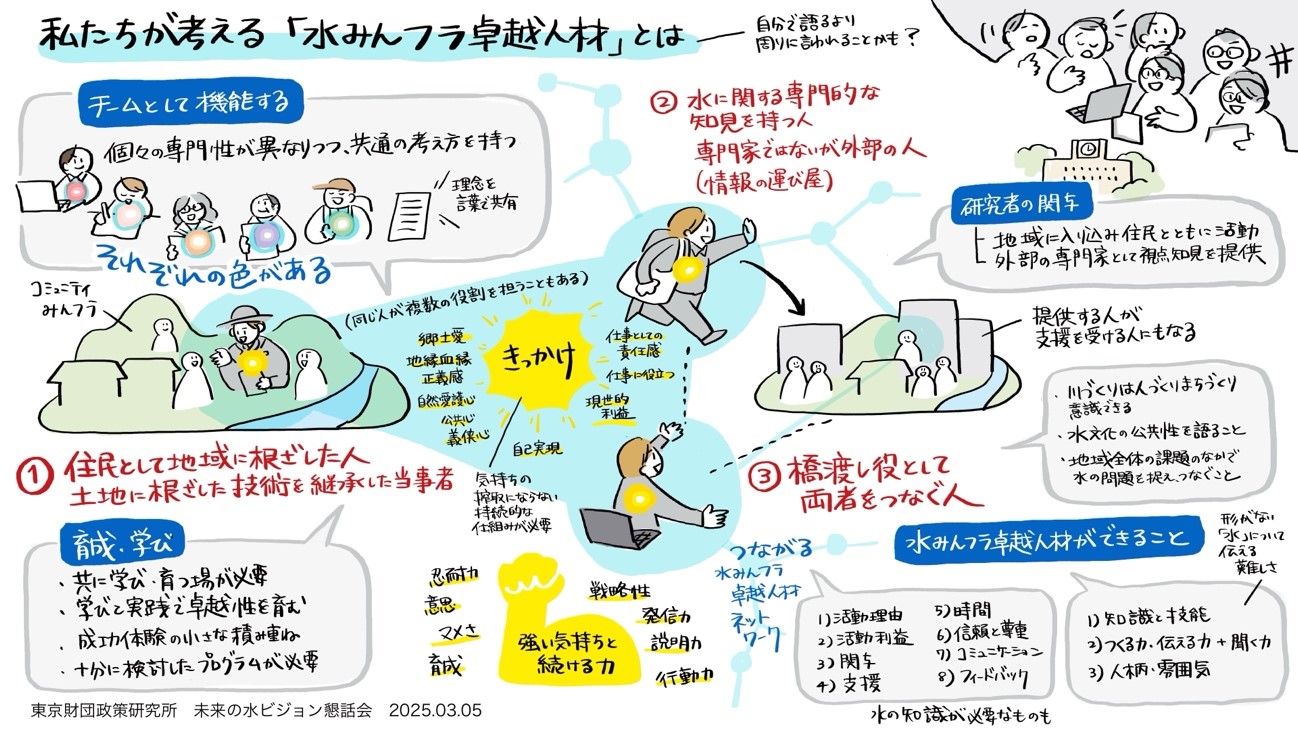

第2期(2024年4月〜2025年3月)では、「水みんフラ」を支える人材について議論を深めてきた(これまでの議論内容)。未来の水ビジョン懇話会最終回では、メンバーが水みんフラ卓越人材の育成に必要なことを述べ、議論を重ねた。

(2025年3月5日 東京大学会議室・オンライン ハイブリット開催)

イラストレポート 関美穂子(アラワス)

イラストレポート 関美穂子(アラワス)

沖:これまで私たちは、「水みんフラ」を支える人材について議論を重ねてきた。総合知を個人が持つべきか、それとも専門性の異なる複数人がチームとして機能し、持続可能な役割分担を図るべきか。

また、水の持続可能性だけでなく、教育など水以外の要素と組み合わせることで、地域全体の活性化につながり、最終的には日本全体の生き生きとした地域づくりに貢献できるのではないかと考える。

こうした活動を進めるうえで、地域の核となる人材は不可欠だ。どのような人材が必要か、その人材を地域で育成するためにはどのようなアプローチが求められるかを議論したい。

学びの場、実践の場、交流の場が必要

田中:水みんフラ卓越人材は、最初から存在するわけではない。学び合いながら成長していくことが重要であり、共に学び、育つ場が必要である。

たとえば、熊本の高校生たちは、地域の水文化を学び、世界に発信する活動を行っている。伝統を守るだけでなく、次世代へつなげる取り組みだ。

彼らは「持続可能(sustainable)」とは何かを考え、「変わらないために変わり続ける」という視点で活動している。この考え方は「不易流行」――すなわち「変わらないもの」と「変わっていくもの」の両方が大切であるという価値観に通じる。

高校生たちは、熊本の水文化の中で「守るべきもの」と「時代に合わせてアップデートすべきもの」を自分たちなりに表現している。

また、水みんフラ卓越人材は、水文化の公共性を語る存在でもある。熊本弁の「かたる」には、「話す」だけでなく「仲間になる」という意味合いも含む。地域のつながりの中で生まれる公共性を大切にすることが、日本の水文化においても重要なのではないか。

水の公共性を考えるとき、単なるインフラとしての水管理ではなく、「水文化の公共性」を語ることが、これからの時代に求められているのではないか。

水みんフラ卓越人材は、自ら「水の卓越人材だ」と名乗ることは少ない。しかし、周囲からそのように認められることで、その価値が広まり、より多くの人々が水文化に関心を持つきっかけになるだろう。

坂本:水みんフラ卓越人材の育成には、学びと実践の場が不可欠だ。たとえば、川との関わりを通じた経験が卓越性を育む。川の空間に「生かされている」と感じる体験、自ら「川に貢献している」と実感する体験、この双方を意識する。川を利用し恩恵を受けるとともに、自分の知識や技術を活かして川の環境を整える経験など積むことで成長のサイクルが生まれる。

中村:水みんフラ卓越人材・チームの交流の場も必要だ。地域の人々が持つ知識や技術には経済的価値があり、それを仕事として活かせる場面がある。それに気づくには、自分たちの知識や技術を相対化し、体系化できる水みんフラ卓越人材・チームの交流の場(プラットフォーム)の構築が求められる。地域の取り組みや課題を共有できる場があれば、自分たちの知見が整理され、他地域への貢献や経済的な価値の創出につながる。このように持続可能な活動を展開できる仕組みを整えるべきだ。

水みんフラ卓越人材チームとメンバーの役割

笹川:水みんフラ卓越人材がチームとして機能するには、多様なメンバーが理念を言葉で共有することが不可欠だ。それが活動を長く続けること、仲間を増やすことにつながる。

チームのメンバーの関わり方には濃淡があるが、主に3つの役割がある。

①住民として地域に根ざした人

②水に関する専門的な知見を持つ人

③橋渡し役として両者をつなぐ人

これらの役割は固定的ではなく、同じ人物が複数の役割を担うこともある。自分の立ち位置を意識してつなぎ、行き来する存在が、水みんフラを支えるには重要だろう。

政府には「水循環アドバイザー制度」があり、水に関するさまざまな分野の専門家が関わっている。この制度にコンシェルジュ的な役割を担う人が加わり、地域のコンセプトと専門的な知見を適切に結びつけることができれば、水みんフラ卓越人材チームを形成するための基盤が整う。我々のプログラムにおいても、水みんフラ卓越人材に関する情報がわかりやすく発信されるようになると、プログラムの趣旨に賛同する人々が増え、結果として人材の成長を支える基盤が築かれる。その一端を「水みんフラを考えるヒント集」が担うだろう。

小熊:山間集落へ小規模水供給施設を普及する活動を通じ、我事として課題に取り組む地域の人が重要と感じていたが、さまざまな事例を見聞きするうち、当事者以外の人のほうがうまく機能するケースがあると考えるようになった。

また、研究者や専門家でなくても、複数の集落を行き来しながら知見を伝え、類似課題の解決策を共有する「情報の運び屋」のような存在が重要だろう。親しみやすいキャラクターで、外部の視点を活かす。複数のコミュニティを行き来しながら情報を共有し、地域の課題解決を支える存在が、現在の社会に必要とされている。

さらに言えば、地域の困りごとは水の問題に限らない。さまざまな困りごとに対応できる「何でも相談屋」のような存在が求められる。地域全体の課題のなかで水の問題を捉え、それらをつなぐ人材が重要だ。

田中:当事者以外のほうが適している場合もあるというお話だが、一方で、インフラはコミュニティや人と一体と考えるのがよい場面もある。その場合、土地に根ざした技術を継承する当事者の存在、当事者しか語り得ないことの言語化が有効なケースもあるだろう。

笹川:当事者であるなし、研究者であるなし、といった立ち位置は確かにあるが、立ち位置は固定されたものではなく、状況に応じて変化する。専門家が常に専門家として活躍するわけではなく、地域住民の立場で活動する場面、地域の人と専門家をつなぐ場面などがある。場面場面で役割は変わる。

村上:チームとしての俯瞰性を確保するためには、多様性と共通性の両方を兼ね備えることが重要だ。メンバー個々の専門性や得意分野が異なりつつも、共通の言語や考え方を持つことで、チーム全体の連携が強化される。

また、研究者が水みんフラ卓越人材チームに関与する場合、2つのパターンがあるだろう。1つは、地域に入り住民とともに活動する。もう1つは、外部の専門家として、必要な視点や知見を地域に提供する。チームが俯瞰性を獲得する際、研究者が提供する専門的な視点が必要になる場面もあるだろう。

水みんフラ卓越人材がもつ能力と育む方法

沖:水みんフラ卓越人材・チームにはきっかけ、強い気持ちと続ける力が重要だ。

きっかけは人によって異なるが、郷土愛、地縁血縁、正義感や自然愛護心、公共心、義侠心などのほかに、与えられた仕事を成し遂げるという責任感、仕事として役立つ、利益につながる、自己実現したいという思いなどもあるだろう。

活動で結果を出すには、強い気持ちと続ける力が大切だ。批判を受けてもくじけない忍耐力、目的達成に向けた戦略性、失敗しても再度挑戦する気持ち、行動力を持つ、骨惜しみをしないマメさ、活動の意義を伝える発信力・説明力、育成の視点などが必要になる。

こうした資質は実践で鍛えられる。小さな成功体験の積み重ねが重要だ。経験を通じて自信がつき、行動が当たり前になっていく。

坂本:場数を踏むことも大切だ。繰り返し関わるうちに、次第に気になる点が増え、視点が変わっていく。また、小さな成功体験が積み重なることで成長につながるが、それが成功なのか失敗なのかはすぐには分からない。大切なのは、経験を重ねる中で学びを得ることであり、そのプロセス自体が成長につながる。

笹川:情熱を持つことは重要だが、熱くなりすぎると周囲が見えなくなり、物事を円滑に進めるのが難しくなる場合がある。そのため、情熱と冷静さのバランスを意識することが大切だ。自分の立ち位置はどこか、何が不足しているか、やり過ぎていないかなどと考える。こうした視点を持つためには「目指すもの」を共有していることが不可欠。共通の目的があるからこそ、適切なバランスを保ち、持続可能な活動ができる。

中村:私が知る多くの水みんフラ卓越人材は、地域が好き、川が好き、動植物が好きなどの気持ちを原動力としている。好きをベースに地域を支える人材が育つことは重要だ。ただし、気持ちの搾取にならないよう、前述した持続可能な仕組みが必要だと考える。

吉冨:小さな自然再生や、河川をフィールドとした環境教育の実践の場面で、中心となっている水みんフラ卓越人材の特徴を整理すると、以下の3つの要素が重要と考える。

1)知識と技能

・専門的知識があり、川の見方やポイントを理解する

・特定の地域に長く関わり、現場経験が豊富

・過去の状況、将来展望について話せる

・機器・道具、教材を準備・活用できる

・人脈や組織のネットワークをもち活動体制を構築できる

2)つくる力・伝える力

・表現力がある(言葉だけでなく絵や映像などの視覚表現が得意)

・発信力がある、情報が広く伝わる機会をうまく使う

・地域の魅力をつくりだし、アピールできる

3)人柄・雰囲気

・聞いている人を話にひき込み、面白そうに話す

・面倒見がよい、あまり否定しない

・内輪で固まらず、新しく参加する人にも声をかける

・地域への愛着を持っている

このような特徴を持つ複数の人々がチームとして機能することで、水みんフラ卓越人材が生まれ、地域に貢献することができる。

村上:聞く力を加えてほしい。つくる力、伝える力、聞く力が一体だと思う。

橋本:水みんフラ卓越人材は多様なタイプがあり、チームやネットワークを通じて育まれていることが、これまでのヒアリングからわかった。そこで人材が育成されていく場面で重要な要素を8つの視点に整理した。

1)活動理由:活動を始める理由や根拠を理解し、目的意識を明確にする。

2)活動利益:具体的な利益を実感すると、意欲が高まる。

3)関与:主体的に関わることで、肯定的に活動できる。

4)支援:地域の水事情を学び、専門家のトレーニングを受けることで基盤を強化する。

5)時間:活動を通じて多くを学び、成長するには一定の時間が必要。

6)信頼と尊重:互いに信頼し、尊重されると、活動の継続性と充実度が向上する。

7)コミュニケーション:定期的に内部、外部の専門家・組織と対話して活動の停滞を防ぐ。

8)フィードバック:活動の成果を振り返り、活動内容を調整する。継続的な改善が可能になる。

これらの要素は、提供する側と受け取る側の相互作用の中で形成される。提供する人が、別の場面では支援を受ける立場になることもある。

村上:さらに水みんフラ卓越人材を計画的に育成するならば、プログラムが不可欠だろう。参加者、研修内容、参加者のインセンティブ(仕事としての位置づけ)、育成効果の測定方法などを十分検討した綿密なプログラムが求められる。

中村:自治体の職員など業務として水みんフラに携わる人がいる。そのような人々を支援するにはプログラムが必要だ。

橋本:ヒアリングを行った水みんフラ卓越人材のケースでは、活動を継続しながら活動内容や育成プログラムを洗練させていた。プログラムを準備する際の参考になるだろう。

まとめ

沖:議論を通じて、水みんフラ卓越人材の多様性や可能性、育成のアプローチについて考えを深める機会となった。こうした対話を通じて、水みんフラ卓越人材のあり方やその育成に向けた方向性がより明確になっていくと考える。

水みんフラ卓越人材に興味を持った方は、ぜひ「水みんフラを考えるヒント」も参考にしてほしい。

最後に、本活動にご協力いただいた多くの方々、支えていただいた東京財団政策研究所に心より感謝申し上げる。

「未来の水ビジョン」懇話会について

「未来の水ビジョン」懇話会を結成し、次世代に対する責務として、水と地方創成、水と持続可能な開発といった広い文脈から懸念される課題を明らかにしたうえで、それらの課題の解決への道筋を示した「未来の水ビジョン」を提示し、それを広く世の中で共有してきた。

第1期(2022年4月〜2024年3月)では、私たちの豊かで安全、健康で文化的な暮らしを支える有形無形の社会共通基盤システムを「みんなのインフラ」という意味で「みんフラ」と名付け、特に水をマネジメントする社会の仕組み全体を「水みんフラ」と呼び、社会全体で支えていこうという提言を行なった。

第2期(2024年4月〜2025年3月)では、「水みんフラ」を支える人材について議論する。地域に合った「水みんフラ」の再構築による、持続可能な維持管理、突発的な事故や災害への対応体制の整備が急務で、それには「水みんフラ」に関する総合知を習得した卓越人材(水みんフラ卓越人材)が不可欠だろう。日本各地を見回すと、コミュニティでの水道の維持管理や、市民普請でグリーンインフラを整備するケースで、そうした卓越人材が地域社会を先導する場合が多い。こうした水みんフラ卓越人材がどのように育成され、彼らを中心とした組織がどのように生まれ、ノウハウがどのように共有されているかを議論していく。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)