R-2024-134

水みんフラを考えるヒント集

「未来の水ビジョン」研究プログラムでは、第1期(2021年10月〜2024年3月)に、日本の水をめぐる実態の現状分析を行い、水を通じた持続可能な地域の構築に向けた政策提言を行い、第2期(2024年4月〜2025年3月)では、水に関する社会共通基盤(水みんフラ)を支える卓越人材の体系的な育成についての研究を行ってきた。

この3年半の研究プログラムを通して、今後、水みんフラを支える卓越人材を各地で育成していくためには、各地の水に関わる人、水に関心がある人に、もっと水のことを知ってもらい、水を通じた持続可能な地域の実現のために行動してもらうことが必要であることを再認識した。

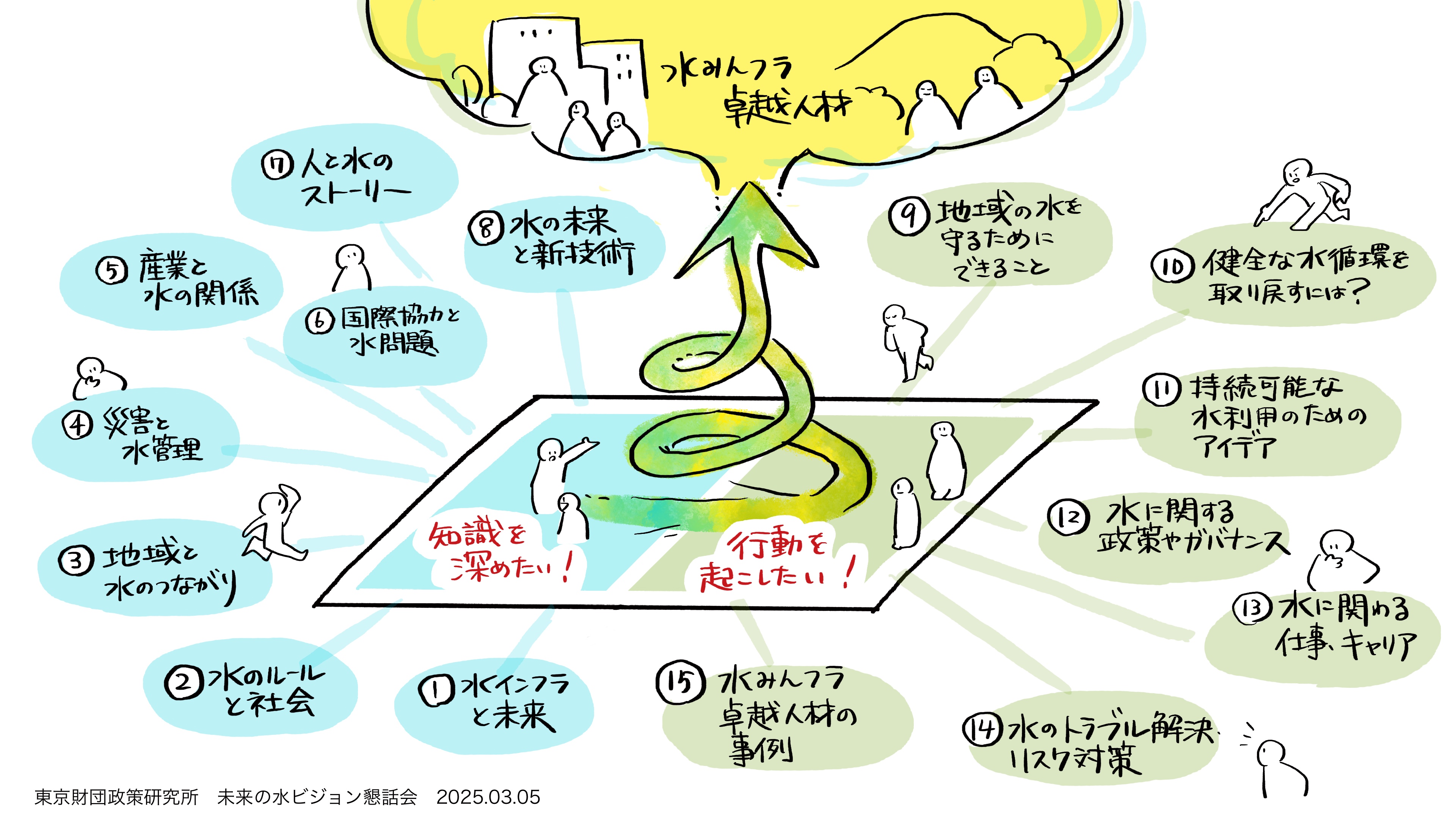

よって、本研究プログラムのこれまでの成果であるReview記事を、「知識を深めたい!」「行動を起こしたい!」の二つに分け、さらにそれらを15のトピックに分類してヒント集として整理した。その際には、疑問や関心に基づくアクセスのしやすさを優先し、複数のトピックにまたがる記事は重複して紹介している。また話題提供とインタビューについては話者の氏名を表記し、プログラム全体での成果発信についてはタイトルのみを紹介することとした。肩書は2025年4月1日現在のものであり、元の記事と異なる場合がある点をご了承いただきたい。

このヒント集が、各地の水みんフラを支える多様な方々の役に立つことを期待する。

図1 水みんフラを考えるヒント集のイラストレポート (関美穂子(アラワス)作)

図2 水みんフラを考えるヒント集の構成

知識を深めたい!

1️.水インフラと未来

- 水インフラ改革のキーワード1「管路更新と有収率」

- 水インフラ改革のキーワード2「未来人としての意思決定」

- 水道の現在地3「AI?ヒト?将来の水道の担い手を考える」

- 「『喜ぶ人の顔が見たい!』分散型水処理で水に困らないコミュニティをめざす」小熊久美子(東京大学)

2️.水のルールと社会

- 水道の現在地 2「水道料金はどのように決まるのか。なぜ水道料金は上がるのか」

- 水インフラ改革のキーワード2「未来人としての意思決定」

- 水インフラ改革のキーワード3「中核都市の役割と地域ごとの標準づくり」

- 「料金格差は問題か?−水道をめぐる平等性と公共性−」橋本淳司(水ジャーナリスト)

- 下水道の現在地「下水道事業が自治体経営を窮地に追い込む」

- 「リスク学における社会実装とその実践」村上道夫(大阪大学)

- 「安全の拠りどころはどう決まる?〜みずからリスクを考える」村上道夫(大阪大学)

- 「古くて新しい上下流問題-流域治水から市民の受益と負担を考える-」中村晋一郎(名古屋大学)

- 「近年の土地制度の見直しについて―『適正な利用・管理』に向けた動きと課題―」吉原祥子(東京財団)

3️.地域と水のつながり

- 「地域の水循環を支える土地改良区の現状」武山絵美(京都大学)

- 「農地は誰のもの? 社会で共有したい農地のさまざまな機能と水との関係」武山絵美(京都大学)

- 「良好な農村風景を未来に残すことと水の関係」真田純子(東京工業大学)

- 「小規模自治体の上下水道と農林地の維持管理:天龍村から学ぶこと」

- 「川づくりは人づくり、まちづくり」坂本貴啓(金沢大学)

- 「川は水みんフラ人材育成の場」吉冨友恭(東京学芸大学)

- 「熊本の水文化を世界に伝える」田中尚人(熊本大学)

- 「都市の雨水管理と市民活動の未来」笹川みちる(雨水市民の会)

4️.災害と水管理

- 水道の現在地 1「進まない耐震化・老朽化対策」

- 「小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

- 「河川行政の未来ビジョン」黒川純一良(日本河川協会)

- 「古くて新しい上下流問題-流域治水から市民の受益と負担を考える-」中村晋一郎(名古屋大学)

- 「水をゆっくり流すことをネイチャーポジティブのスタンダードに」西廣淳 (国立環境研究所)

- 「都市の雨水管理と市民活動の未来」笹川みちる(雨水市民の会)

- 「リスク学における社会実装とその実践」村上道夫(大阪大学)

5️.産業と水の関係

- 「持続可能な水マネジメント−変化する未来の社会と気候の下で−」沖大幹(東京大学)

- 「水と産業〜持続可能な水利用に向けて〜」本郷尚(三井物産戦略研究所)

- 「小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

- 「地域の水循環を支える土地改良区の現状」武山絵美(京都大学)

- 「良好な農村風景を未来に残すことと水の関係」真田純子(東京工業大学)

- 「水をゆっくり流すことをネイチャーポジティブのスタンダードに」西廣淳 (国立環境研究所)

6️.国際協力と水問題

- 「持続可能な水マネジメント−変化する未来の社会と気候の下で−」沖大幹(東京大学)

- 「土木工学から始まり、国際協力の現場で目の前の現実を動かしていく」坂本麻衣子(東京大学)

- 「途上国の水問題:南アジアの地下水ヒ素汚染」坂本麻衣子(東京大学)

- 小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

7️.人と水のストーリー

- 「国土に働きかけ、人と人の協力で生活を支える〜国家公務員として水に関わる魅力」黒川純一良 (日本河川協会)

- 「小さなつながりを観察し、世界を理解する目を養う」武山絵美(京都大学)

- 「土木工学から始まり、国際協力の現場で目の前の現実を動かしていく」坂本麻衣子(東京大学)

- 「安全の拠りどころはどう決まる?〜みずからリスクを考える」村上道夫(大阪大学)

- 「『喜ぶ人の顔が見たい!』分散型水処理で水に困らないコミュニティをめざす」小熊久美子(東京大学)

8️.水の未来と新技術

- 水道の現在地3「AI?ヒト?将来の水道の担い手を考える」

- 「分散型の水供給が鍵を握る未来」小熊久美子(東京大学)

- 「集落水道の事例から考える水みんフラ人材」小熊久美子(東京大学)

- 「『喜ぶ人の顔が見たい!』分散型水処理で水に困らないコミュニティをめざす」小熊久美子(東京大学)

- 「小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

行動を起こしたい!

9️.地域の水を守るためにできること

- 水インフラ改革のキーワード2「未来人としての意思決定」

- 水インフラ改革のキーワード3「中核都市の役割と地域ごとの標準づくり」

- 「小規模自治体の上下水道と農林地の維持管理:天龍村から学ぶこと」

- 「集落水道の事例から考える水みんフラ人材」小熊久美子(東京大学)

- 「熊本の水文化を世界に伝える」田中尚人(熊本大学)

- 「農地は誰のもの?社会で共有したい農地のさまざまな機能と水との関係」武山絵美(京都大学)

- 「良好な農村風景を未来に残すことと水の関係」真田純子(東京工業大学)

- 「川づくりは人づくり、まちづくり」坂本貴啓(金沢大学)

- 「川は水みんフラ人材育成の場」吉冨友恭(東京学芸大学)

- 「水をゆっくり流すことをネイチャーポジティブのスタンダードに」西廣淳 (国立環境研究所)

10.健全な水循環を取り戻すには?

- 「社会で共有したい地下水の課題とはなんだろう」徳永朋祥(東京大学)

- 「持続可能な水マネジメント−変化する未来の社会と気候の下で−」沖大幹(東京大学)

- 「途上国の水問題:南アジアの地下水ヒ素汚染」坂本麻衣子(東京大学)

- 「農地は誰のもの?社会で共有したい農地のさまざまな機能と水との関係」武山絵美(京都大学)

- 「地域の水循環を支える土地改良区の現状」武山絵美(京都大学)

- 「河川行政の未来ビジョン」黒川純一良(日本河川協会)

- 「都市の雨水管理と市民活動の未来」笹川みちる(雨水市民の会)

- 「水をゆっくり流すことをネイチャーポジティブのスタンダードに」西廣淳(国立環境研究所)

11.持続可能な水利用のためのアイデア

- 「持続可能な水マネジメント−変化する未来の社会と気候の下で−」沖大幹(東京大学)

- 「水と産業〜持続可能な水利用に向けて〜」本郷尚(三井物産戦略研究所)

- 「社会で共有したい地下水の課題とはなんだろう」徳永朋祥(東京大学)

- 「分散型の水供給が鍵を握る未来」小熊久美子(東京大学)

- 「小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

12.水に関する政策やガバナンス

- 水道の現在地 2「水道料金はどのように決まるのか。なぜ水道料金は上がるのか」

- 水道の現在地3「AI?ヒト?将来の水道の担い手を考える」

- 下水道の現在地「下水道事業が自治体経営を窮地に追い込む」

- 水インフラ改革のキーワード1「管路更新と有収率」

- 水インフラ改革のキーワード2「未来人としての意思決定」

- 水インフラ改革のキーワード3「中核都市の役割と地域ごとの標準づくり」

- 「料金格差は問題か?−水道をめぐる平等性と公共性−」橋本淳司(水ジャーナリスト)

- 「小規模自治体の上下水道と農林地の維持管理:天龍村から学ぶこと」

- 「近年の土地制度の見直しについて―『適正な利用・管理』に向けた動きと課題―」 吉原祥子(東京財団)

- 「河川行政の未来ビジョン」黒川純一良(日本河川協会)

- 「古くて新しい上下流問題-流域治水から市民の受益と負担を考える-」中村晋一郎(名古屋大学)

1️3.水に関わる仕事・キャリア

- 「土木工学から始まり、国際協力の現場で目の前の現実を動かしていく」坂本麻衣子(東京大学)

- 「小規模分散型水循環システムで、世界の水危機を解消する」前田瑶介(WOTA)

- 「地域の水循環を支える土地改良区の現状」武山絵美(京都大学)

- 「水みんフラ維持構築のための人材育成とは」村上道夫(大阪大学)

- 「水と産業〜持続可能な水利用に向けて〜」本郷尚(三井物産戦略研究所)

- 「国土に働きかけ、人と人の協力で生活を支える〜国家公務員として水に関わる魅力」黒川純一良 (日本河川協会)

1️4.水のトラブル解決・リスク対策

- 水道の現在地 1「進まない耐震化・老朽化対策」

- 「リスク学における社会実装とその実践」村上道夫(大阪大学)

- 「安全の拠りどころはどう決まる?〜みずからリスクを考える」村上道夫(大阪大学)

- 「集落水道の事例から考える水みんフラ人材」小熊久美子(東京大学)

- 「近年の土地制度の見直しについて―『適正な利用・管理』に向けた動きと課題―」吉原祥子(東京財団)

15.水みんフラ卓越人材の事例

- 菊池明敏さん(総務省経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー/元岩手中部水道企業団局長) 水みんフラ卓越人材を探せ

- 吉岡律司さん(岩手県矢巾町政策推進監)水みんフラ卓越人材を探せ

- 佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター専門研究員) 水みんフラ卓越人材を探せ

- 渡辺豊博さん(NPO法人グラウンドワーク三島 専務理事)水みんフラ卓越人材を探せ

- 大熊孝さん(NPO法人新潟水辺の会顧問・前代表世話人、新潟大学名誉教授) 水みんフラ卓越人材を探せ

- 「川づくりは人づくり、まちづくり」坂本貴啓(金沢大学)

- 「川は水みんフラ人材育成の場」吉冨友恭(東京学芸大学)

- 「雨水市民の会の事例から考える水みんフラ卓越人材の育成」笹川みちる(雨水市民の会)

「未来の水ビジョン」懇話会について

「未来の水ビジョン」懇話会を結成し、次世代に対する責務として、水と地方創成、水と持続可能な開発といった広い文脈から懸念される課題を明らかにしたうえで、それらの課題の解決への道筋を示した「未来の水ビジョン」を提示し、それを広く世の中で共有してきた。

第1期(2022年4月〜2024年3月)では、私たちの豊かで安全、健康で文化的な暮らしを支える有形無形の社会共通基盤システムを「みんなのインフラ」という意味で「みんフラ」と名付け、特に水をマネジメントする社会の仕組み全体を「水みんフラ」と呼び、社会全体で支えていこうという提言を行なった。

第2期(2024年4月〜2025年3月)では、「水みんフラ」を支える人材について議論する。地域に合った「水みんフラ」の再構築による、持続可能な維持管理、突発的な事故や災害への対応体制の整備が急務で、それには「水みんフラ」に関する総合知を習得した卓越人材(水みんフラ卓越人材)が不可欠だろう。日本各地を見回すと、コミュニティでの水道の維持管理や、市民普請でグリーンインフラを整備するケースで、そうした卓越人材が地域社会を先導する場合が多い。こうした水みんフラ卓越人材がどのように育成され、彼らを中心とした組織がどのように生まれ、ノウハウがどのように共有されているかを議論していく。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)