R-2024-131

第7回は、東京の雨水活用の市民活動の取り組みを通じて、水みんフラ卓越人材の育成について議論を行う。(2024年11月29日 東京財団政策研究所にてハイブリッド開催)

| 1.水みんフラとしての雨水の活動 2.活動を始めるきっかけ 3.活動を通して苦労したこと、やりがい 4.活動の継続に必要なこと ・議論 さらなる課題探求 |

Keynote Speech(概要)

笹川みちるさん(東京財団政策研究所主席研究員/NPO法人雨水市民の会)

1.水みんフラとしての雨水の活動

私が所属している「雨水市民の会」は活動を始めて30年ぐらいになります。東京都の東部、ゼロメートル地帯に位置する墨田区を拠点に活動をしています。1995年に立ち上げ、「流せば洪水、貯めれば資源」をモットーに都市型洪水に対して市民でできること、雨水を生かすことを考えよう、というような視点から活動を進めています。色々と波がありながらも、今年2025年で30年の節目を迎えます(詳しくは、「未来の水ビジョン」懇話会7「都市の雨水管理と市民活動の未来」を参照)。今回はこの30年の取り組みをふり返りながら、水みんフラを支える卓越人材の体系的育成について考えていきたいと思います。

雨水市民の会がやっている活動が水みんフラの一部かというと自信はありません。少なくとも、活動を始めた当初は、インフラの一部になるというような大きな構想はありませんでした。ただし、目標としてきたことは、当時実際に被害に直面していた都市型洪水を抑制しようということで、市民の小規模な取り組みでインフラを補完する効果を目指していくことを掲げていました。

現在、流域治水において様々なステークホルダーが主体となって治水を行っていくという政策の転換があり、技術や制度も進展してきた中で、雨水の活動も水みんフラとなり得る動きに向かっているのではないかと思います。

2.活動を始めるきっかけ

今回ご紹介するのは雨水市民の会の立ち上げ時のキーパーソンだった村瀬誠さん(元墨田区職員・株式会社天水研究所)と、そして、もう一人のキーパーソンとして外に向けて雨水市民の会の立場で発信していることもあり、私自身になります。

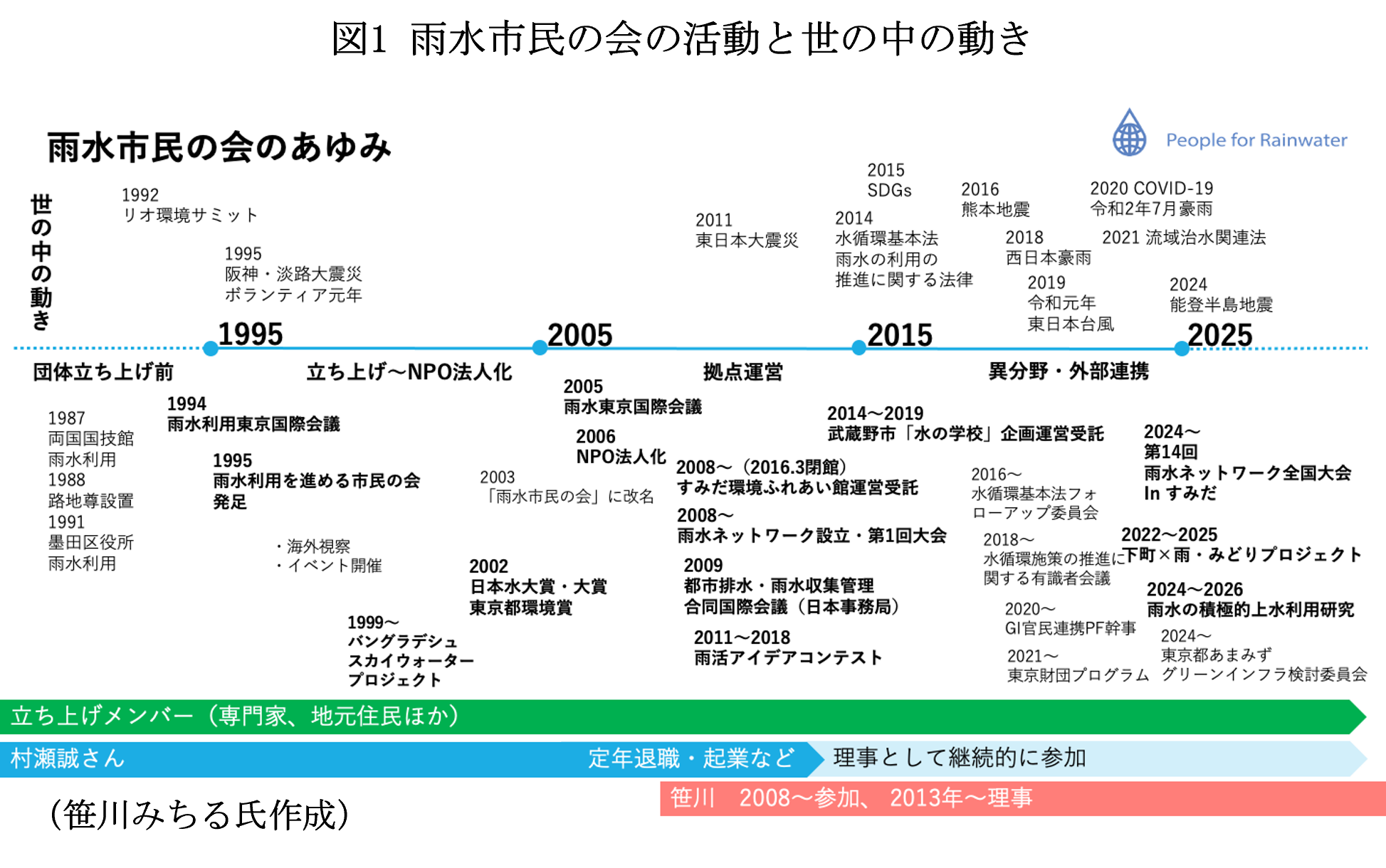

1995年から2025年の約30年の間の、災害や法律の制定などの世の中の動きと、私たちの活動の様子を眺めてみると(図1)、それらがうまく噛み合っていたり、世の中の動きから影響を受けて活動が変わってきたりしていると改めて思いました。

村瀬さんは団体の立ち上げに関わってこられたのですが、それ以外の立ち上げメンバーとしては、専門家や地元住民などが加わっており、当初から関わっている方が現在も多く活動を続けています。私自身はちょうど立ち上げからみて中間くらいの2008年から雨水市民の会の活動に参加するようになりました。

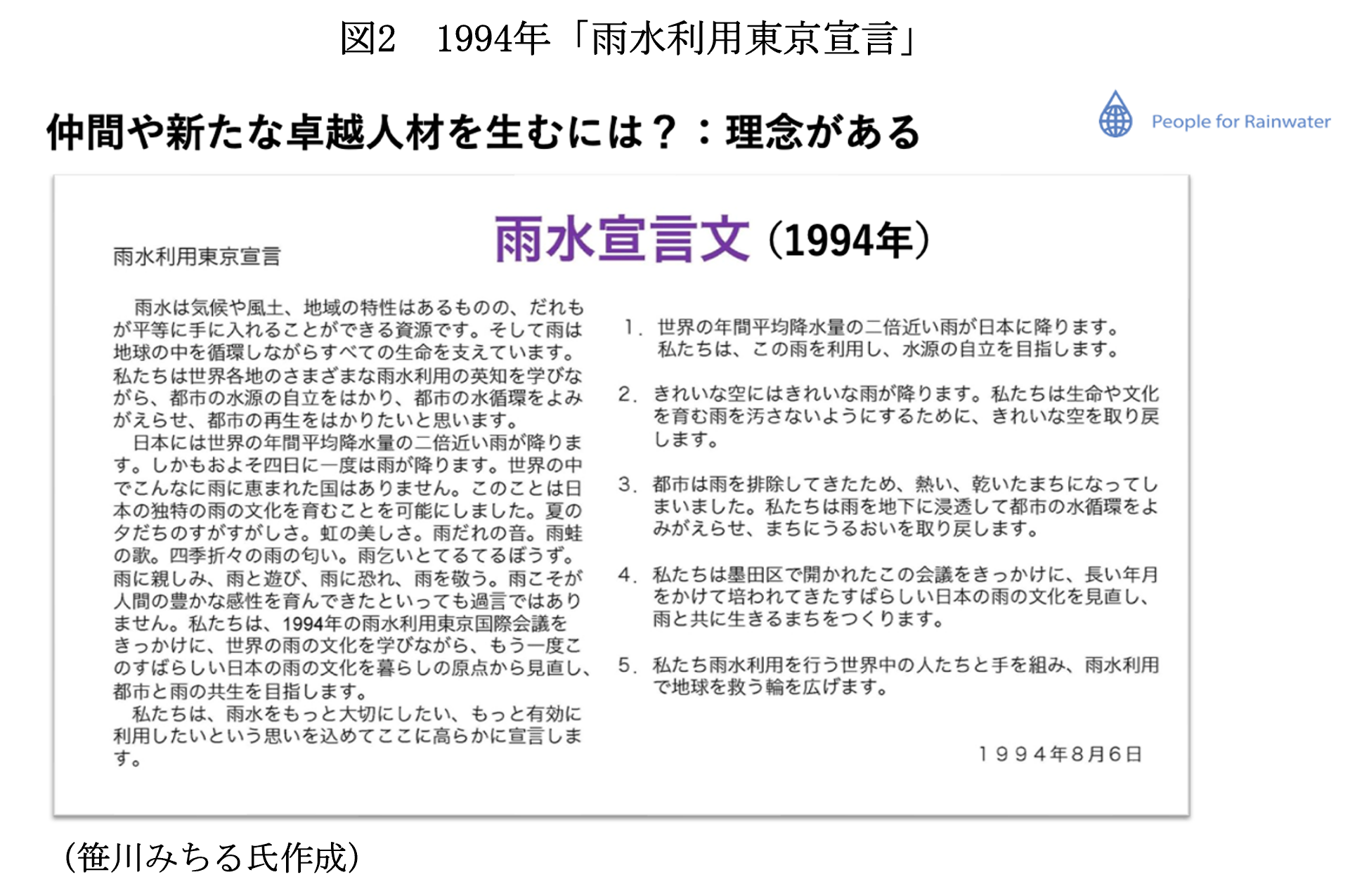

1994年に墨田区において渇水と洪水をテーマに区と市民が協働で雨水利用東京国際会議が開催されました。雨水市民の会は、同会議の雨水利用東京宣言を実現していくために実行委員会の有志から誕生しました。実行委員会の事務局長を務めていた村瀬さんは、雨水市民の会の事務局長になりました。

2008年から墨田区が作った環境学習施設である「環境ふれあい館」の運営を雨水市民の会が受託するようになり、私はこの運営を手伝うことがきっかけで活動に参加するようになりました。これは、市民団体がNPOになって、今までのボランティアから少し事業化してやっていこうというタイミングとも重なります。私自身は当時、様々なイベントの企画やワークショップなどをやっていたこともあり、村瀬さんとの共通の知人から声をかけられて、最初はアルバイトスタッフとして関わるようになりました。

3.活動を通して苦労したこと、やりがい

今までの活動を振り返ると、嬉しいことと困難というのは表裏一体です。

2009年に都市排水モデリング及び雨水収集管理合同国際会議が東京大学とソウル大学の合同で開催され、雨水収集分野の日本側の受け皿として雨水市民の会が事務局を務めました。私もそれを手伝うことになったのですが、その時に初めて、雨水が国際会議のテーマになるほど大きな分野であることを知る一方で、排水に比べて雨水の活用については社会的関心が小さいことを知りました。この時、外からの客観的な雨水活用の位置づけを知ったことは、やりがいや手応えを感じるきっかけになったと思います。また、環境学習施設は日々子どもたちがやってくる場所だったこともすごく大きくて、子どもたちのダイレクトな反応に接した経験も、この仕事が楽しいなと思えた要因でした。

一方、辞めようとか、それを踏みとどまった時もあります。

墨田区としては雨水市民の会ができる前から色々な雨水活用の取り組みを進めていて、条例を作ったり、助成金制度を作ったり、国際的にも評価をされたりという状況でした。村瀬さんは、墨田区の雨水利用担当と雨水市民の会事務局長の二足のわらじで雨水活用に取り組んでいましたが、同会のNPO法人化以降、国際協力事業におけるNPO活動に限界を感じるようになったようです。

その後、環境ふれあい館が2015年度をもって閉館になり、そこでの仕事が終わるので、私も辞めて転職をすることを考えました。しかし、その前に東日本大震災が起こって、当時はフリーランスで色々な仕事をやっていたのですが、震災を受けてイベントの仕事などがなくなってしまいました。それでも、雨水や水に関心を持っている人はたくさんいて、ニーズがここにはあるんだな、というのはすごく感じていましたので、何らかの形で雨水の活動を続けたいと思いました。

他の市民活動の事例などでも、なかなか活動を引き継ぐのは難しいところがあると思うのですが、村瀬さんが墨田区を退職しバングラデシュの活動に軸足を移し、天水活用ソーシャルビジネスに着手した時期に、ちょうど環境ふれあい館も閉館の時期が重なり、なんとなく私は制約がなくなり、新たに何かできるかな、という状況に置かれました。

そして、ほぼ同じ時期に、墨田区での取り組みを知った武蔵野市から市民向けの水循環講座企画の依頼があったり、水制度改革議員連盟水循環フォローアップ委員会での委員活動なども始まりました。団体としての認知度がある程度ある中で、私自身の時間もできてどうしようかなというときに、うまく外からの声がけが重なったと思っています。声もかけてもらったし、やっていこうかなという状況になったのと、あとやはり個人的には活動していく中で人との出会いに恵まれたことが関わり続ける理由のひとつになったと思っています。雨水市民の会を継続してきた地元の皆さんや外部のメンバーがいて、会の活動を応援してくれている方も大勢いることが、「そういう人たちがいる団体なんだ、すごいな」と、私自身の精神的な支えになりました。

4.活動の継続に必要なこと〜資金と理念〜

今後、雨水市民の会としては、専門家の活動と連携したり、会としても専門性を身につけたりする必要があると考えています。この活動を若い人に勧めるとか、次につなげていくという点では、ボランティアでずっと続けて同じ温度で関わってもらうのはなかなか難しいので、財源や資金をどういうふうに確保していくかが重要になります。寄付や会費だけに頼っているとなかなか活動が安定しないので、資金を得て事業化まで持っていけると、若い人を含めて仲間を増やすことにつながると思っています。

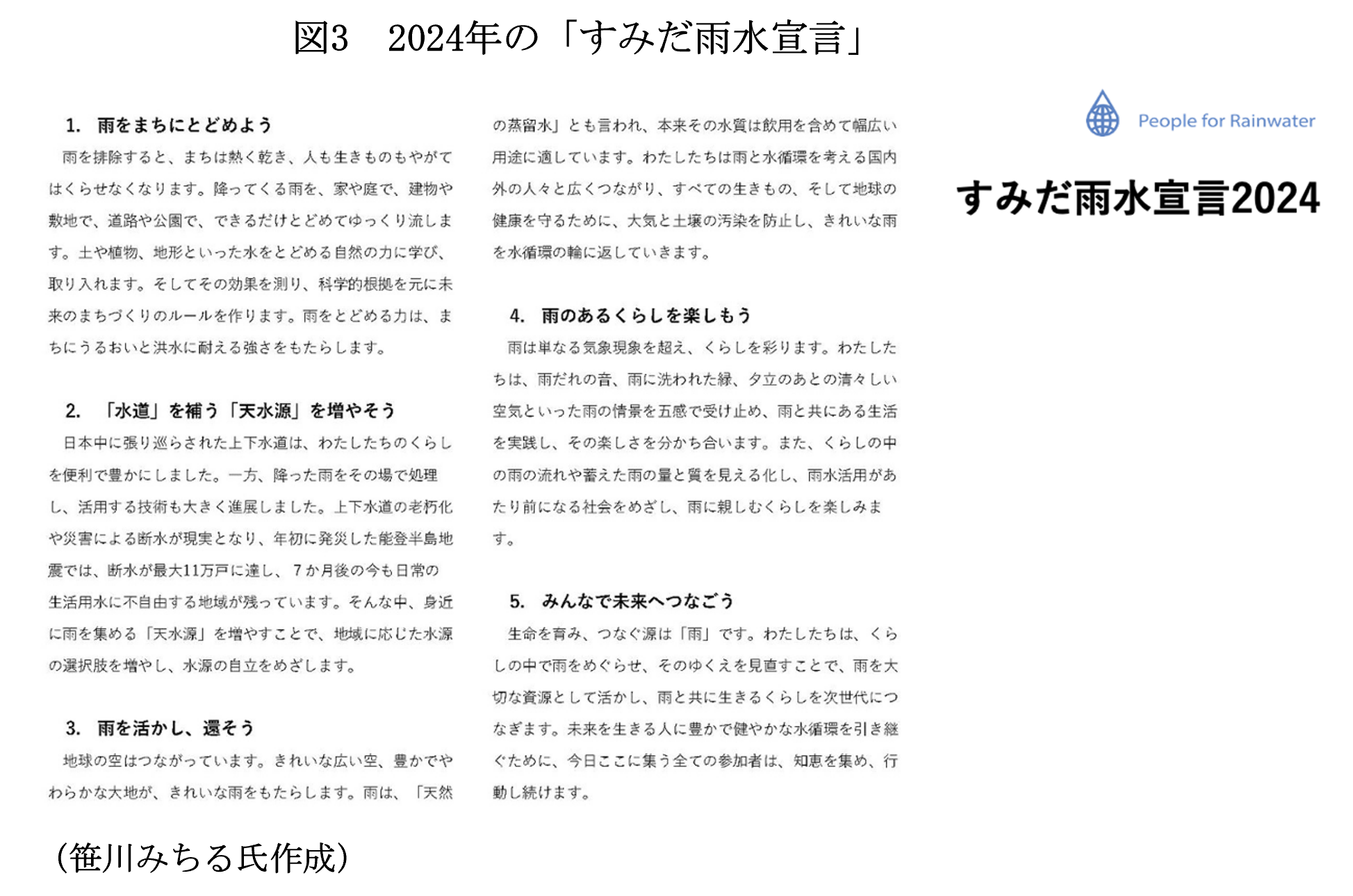

加えて活動を続けていくためにもう一つ大事なのは、「共有できる理念」だと思います。雨水市民の会は結構みんな自由に好きなことをやっていて、尚且つあまりそれを誰も止めないのですが、全員が「雨水利用東京宣言」という活動の理念を大事にしていると思います(図2,3)。これは団体が立ち上がるきっかけとなった1994年の雨水利用東京国際会議で出された宣言文ですが、今見ても決して古くない内容だと思います。やはり、活動を始める際には、みんなが共感できる共通の理念が重要だと思います。実は30年経って、2024年の夏に少しそれをアレンジした「すみだ雨水宣言2024」を出しました。これからはこの宣言をベースにもう少し活動が長く続いていくと良いなと思っています。近年になり、気候変動や流域治水のような小規模な水の管理の必要性が言われ始めたので、これからもう1周、2周とつないでいけるのかな、と思っています。

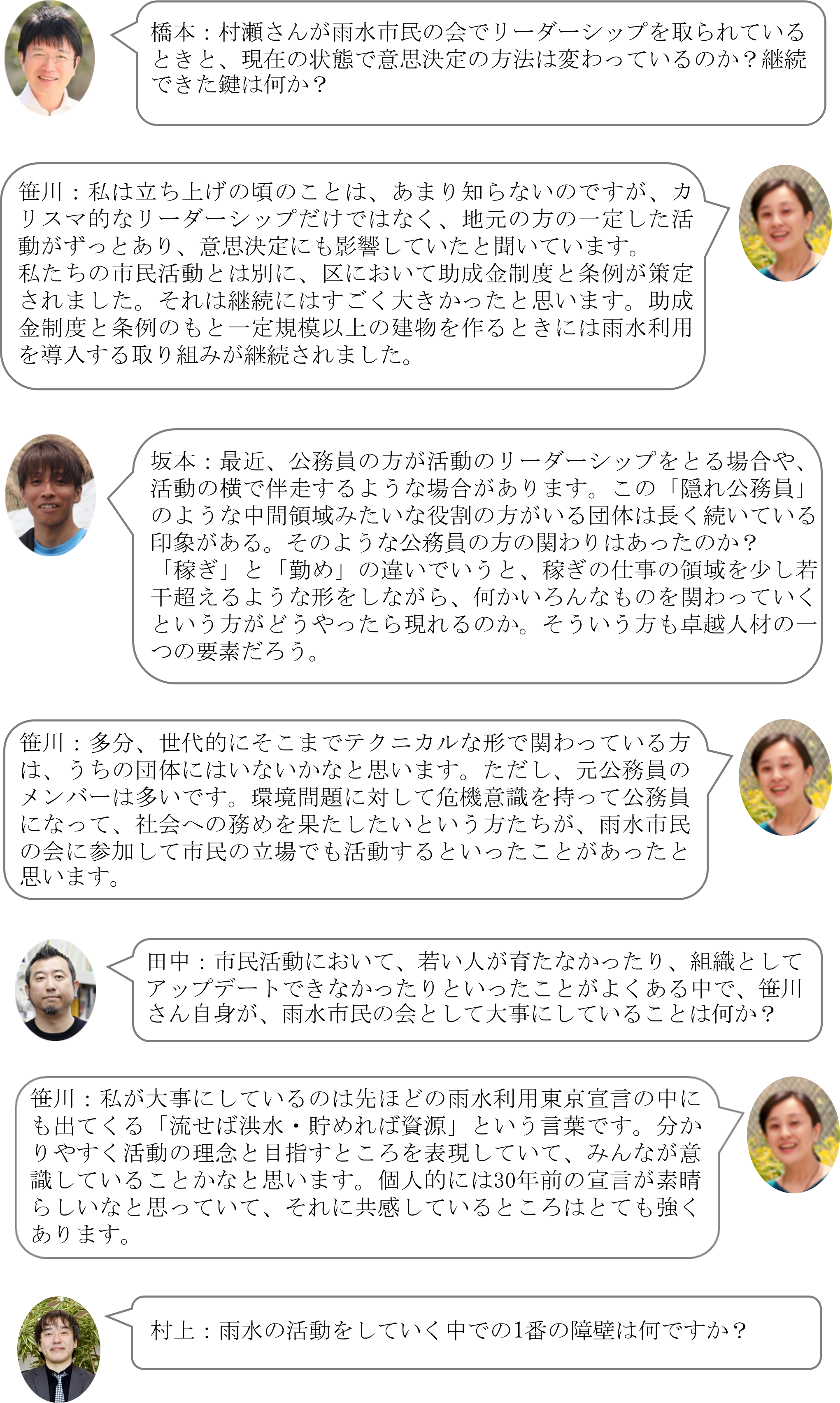

議論 さらなる課題探求

「未来の水ビジョン」懇話会について

「未来の水ビジョン」懇話会を結成し、次世代に対する責務として、水と地方創成、水と持続可能な開発といった広い文脈から懸念される課題を明らかにしたうえで、それらの課題の解決への道筋を示した「未来の水ビジョン」を提示し、それを広く世の中で共有してきた。

第1期(2022年4月〜2024年3月)では、私たちの豊かで安全、健康で文化的な暮らしを支える有形無形の社会共通基盤システムを「みんなのインフラ」という意味で「みんフラ」と名付け、特に水をマネジメントする社会の仕組み全体を「水みんフラ」と呼び、社会全体で支えていこうという提言を行なった。

第2期(2024年4月〜2025年3月)では、「水みんフラ」を支える人材について議論する。地域に合った「水みんフラ」の再構築による、持続可能な維持管理、突発的な事故や災害への対応体制の整備が急務で、それには「水みんフラ」に関する総合知を習得した卓越人材(水みんフラ卓越人材)が不可欠だろう。日本各地を見回すと、コミュニティでの水道の維持管理や、市民普請でグリーンインフラを整備するケースで、そうした卓越人材が地域社会を先導する場合が多い。こうした水みんフラ卓越人材がどのように育成され、彼らを中心とした組織がどのように生まれ、ノウハウがどのように共有されているかを議論していく。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)