R-2024-136

日本では、高齢化が進んでいる上に、高齢者の方が投票率が高い。選挙において若い世代の投票率が低く、高齢世代の投票率が高い。有権者に占める65歳以上の構成比(日本人人口でみて65歳以上が占める比率)は、2000年の22.0%から2020年の34.4%へと上昇している。また、近年の国政選挙では、30歳代は40%台だが、60歳代と70歳代は70%台となっている。そうすると、政治的には、高齢世代の意見が政策形成により強く反映されると予想される。まさに、「シルバー民主主義」ともいえる状況である。

そんな中でも、日本では、子供向けの財政支出も増やしている。

具体的には、民主党政権になって2010年に子ども手当を創設して、旧児童手当よりも支給額を増やした。しかし、このとき野党だった自民党と公明党は、「財源なき拡充」として反対していた。その後、2012年12月の衆議院総選挙で自民党と公明党の連立政権に交代した。ところが、自公連立政権で、この支給額は2024年9月までほぼ変更されなかった。

高齢化が年を追うごとに進む日本において、高齢の有権者には直接恩恵が及ばない児童手当を、政府はなぜ拡充したまま維持し続けるのだろうか。本稿では、その政治的理由について分析する。

検証する仮説は、児童手当によって便益を得る有権者が選挙結果を左右する投票者(pivotal voters)になっていることである。この仮説を検証するために、以下の手順で分析を行った。日本の家計データを用いて、児童手当から便益を受けていた家計を、マイクロシミュレーション分析によって特定する。次に、児童手当を反実仮想的になくしたら批判票を投じる有権者を特定して、その結果衆議院総選挙の与党獲得議席にどのような影響が及ぶかについてモンテカルロ・シミュレーション分析し、その結果を考察する。

児童手当によって便益を受ける有権者の特定

まず、児童手当によって便益を得る有権者の特定を、次のように分析する。そもそも、選挙の際に、投票する候補者を決める最重要の要因として、児童手当の維持を挙げる有権者が多いならば、確かに児童手当によって便益を得る有権者が多いといえる。しかし、残念ながら、それを明示的に分析できる世論調査は、わが国には存在しない。有権者の所得や世帯構成と国政選挙時にどの政党に投票したかを関連付けた調査は存在しない。それゆえ、児童手当によって経済的な便益、つまり可処分所得が増える有権者を特定することで、そうした有権者をあぶり出すことにする。

分析に用いたのは、慶應義塾大学経済研究所パネルデータ設計・解析センター「日本家計パネル調査(JHPS)」の個票データである。分析対象とする2017年10月の衆議院総選挙当時における制度を基に、調査対象世帯において支払った所得税・個人住民税や社会保険料の金額、受け取った児童手当の金額を推計する。それを推計できるのは、2018年1月に実施したJHPSの2018年調査(JHPS 2018)である。JHPS 2018は、2017年の所得の回答を求めている。有効標本数は3,862である。ただし、この標本を、当時の現実の世帯数(5,424,433世帯)に合うように比推定[1]を行っている。

ちなみに、比推定を行った結果、JHPS 2018から推計される有権者数は106,335,086人であるが、現実の2017年10月の衆議院議員総選挙時の有権者数は106,091,229人で、かなり近似している。

これを踏まえて、児童手当受取額と所得税支払額を存置する実際に観察されるデータの家計の状態と、マイクロシミュレーション分析を用いて反実仮想的に児童手当を廃止する代わりに児童手当支給に必要な財源に相当する金額を所得税減税で還元する場合の家計の状態とを比較して、世帯可処分所得が前者の方が後者よりも多い世帯に属する有権者(18歳以上同居世帯員)を、児童手当によって純便益を得る有権者と特定する。

その分析結果は、表1の通りである。表1によると、児童手当によって純便益を得る世帯には、無視できない人数の高齢者が同居していることが明らかになった。児童手当の支給対象となる親族と同居する高齢者は、間接的に児童手当の拡充の恩恵を受けているといえる。高齢化が進み高齢者の投票率が高い政治状況であっても、児童手当の拡充が維持される政治的背景の一端が浮き彫りとなった。

表1 児童手当から純便益を受けた世帯に属する推計有権者数(比推定後)

|

年齢階級 |

児童手当から純便益を受けた世帯に属する有権者(1) |

構成比 |

有権者数 (2) |

(1)/(2) |

|

18–19歳 |

845,620 |

2.42% |

2,284,852 |

37.01% |

|

20–24歳 |

1,412,429 |

4.04% |

5,717,146 |

24.71% |

|

25–29歳 |

1,178,557 |

3.38% |

5,852,552 |

20.14% |

|

30–34歳 |

3,380,898 |

9.68% |

7,924,644 |

42.66% |

|

35–39歳 |

4,250,970 |

12.17% |

8,223,262 |

51.69% |

|

40–45歳 |

4,592,415 |

13.15% |

7,931,296 |

57.90% |

|

45–49歳 |

3,637,584 |

10.42% |

9,471,692 |

38.40% |

|

50–54歳 |

2,025,343 |

5.80% |

8,961,960 |

22.60% |

|

55–59歳 |

880,655 |

2.52% |

7,574,966 |

11.63% |

|

60–64歳 |

1,245,684 |

3.57% |

7,934,388 |

15.70% |

|

65–69歳 |

2,132,642 |

6.11% |

8,446,791 |

25.25% |

|

70–74歳 |

3,215,740 |

9.21% |

9,365,063 |

34.34% |

|

75–79歳 |

3,011,405 |

8.62% |

8,552,670 |

35.21% |

|

80歳以上 |

3,109,762 |

8.91% |

8,093,804 |

38.42% |

|

合計 |

34,919,705 |

100% |

106,335,086 |

32.84% |

出典:筆者推計

ただ、児童手当によって純便益を得る有権者が全員選挙時に投票するとは限らない。そこで、年齢階級によって投票率が異なっていることも踏まえつつ、そうした有権者のうちどれほど投票するかを分析上考慮する。これによって、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者の数が特定できる。

加えて、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者が全員選挙時に児童手当の動向を気にして投票するとは限らない。児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者であっても、政党や候補者が掲げる安全保障や財政再建などに関心を持って投票する者もいる。

そこで、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者で、児童手当の動向に関心を持って投票した者を特定すべく、2017年10月の衆議院総選挙の際に調査した明るい選挙推進協会「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査」(2017年)のデータを用いる、このデータから、与党(自民党と公明党)に投票した投票者のうち、「子育て・教育」を投票時に考慮した投票者の割合が求められる。

その上で、投票行動に関するモンテカルロ・シミュレーション分析を以下のように行う(詳細は本稿末尾補論を参照)。分析の前提として、実現値として観察された与党候補者の得票は、児童手当を維持する与党の下でのものであり、児童手当によって純便益を得る有権者は、棄権しなければ、与党候補者に投票したものとみなす。したがって、実現値としての与党候補者の得票数には、棄権しなかった児童手当によって純便益を得る有権者の票が含まれていると解釈できる。ここでは、他の有権者の投票行動は不変であると仮定する。

次に反実仮想的な状況として、もし与党が児童手当をなくすと公約した場合、児童手当によって純便益を得る有権者は、与党を支持しない。そして、そのような有権者が投票するならば、批判票として野党候補者に投票すると考えられる。したがって、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者からの与党候補者の得票数がそっくりそのまま、小選挙区では最多得票の野党候補者に、比例代表区では与党の議席が最も減る状態となる野党に、シフトしたと仮定する。

ここでは、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者で、かつ(与党に投票した投票者のうち)「子育て・教育」を考慮して投票した者の数が、反実仮想的に野党にシフトした得票数ということになる。つまり、児童手当によって純便益を得る有権者のうち投票する者であっても、投票するときの動機として必ずしも児童手当(「子育て・教育」)を念頭に置いていない可能性があることを分析上考慮する。

そのような投票行動の結果、与党候補者と最多得票の野党候補者とで票がシフト後にどちらの得票数が多いか比較する。その際、得票差は、2017年の総選挙における得票差である現実値を参照する。もちろん、仮定により、与党候補者の得票数は減ることこそあれ増えることはないため、現実の総選挙で当選した野党候補者の結果は変わらない。

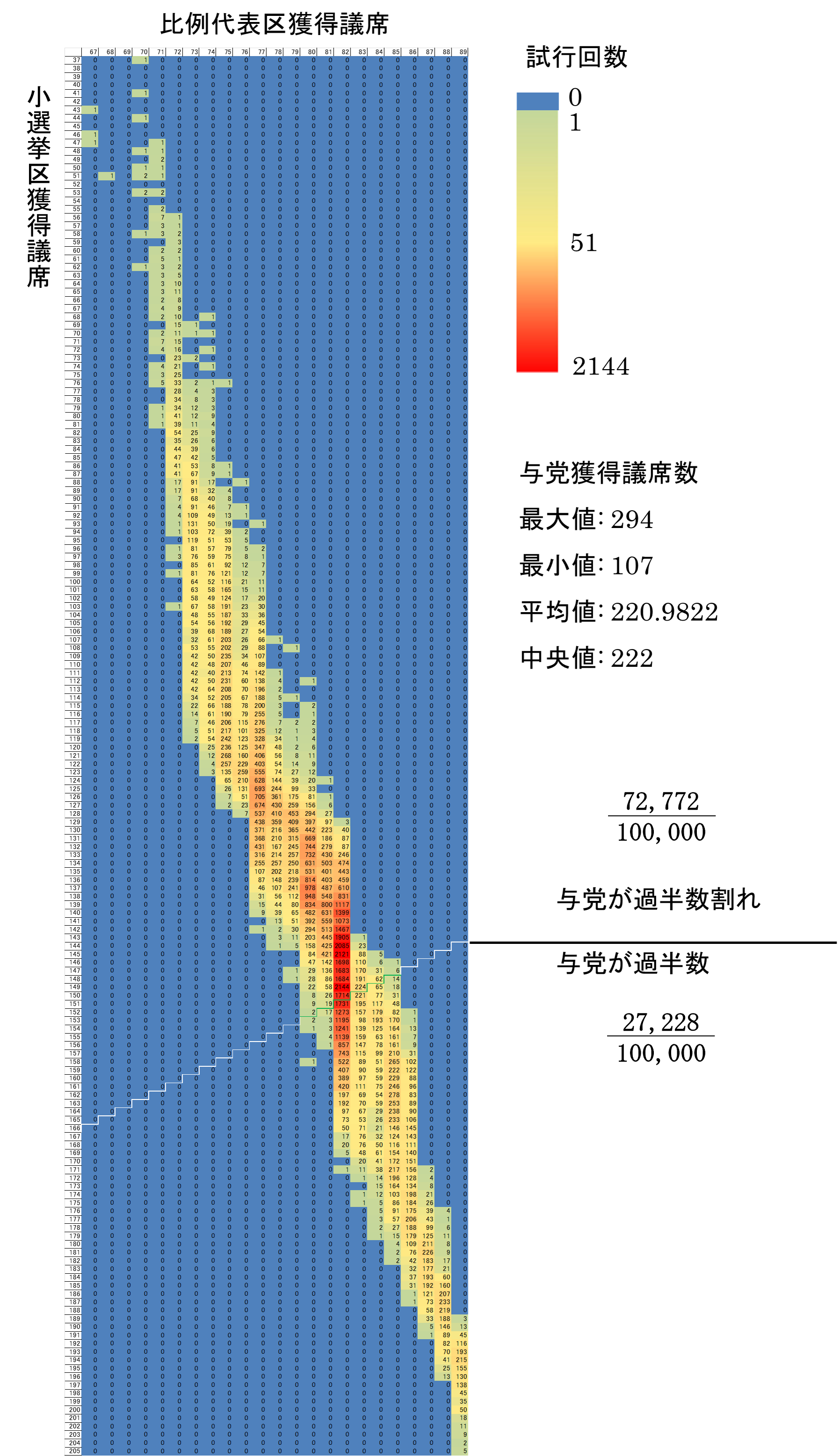

他の有権者の投票行動を所与として、児童手当によって純便益を得る有権者の投票率について乱数を与えて、モンテカルロ・シミュレーション分析で10万回試行した結果、児童手当により純便益を受ける有権者からの与党の得票数が失われ野党にシフトした場合、小選挙区と比例代表区で図1のような与党の議席数となる結果を得た。

図1 小選挙区と比例代表区の与党の獲得議席数の分布に関するヒートマップ

実際の2017年の衆議院総選挙では、自民党と公明党が獲得した議席数は、小選挙区で226議席、比例代表区で87議席、計313議席だった。では、本稿におけるモンテカルロ・シミュレーション分析の結果はどうなったか。小選挙区の獲得議席と比例代表区の獲得議席を合わせて、与党が衆議院総選挙で過半数(233議席)を下回るのは、図1によると、モンテカルロ・シミュレーション分析の結果、約72.8%(10万回の試行のうち72,772回)の確率であるという結果を得た。この結果には、実際の2017年の衆議院総選挙で、小選挙区において辛勝した与党候補者が多かったことも影響していると考えられる。

この分析結果から、児童手当によって純便益を受ける有権者からの与党の得票数が失われると、安定政権であった第2次以降の安倍晋三内閣下であっても、衆議院で与党の議席を大きく失う恐れがある程の状況であったことなどが明らかになった。これが、民主党政権下で拡充した児童手当を自公政権でも維持したままにした潜在的な政治圧力となったと考えられる。

* * *

紙幅の都合で本稿に書ききれなかった点については、動画シリーズ「こども・子育て政策の核心に迫る」の第7回「『シルバー民主主義』の下で児童手当の拡充はなぜ政治的に支持されたか」で詳述しているのでご覧頂きたい。

補論 投票行動のモンテカルロ・シミュレーション分析

投票行動のモンテカルロ・シミュレーション分析は、以下のように設定して実施した。

まず、児童手当によって純便益を得る有権者の投票率をxとする。投票率は年齢階級によって異なることを想定し、xiの期待値(μiとする)は、当該有権者が属する年齢階級iにおいて表A1で示した投票率であると仮定する。ただし、児童手当によって純便益を得る有権者の投票率が実現値の投票率と常に一致するとは限らない。そのため、このx iは、平均がμiで、標準偏差σiが、μiが50%以下ならばμi/3、50%を超えれば(1-μi)/3となる正規分布に従うと仮定する。標準偏差をμi/3または(1-μi)/3と設定した理由は、正規分布において平均から絶対値で3σi以下の中に全体の約99.7%が入る性質を利用して、正規乱数が生成した投票率xiが、0と1の間にほぼ収まるようにするためである。

各回の試行で得た投票率をxiとする。投票率xiが与えられると、年齢階級iに属する児童手当によって純便益を得る有権者がxiの割合で投票する。ここでいう有権者とは、JHPS 2018における標本の18歳以上の個人を指すが、比推定の結果、標本上は1人の個人でも比推定によってウエイトが乗じられており、そのウエイトの値に相当する有権者のうちxiの割合で投票することを意味する。投票した場合には、既存の児童手当が維持されていたことを踏まえて、2017年の総選挙で彼らは与党候補者に投票したと仮定する。これによって、2017年の総選挙で与党候補者に投じられた現実の得票数のうち、児童手当によって純便益を得る有権者からの得票数が推計できる。

表A1 2017年10月の衆議院議員総選挙における年齢階級別投票率

|

年齢階級 |

投票率 |

|

18–19歳 |

41.51% |

|

20–24歳 |

30.69% |

|

25–29歳 |

36.81% |

|

30–34歳 |

42.37% |

|

35–39歳 |

46.69% |

|

40–45歳 |

51.80% |

|

45–49歳 |

55.11% |

|

50–54歳 |

61.03% |

|

55–59歳 |

65.43% |

|

60–64歳 |

70.24% |

|

65–69歳 |

73.35% |

|

70–74歳 |

74.13% |

|

75–79歳 |

70.26% |

|

80歳以上 |

46.83% |

|

合計 |

53.68% |

注:全国の188投票区(47都道府県×4投票区)を抽出

資料:総務省「衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移」

ただ、児童手当から純便益を受けた世帯に属する有権者で与党に投票した投票者が、児童手当の是非を投票時に考慮したとは限らない。そこで、与党に投票した投票者のうち、「子育て・教育」を投票時に考慮した投票者の割合cを求める。与党に投票した投票者のうち「子育て・教育」を投票時に考慮した投票者の割合は、明るい選挙推進協会「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査」(2017年)の個票データから算出することができる。しかし、標本数が限られることと調査時の地域割りがすべての選挙区割りと一致しないことがあるため、衆議院総選挙の比例代表区のブロックごとに、東日本(北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海)と西日本(近畿、中国、四国、九州)の2つの地域別に年齢階級ごとの割合を算出することとした。

表A2 与党に投票した投票者のうち「子育て・教育」を考慮した投票者の割合

|

年齢階級 |

東日本 |

西日本 |

|

18–19歳 |

50.0% |

25.0% |

|

20–24歳 |

53.7% |

53.3% |

|

25–29歳 |

59.1% |

59.3% |

|

30–34歳 |

41.0% |

40.0% |

|

35–39歳 |

31.0% |

27.7% |

|

40–45歳 |

28.6% |

33.3% |

|

45–49歳 |

22.8% |

28.3% |

|

50–54歳 |

21.3% |

21.6% |

|

55–59歳 |

50.0% |

25.0% |

|

60–64歳 |

53.7% |

53.3% |

|

65–69歳 |

59.1% |

59.3% |

|

70–74歳 |

41.0% |

40.0% |

|

75–79歳 |

31.0% |

27.7% |

|

80歳以上 |

28.6% |

33.3% |

|

標本数 |

500 |

277 |

注:東日本:北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海ブロック

西日本:近畿、中国、四国、九州ブロック

資料:明るい選挙推進協会「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査」(2017年)

与党に投票した投票者のうち「子育て・教育」を投票時に考慮した投票者の割合cの期待値(mirとする)は、当該有権者が属する地域rの年齢階級iにおいて表A2で示した割合であると仮定する。ただし、与党に投票した投票者のうち「子育て・教育」を投票時に考慮した投票者の割合が調査結果の割合と常に一致するとは限らない。そのため、このcirは、平均がmirで、標準偏差が、mirが50%以下ならばmir/3、50%を超えれば(1-mir)/3となる正規分布に従うと仮定する(設定根拠は投票率xと同様)。

モンテカルロ・シミュレーション分析の各回の試行で得た、与党に投票した投票者のうち「子育て・教育」を考慮した投票者の割合をcirとする。したがって、地域rに住む年齢階級iに属する児童手当によって純便益を得る有権者のうち、投票に赴きかつ「子育て・教育」を考慮した投票者数は、

児童手当によって純便益を得る有権者×xi×cir

と表される。この投票者数が、反実仮想的に、各選挙区(小選挙区・比例代表区)で、与党・与党候補から失われ、野党・野党候補者にシフトする(ここでは、xiとcirはそれぞれ、同じ比例代表ブロックにある選挙区では同じ値と仮定する)。

このように、xiとcirについて10万回の乱数を発生させたモンテカルロ・シミュレーション分析によって、選挙区ごとの与党と野党の得票数を算出して当選者を確定させ、与党の当選者数を算出する。

謝辞

本研究に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査,2017」(明るい選挙推進協会)の個票データの提供を受けました。また、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターから「日本家計パネル調査」(JHPS)の個票データの提供を受けました。記して謝意を表します。

[1] 比推定についての詳細は、土居丈朗『所得税改革の経済分析』(東京財団政策研究所)https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4450を参照されたい。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)