X-2025-001

|

税・社会保障研究 レビュー・論考・コラム 令和7年4月より、「税」や「社会保障」をテーマとしたコラム(Review)を、以下の執筆者が交代で執筆してまいります。掲載されたコラムは「まとめページ」からご覧いただけます。 |

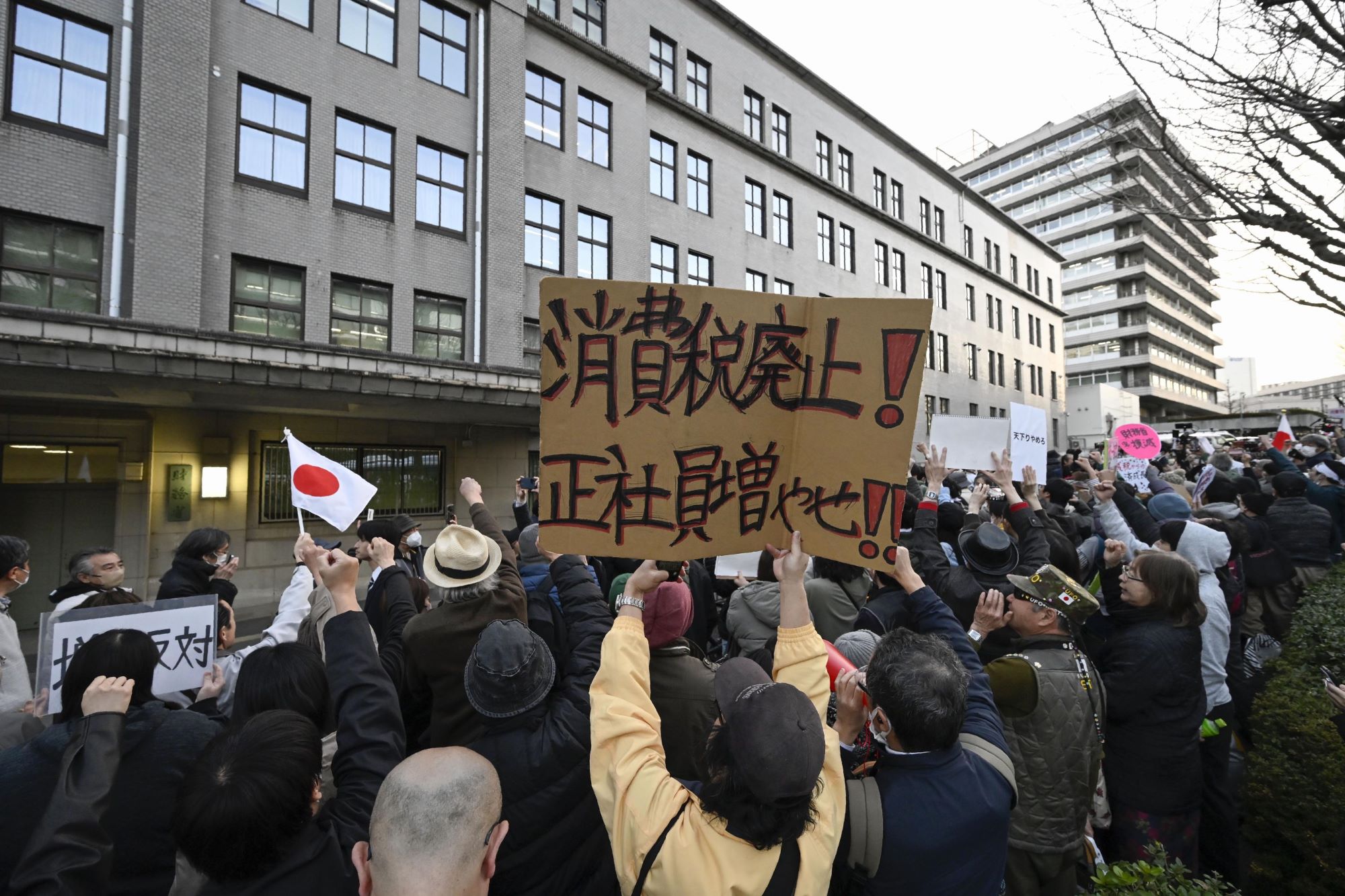

1.デモの主張、根拠はさまざま

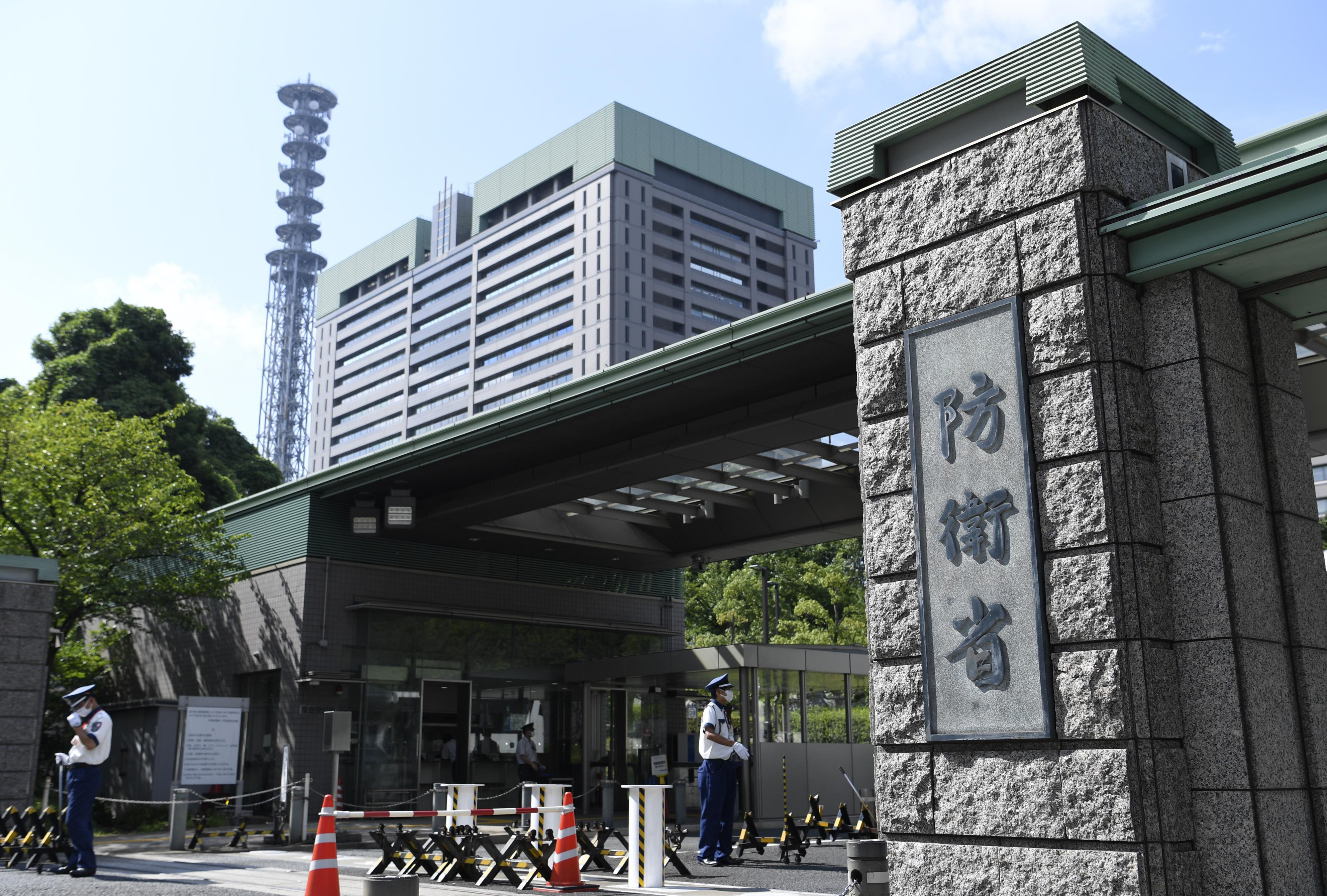

財務省の前には、「財務省解体」をスローガンに掲げたデモが行われている。デモをすることは憲法に保障された国民の権利で、大きな混乱を招かない限り、自らの不満や主張を述べ、マスコミなどで取り上げられることにより主張が広がることには、意味がある。

一方で、デモが事実と異なっている認識に基づく場合や感情的な扇動による場合などには、財務省で働く職員の士気を低下させたり、国家公務員志望者や財務省志望者の減少につながったりするので、国家にとって大きな損失となる。

デモの報道を見る限り、参加者の主張は「財務省解体」で一致しているものの、具体的な主張ははっきりせず、一部には陰謀論もささやかれる。解体の理由・根拠に正当な理由があるか(解体によるメリット・デメリット)、解体後の予算編成はどうするのかなど具体論について、冷静な議論をする必要がある。

また、デモの背景にある近年のインフレによる実質賃金の低下、それに伴う国民生活の格差拡大という事象への対応については、別途検討を行う必要があることは、言うまでもない。

2.様々な「財務省都市伝説」

筆者の見る限り、財務省に関する様々な「都市伝説」が巷間に流布しているが、その多くが検証されていない事実に基づいた、意図的な誤認によるものだ。デモにはそれを真に受けた参加者も数多いので、それを検証してみたい。

よく見かける「都市伝説」としては、以下のものがある。

(1)財務省はこの30数年緊縮財政を行って国民生活を貧困化させた

(2)自国通貨建てでファイナンスできる国はいくら国債を発行しても財政破綻しない

(3)「経済」より「財政」を優先してきた

(4)税収は上振れしているので、取り過ぎた税金分を返すべきだ

(5)減税したら、経済が回復しそれ以上の増収になる

(6)財務省は政治を凌駕する力を持っている。解体して歳入(税)と歳出(予算)を分離すべきだ

(7)増税に反対する識者のところには税務調査が来る。国税庁を分離すべきだ

(8)増税を行った者は出世し、減税を行った者は出世しない

このうち、(6)は後で述べるが、解体して歳入(税制)と歳出(予算)が分離すると、双方のけん制効果が働かずますます財政赤字は拡大する。先進諸国にも例がない。(7)は全くのデマで、本当にそのような個別事例があれば本人が正式に抗議すべきだ。(8)も事実に反するデマなので、ここでは取り上げない。

3.都市伝説(1)「財務省はこの30数年緊縮財政を行って国民生活を貧困化させた」

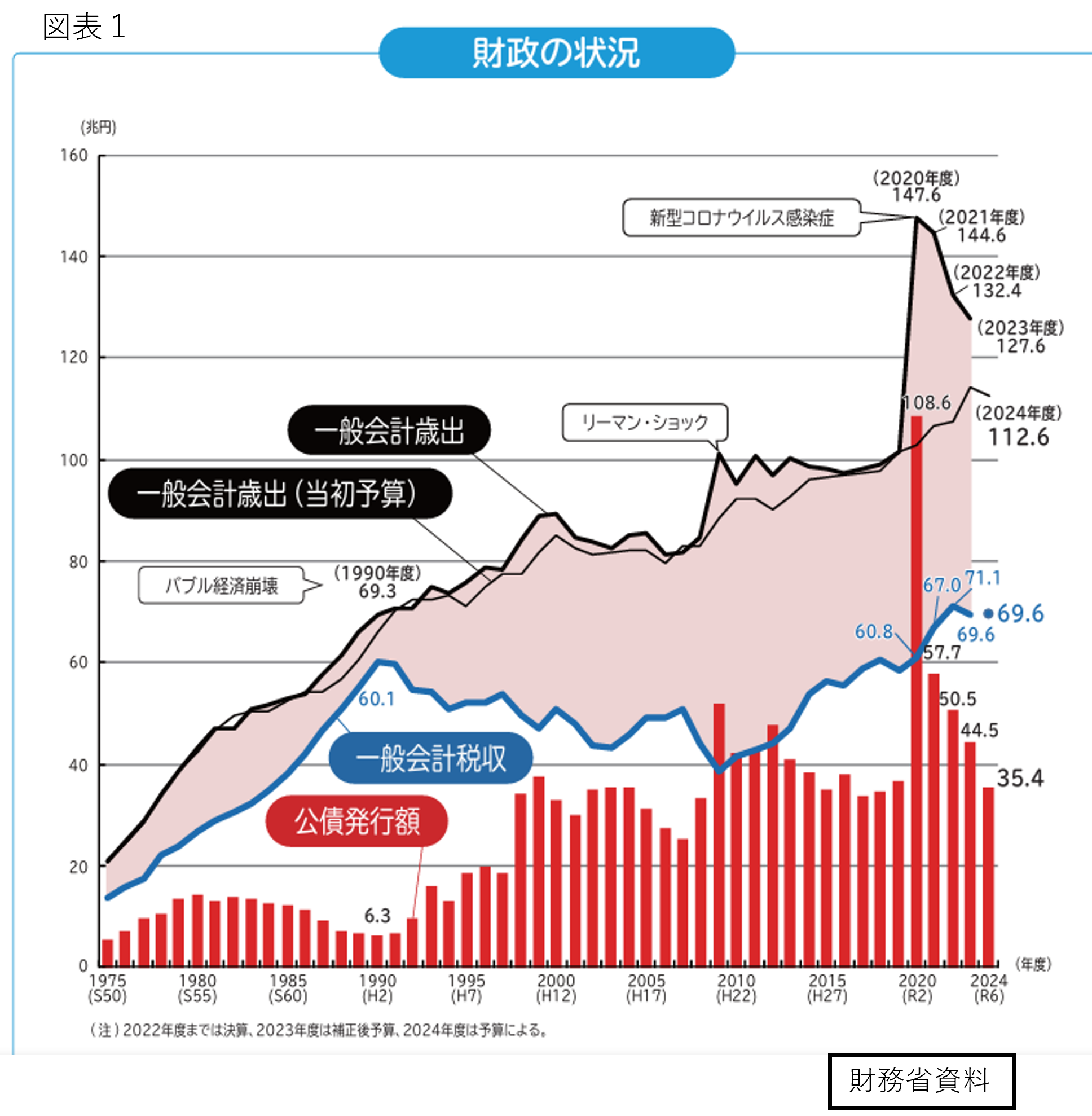

まずは図表1を見ていただきたい。このピンク色のついている部分は俗に「ワニの口」と呼ばれるもので、税収と歳出の差額で国債発行となる。

90年のバブル崩壊後、国は不況対策・ケインズ政策として、数次に渡り総額120兆円近くの減税と公共事業追加による拡張的財政政策を継続的に行ってきた。これらの背景には、地元の業界からの意向を受けて景気対策としての公共事業を主張する政治家や、GDPギャップを埋める規模の対策が必要だと繰り返す一部エコノミストがいた。しかし民需の回復にはつながらず、つい最近までデフレ経済に落ち込んでしまっていた。

この間、公共投資の配分は、都市部から地方へ、産業基盤から農業へとシフトし所得再分配的なものに変わっていき、需要創出効果・投資乗数は大きく減少し、供給面の効果は落ち潜在成長力を弱めた。

国が借金(公債発行)により生み出した国民の資産である地方空港や地方高速道路などは有効活用されず、生産性を底上げする効果も少なく、維持費だけがかさみ資産価値は棄損している。

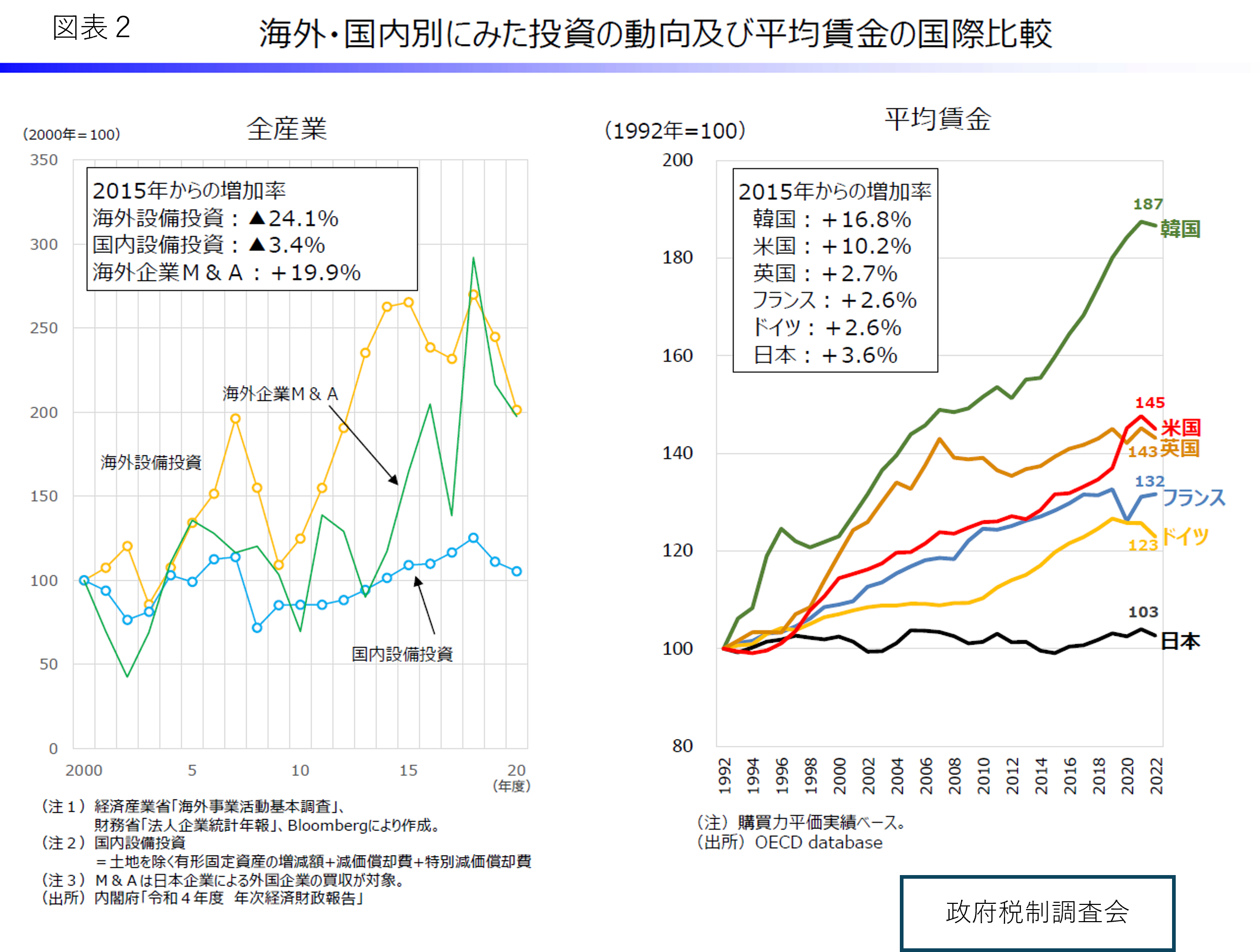

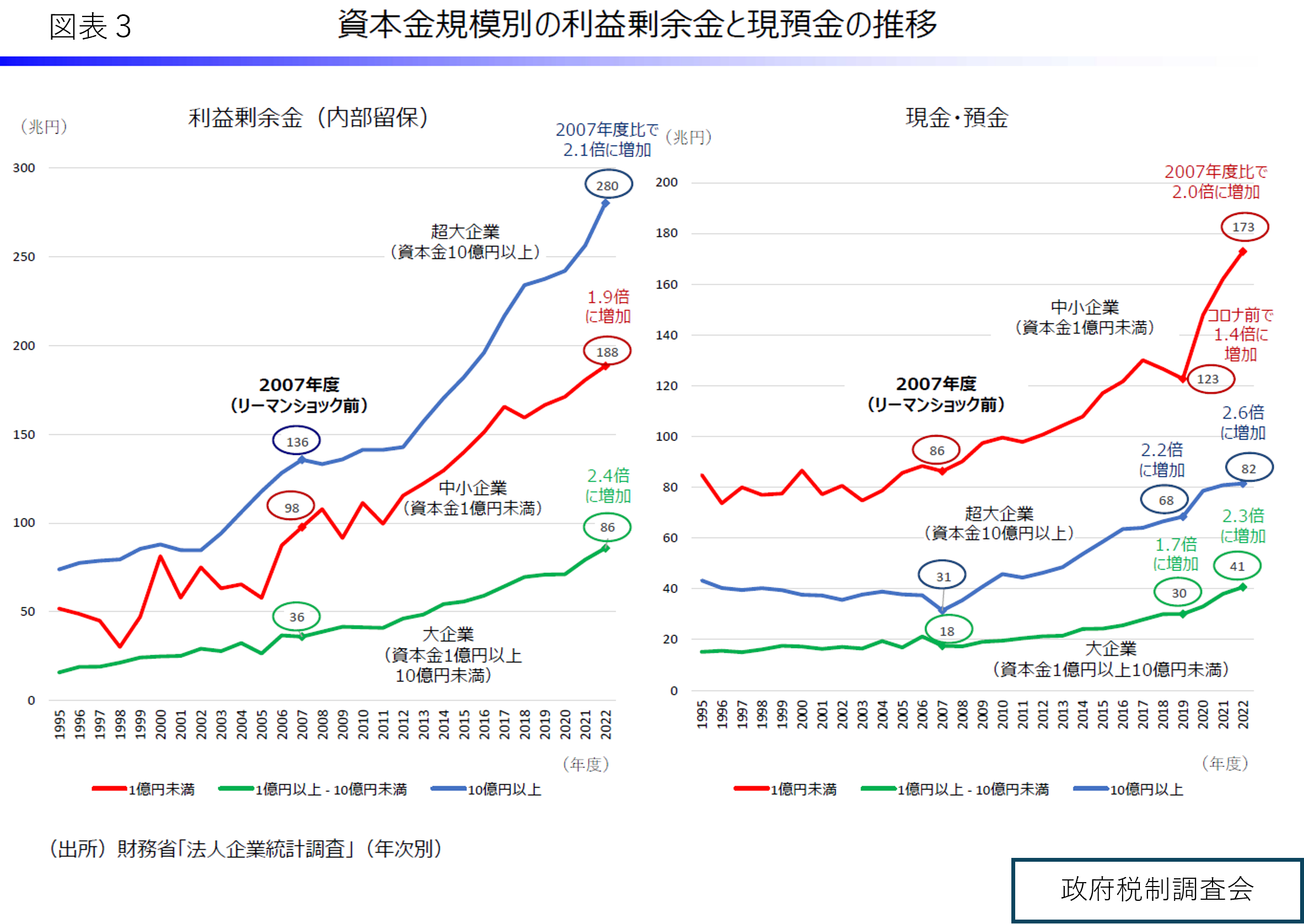

カンフル剤としての財政出動は、時間を稼ぐための手段で、その間に成長戦略が生み出さなければ経済は再び停滞する。しかしこの間の民間経済は、賃上げや設備投資に消極的で、結果として利益剰余金(内部留保)を積み上げてきた。カンフル剤が起業家精神を損なわせ、経済の官依存体質を生み出し、わが国経済の体力を弱めたといえよう。

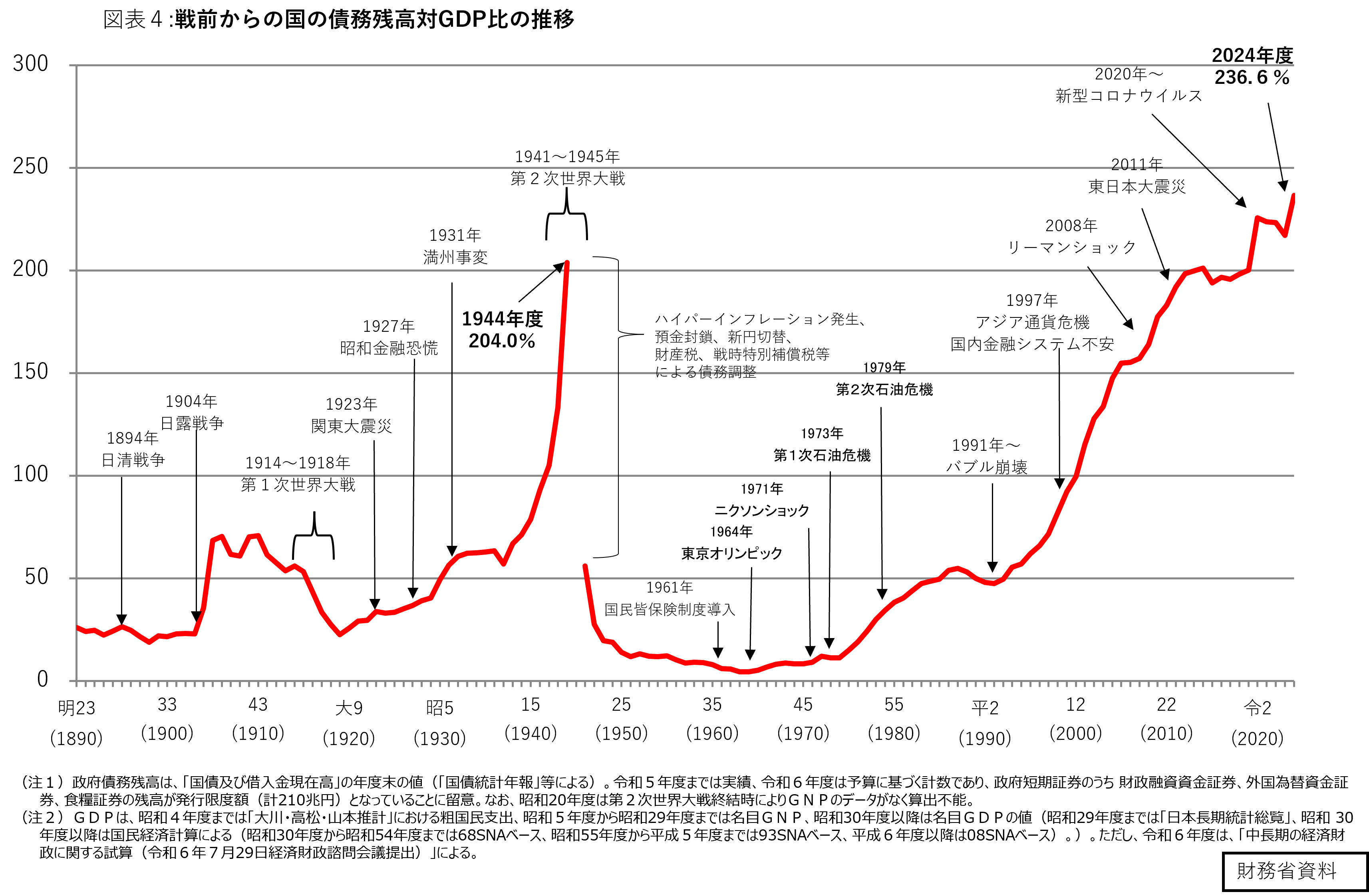

この結果残されたのが図表4に示されたGDPの2.5倍という債務残高だ。この推移を見れば、この間「緊縮財政」とは真逆の大量国債の発行という緩和財政政策を行ってきたことは一目瞭然だ。

巷では財務省が「均衡財政」を目指しているといわれるが、それは正しくない。小泉内閣の2002年以来わが国の財政目標は、当年度税収と当年度政策経費をバランスさせる「基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)」の黒字化であって、利払費も含めたバランスである「財政収支」を目標にしてはいない。もう一つの財政目標は、「債務残高対GDP比」の安定的な引下げだ。毎年30兆円前後の国債発行を続けている状況で、過去の借金の返済を目指す(債務残高を減らす)ことを考えているわけではない。

4.都市伝説(2)「自国通貨建てでファイナンスできる国はいくら国債を発行しても財政破綻しない」

この考え方は、今や発祥の地である米国でも死に絶えたMMT(現代貨幣理論)に基づくものだが、デモの参加者の多く(さらにはSNSで財務省批判をする者)はいまだこの考え方を主張しているようだ。この考え方に対しては、以下の反論ができる。

MMTは、「政府と中央銀行の勘定は一体なので、財政赤字拡大に伴う国債の増発を中央銀行が引き受けることは、借金(国債発行)に見合う国民の資産増加額となる」とする。その結果「公的債務は将来世代の負担にはならず、自国通貨を発行する権限のある政府は、中央銀行が財政赤字分の国債を買い続けることによって、国民負担なく財政出動が可能で財政赤字を気にすることなく財政拡大を行うことができる」ことになる。

その上で、積極財政の歯止めはインフレ懸念で、「インフレ率が上昇し始めたら、増税や歳出削減によって対応する、そのルールをあらかじめ決めておけばいい」とする。

「インフレ率が上昇し始めたら増税や歳出削減により対応、具体的な方法をあらかじめ決めておけばよい」とすることが本当に可能(フィージブル)なのだろうか。法律で(国会で)あらかじめインフレ発生時の財政削減や増税を決めることが現実的なのか。

「増税」は所得税か消費税か新税か、「歳出削減」は社会保障(年金、医療、介護)か公共事業か、規模はどの程度かなどをだれがどのように決めるのか。安倍元総理は法律で決まっている消費税10%引き上げの時期を選挙戦略から2度延期したが、たとえ法律で決めても、増税なのでそのまま実行されるとは考えられない。

また税制には租税法律主義という立法にまつわるタイムラグが生じる。例えば、土地バブル対策として導入された地価税は、1989年に議論が始まったが、導入は92年で、その間3年を要した。実施されたときには既にバブルが崩壊し地価は下落、大規模な土地を保有する百貨店やホテルなどの経営をさらに苦しめる結果になり、凍結された。筆者は当時主税局の課長をしており、税制での対応の難しさを実感した。

現在財務省が恐れているのは、「財政破綻」という抽象的な事象ではなく、国債金利の上昇とそれに伴うインフレで、今まさにその分水嶺にある。

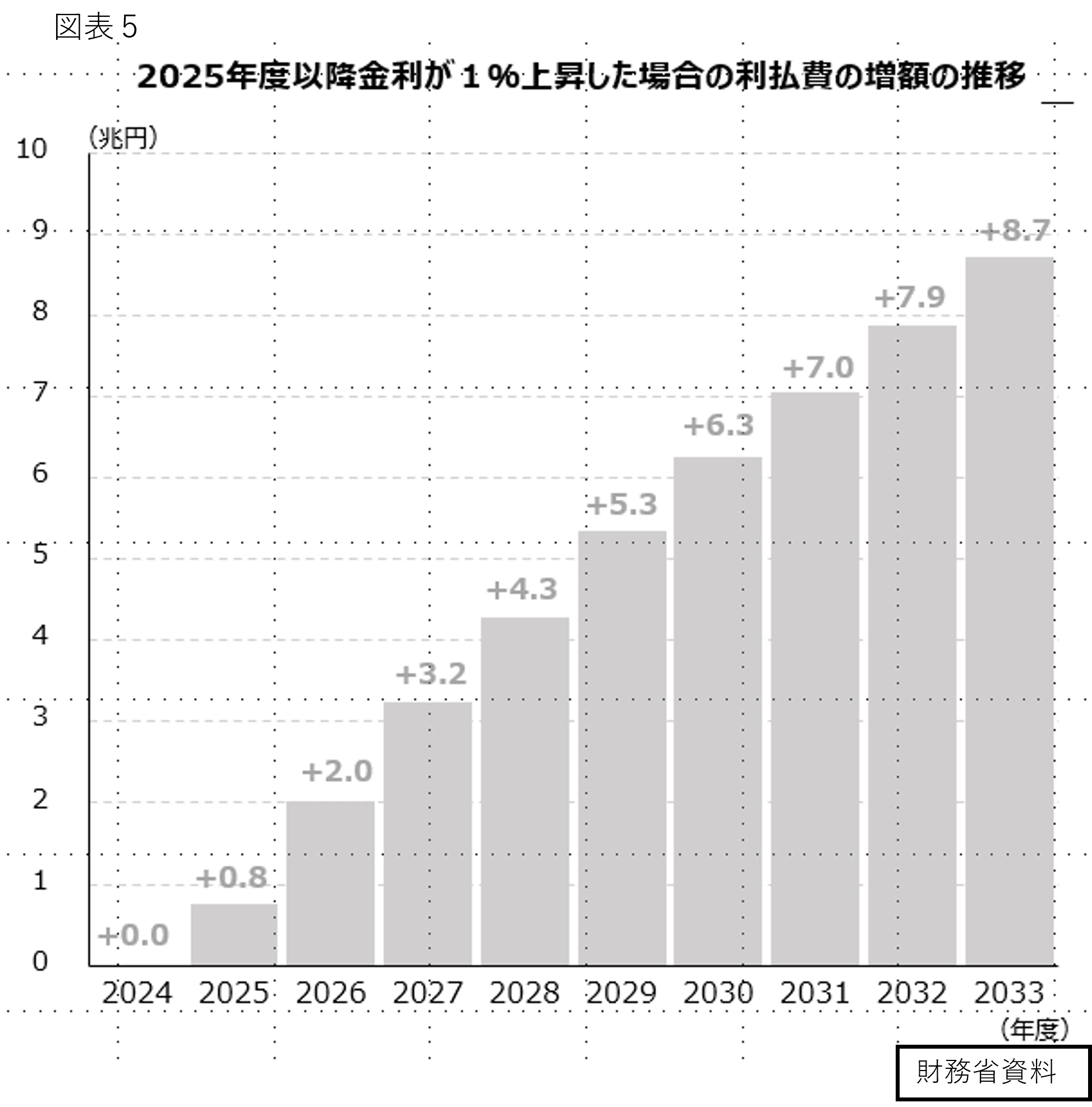

財務省は国債の円滑消化という役割も持っている。国債マーケットでは国債の買い手が見つからず、価格の下落・金利の上昇が続いている。10年債の金利は昨年末には1.1%だったが、3月中旬に1.6%に迫った。今後金利が1%上昇すれば、図表5のように、国の利払費は雪だるま式に増えていく。

背景には、日本銀行が金融正常化をすすめ、国債買入れ額を減少させている中で、国債を買う内外の投資家が先細りつつあるという状況がある。国民民主党の要求である178万円までの基礎控除の引上げは7-8兆円の国債の追加発行を招くが、実現しておれば国債価格は大幅に下落しその分金利は上昇する。

金利の更なる上昇は、民間企業の資金調達に大きな影響を与える。個人にとっても、住宅ローン金利が上がり、生活に大きな悪影響を与える。財務省が大幅減税に反対した理由は、「財政への信認」をつなぎとめ、投資家に日本国の借金である国債を張っていただくことによって、国民生活に不測の事態が生じないようにするという判断からだ。

これについては、英国に現実の事例がある。2022年9月に英国のトラス首相が打ち出した「財源なき減税策」が、株安・国債安(金利上昇)・英ポンド安などの金融市場の混乱を招き、退陣したトラス・ショックで、教訓にする必要がある。わが国国債の格付けを引き下げるという動きもある中、国家の信認をつなぎとめる必要がある。

インフレは財政破綻しなくても生じる。また発生すれば一気に加速する。富裕層と貧困層との格差の拡大、社会に大きな分断・亀裂、経済を混乱に陥れる。財務省が恐れているのは、この点であり決して財政破綻ではない。このように、都市伝説3の「『経済』より『財政』を優先してきた」というのも正しくない。

5.都市伝説(4)「税収は上振れしているので、取り過ぎた税金分を返すべきだ」

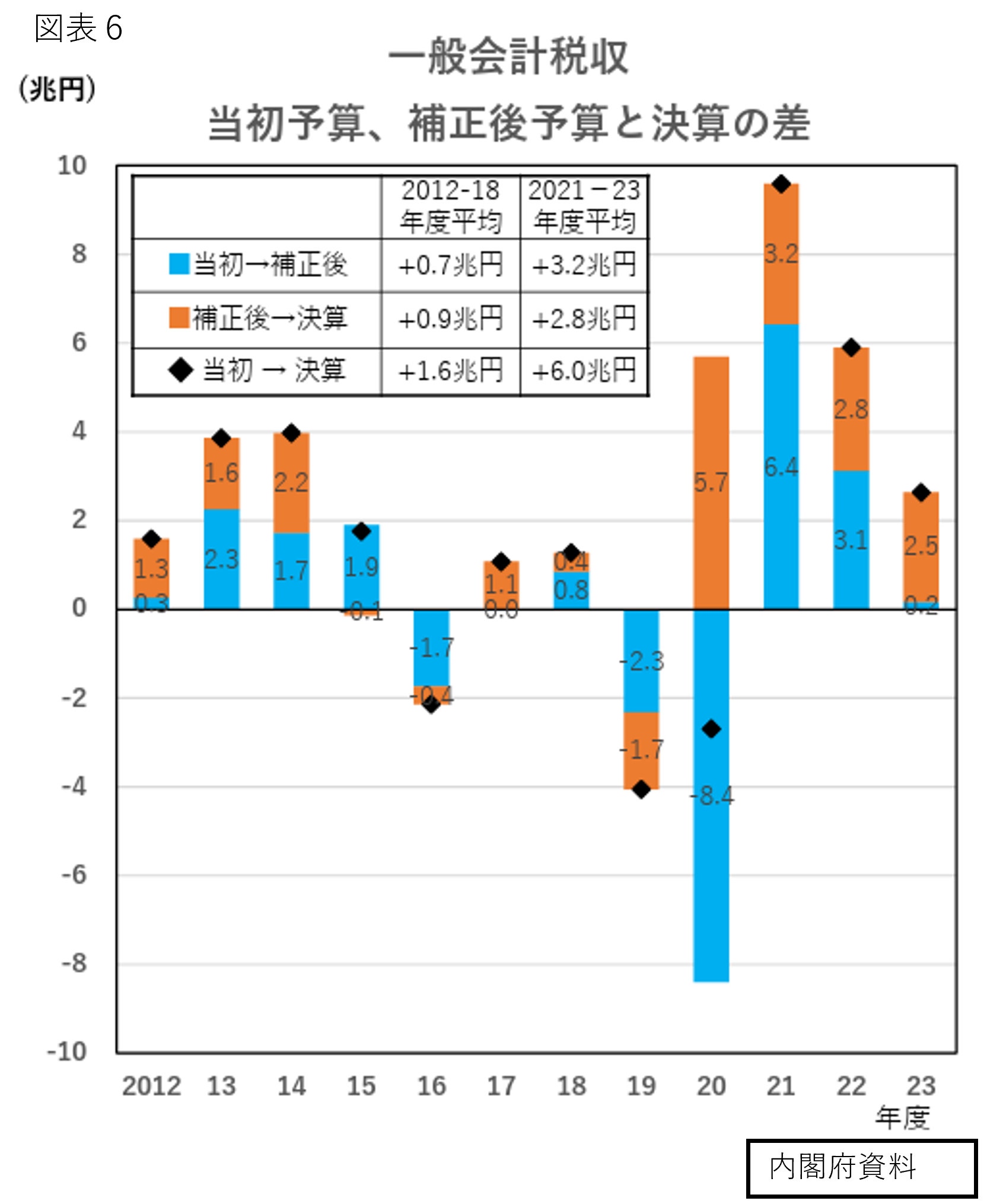

この点も事実に反する。「上振れ」というのは、「当初予算の税収見積り」と「税収実績(決算)」との差額で、「自然増収」と呼ばれるものだ。国民民主党は、これを財源にして減税を要求してきた。しかし図表に見られるように、ここ2、3年はプラスだが、2016年度、2019年度、2020年度とこの10年間で決算が当初予算見積りを下回った年が3回ある。とても恒久財源足りえない。

筆者が財務省主税局で税収見積りの実務責任者を務めた経験から言うと、税収見積りにあたって担当者がまず考えることは、赤字(当初見積りより下振れ)を出さないということである。赤字の規模が大きければ歳入欠陥となる。したがって先行き見通しが不透明な時期は、税収見積りはどうしても慎重になり、「結果」として税収の上振れが出やすい。

また年度後半に補正予算が組まれることが常態化しており、その時の財源として税収の上振れ分も期待されるので、さらに慎重になる。最近では、防衛予算のスキームに「決算剰余金の活用」が入れられたため、あらかじめ剰余金を出すような当初の税収見積りをするプレシャーは一層増加しているのではと考えたりする。

つまり、税収の上振れとか自然増収と呼ばれるものの実態は、このような要因が積み重なった結果として生じるもので、過去の実績を見るとプラスもあればマイナスもあり、「恒久財源」ではありえない。これがあるから大規模な(機械的試算で7~8兆円)減収を生じさせる基礎控除の178万円への引き上げが可能だとする議論は、実態とかけ離れている。

6.都市伝説(5)「減税したら、経済が回復しそれ以上の増収になる」

この点については、米国レーガン大統領1期目の税制改革が参考になる。カリフォルニア大学のラッファー教授の「減税すれば勤労意欲・貯蓄意欲が刺激され、経済活動が活発化し、減税以上の税収をもたらす結果、歳出削減と組み合わされば、財政均衡が達成できる」という考えに沿って1981年にレーガン一期の税制改革が行われた。個人所得税の最高税率を70%から50%に引き下げ、法人税についても加速度償却制度の導入や投資税額控除制度の大幅な拡充を行った。

現実に起きたのは、減税による大幅な歳入減で国防費の大幅な増加とあいまった巨額の財政赤字で、金利は急上昇した。政権はすぐさま増税方針に転じ、1983年社会保障税の引き上げ、1984年の税制優遇措置の縮小などを行い方向転換を図ったが、財政赤字の拡大は止まらなかった。長期金利の上昇、ドル高、経常収支の赤字が生じ米国経済最大の危機となり、1985年9月のG5会合、プラザ合意によりようやく米国経済は正常化した。

「減税すれば(それ以上に)増収になる」という理論は、のちに「フリーランチ理論」とも「ブードゥー(呪術)・エコノミクス」とも揶揄されることになった。

7.都市伝説(6)「財務省は政治を凌駕する力を持っている」

この点は、玉木代表があちこちで語っている「財務省岩論」が的を得ている。

「政治の力が強い時、水位が高い時は岩(財務省)が見えず淡々と仕事をしているが、政治が調整力を失ってくると水位が下がって岩が見え始める」という内容で、財務省と政治家の双方を経験している玉木氏が言うのだから事実はそうなのだろう。つまり財務省最強論というのは、政治の力が落ちていることの裏返しだ。

安倍一強時代は、内閣人事局が目を光らせ、森友問題などに関連し、財務官僚は「忖度官僚」として非難されてきた。つまりこの伝説は、政治の力の裏返しで官僚の力が決まるということを物語っている。

8.財務省の反省点

一方でこのような都市伝説ができる背景には、財務省の方にも多々責任がある。最大の責任は、政治の力が落ちてくる中で、財務省が政治プロセスに入り込み過ぎているという点だ。

官僚は、あくまで専門性で勝負するのが与えられた職務だ。特定の政策のメリット・デメリットを冷静に分析し、選択肢を作るまでが役目であって、それ以上は選挙で選ばれた政治家の判断に任せるべきだ。

選挙を前に、苦い選択肢を提言する、さらに決断し断行するという政治家は皆無になりつつある。それでも、官僚は、自らの則を超えることは自制すべきだろう。

9.最後に

ではSNSにあふれる「誤解」「事実誤認」を抑制するにはどうすべきだろうか。欧米には、政府から独立して客観的なデータに基づいて経済を分析する「独立財政機関」がある。このコンセプトを活用しつつ、議論のもとになる事実を提供するための組織を作ることが必要ではなかろうか。それが安易な財政ポピュリズムの広がりを抑制することにもなる。

デモの原因をたどっていくと、行き過ぎたシルバー民主主義と若者を中心とする格差の拡大、インフレによる生活窮乏に行きつく。したがって急ぐべきはこれらへの対応で、政府がやるべきこととしては、勤労者・現役世代への負担をこれ以上増やさない年金改革であり、格差是正に向けた応能負担・所得再分配機能を強化する所得税改革だ。資産所得や資産そのものへの負担の見直しも急務だ。フルタイムで働けど貧困を抜け出せないワーキングプアへの税・社会保険料負担の軽減(給付付き税額控除)も急務だ。

もっともこれらは政治の強力なイニシアティブがなければ実現できない。そこにこの問題の本質がある。

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)