- 論考

- 資源エネルギー問題

地域エネルギーの持続的活用に向けて(上)―地球温暖化対策本格化で重要度増す地域エネルギーの活用:再生可能エネルギー普及における日本の課題とコミュニティーパワーという考え方

February 2, 2017

研究員

平沼光

地球温暖化対策や東京電力福島第1原発事故の教訓からエネルギー需給における自治体の対応が求められる中、地域で得られる風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを活用する自治体新電力設立の動きなどが注目されている。しかし、大手電力会社10社による地域独占が長く続いた日本では、電力事業を自前で起業・運営した経験のない自治体や地域住民がそのノウハウを十分に持っているとは限らず、課題も多い。

本稿では世界の動向も視野に入れ、いかにすれば地域において再生可能エネルギーをはじめとする地域エネルギーを持続的に活用することができるのか、そのために必要な地域内連携の条件を3回にわたり探る。

本格化する地球温暖化問題への対処

2015年11月30日から12月11日にかけてパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議)にて2020年以降の温暖化対策の新しい国際枠組み「パリ協定」が採択された。採択された内容では、産業革命前からの世界の平均気温上昇を2度未満に抑えること、そして今世紀後半には温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを目標に、全ての参加国に排出量削減目標の作成と提出が義務付けられ、その達成のための国内対策を取っていくことも義務付けられた。今回の採択では温室効果ガスの数値的な削減目標こそ義務付けされなかったものの、日本はもちろんのこと米国、中国を含め全ての参加国が温室効果ガス削減に取り組む義務を負うことが合意された歴史的なものと言える。

歴史的な合意となったパリ協定であるが、COP事務局統合報告書では2度目標を達成するためには各国が約束した排出量削減目標だけでは十分でなく、さらなる追加的削減が必要と指摘されており、各国とも今後はかなりの温室効果ガス削減努力をしなければならないことが見込まれている。すなわちパリ協定の採択は、二酸化炭素(CO2)排出量の多い石油、石炭、天然ガスなどの利用を減らす脱化石燃料化を大胆に進めるとともに、風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギー(以下、再エネ)のさらなる普及を世界的に図りエネルギーの大転換を目指すことを示したことになる。

世界的な民間企業も再エネの普及を後押し

再エネへの投資・技術開発の環境も今後大きく変化する方向にある。日本ではあまり報道されなかったが、COP21の開幕に合わせて関連イベントとして開催された国際会合「ミッション・イノベーション」は、世界から注目された。会合ではオバマ米大統領、オランド仏大統領、モディ印首相、そして米マイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツ氏の登壇の下、世界的なクリーンエネルギーのイノベーションを政府および民間が加速的に実現する誓約が発表されている。この誓約には会合参加国の米、仏、印を含め20カ国が参加しており、誓約国はそれぞれの国において今後5年間にわたり再エネをはじめとするクリーンエネルギー技術の研究開発投資を倍増させ、クリーンで手頃な価格のエネルギーの利用機会の拡大を図ることが記されている。参加20カ国の二酸化炭素排出量の合計は世界の約75%に達し、また参加20カ国のクリーンエネルギー技術の研究開発投資の合計は世界の約80%に達することからその影響力は大きい。さらに、誓約を着実に実現すべく、ミッション・イノベーションに合わせて「ブレークスルーエネルギー連合」という民間の企業連合も立ち上げられている。ブレークスルーエネルギー連合はビル・ゲイツ氏を中心とする世界的な民間投資家の連合であり、ミッション・イノベーションの誓約国におけるクリーンエネルギー技術の研究開発から市場導入までにわたる経済的な支援を行うことにより、エネルギー転換とクリーンエネルギー経済の急速な発展を実現することを目的としている。ブレークスルーエネルギー連合にはビル・ゲイツ氏の他、米フェイスブック社のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)、米アマゾン社のジェフ・ベゾスCEO、米ソロス・ファンド・マネジメント社のジョージ・ソロス会長など28名の世界的に著名な企業人が参加しており、各国政府と民間企業のかつてない連携体制が構築されている。

こうした再エネ普及への世界的な後押しの動きは世界のクリーンエネルギーへの投資状況にも表れている。従来であれば石油、天然ガスなどの化石燃料価格が安い状況下では、わざわざ再エネなどのクリーンエネルギー分野へ投資をするインセンティブは働かなかった。しかし、2014年に90・13㌦/バレル(ニューヨークマーカンタイル取引所価格、年平均)だった原油価格は下がり続け、2016年2月には30・35㌦/バレルにまで下落するという昨今の歴史的な原油安という状況にもかかわらず、中国、アフリカ、米国、ラテンアメリカ、そしてインドでクリーンエネルギーへの投資が急増し、2015年の投資額は2014年の世界総額3159億㌦より4%多い過去最高の3293億㌦に達するという状況が起きている。こうしたクリーンエネルギーへの投資の動きを見ても分かるように、前述した各国政府と民間企業の連携は、今後さらに再エネ普及の動きを世界的に加速させることになる。

地域における温暖化対策と再エネ普及のこれまでの動き

世界的な地球温暖化対策と再エネ普及の潮流にある中、日本では1998年に国、地方自治体、事業者、国民が一体となって取り組む地球温暖化対策に関する基本方針を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」が成立している。温対法ではその第21条1項にて「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という)を策定するものとする」と定めている。地方公共団体実行計画においては温室効果ガス排出の抑制等を行うための施策としてその区域の再エネの利用促進に関する事項を定めるものとされており、地域が再エネ普及に取り組む法的根拠となっている。

その後、2012年7月1日に施行された再エネ電気の固定価格買い取り制度「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、固定価格買い取り制度)は再エネの普及を急速に拡大することになった。経済産業省の公表では固定価格買い取り制度施行前までの再エネ発電施設の全設備容量は約2060万㌔㍗であったが、固定価格買い取り制度施行後の2013年度の設備導入量はわずか1年で700万㌔㍗を超えている。

同時に、固定価格買い取り制度は大手電力会社以外の多様な業種の電力事業への参入を促している。2011年7月には東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体を中心にした地域分散型の再エネの普及・拡大を目指す「自然エネルギー協議会」が設立されている。こうした動きも固定価格買い取り制度が市場参入の壁を低くしたことが影響しており、自治体新電力など自治体自らが地域の再エネを活用した発電会社を設立する動機にもなっている。2016年時点で、自然エネルギー協議会には正会員として34の道府県と準会員となる約200社の法人企業が参加しており、2016年10月7日には自然エネルギー協議会の飯泉嘉門会長(徳島県知事)が環境省を訪れ日本が出遅れているパリ協定の早期批准を求める提言を環境副大臣に手渡すなど、再エネの普及拡大に向けた取り組みを行っている。

普及により見えてきた地域の課題

COP21で合意されたパリ協定は、発効条件である排出量55%以上を占める55カ国以上の批准という条件を満たし、2016年11月4日に発効された。

一方、日本は2016年5月に開催された伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)のホスト国としてパリ協定の早期批准を世界に呼び掛ける宣言を取りまとめたにもかかわらず他国に比べその批准に大きく出遅れてしまい、11月7日からモロッコ・マラケシュで行われたCOP22におけるパリ協定第1回締約国会議(CMA1)には決定権のないオブザーバーとしてしか参加できなかった。

パリ協定の発効は世界的な再エネ普及の方針を確定付けることを意味するが、地域エネルギーである再エネの利用は火力・原子力などの大規模集中型の発電と違い、風力、太陽光、地熱など地域に分散している地域のエネルギーを活用し発電や熱供給を行うものである。その意味でこれまで以上に地域が果たす役割が重要となってくるが、再エネ利用における地域の課題も多い。

2012年の固定価格買い取り制度の施行から2016年6月末時点で導入された再エネの全設備導入量3047万㌔㍗の内訳の約96%に当たる2912万㌔㍗が太陽光発電となっている(経産省公表)。

太陽光発電に必要な資源(太陽光)は地域偏在性が低く太陽光パネルシステムの設置も他の再エネに比べ比較的容易にできること、固定価格買い取り制度における買い取り価格も採算性のある価格帯に設定されてきたこと、そして、太陽光発電設置における環境アセスメントの必要性もなかったことから太陽光発電は制約が少ない状況下で急速に普及が進んできたが、設置地域ではさまざまな問題も浮上してきている。特に発電容量が1メガ㍗以上になるいわゆるメガソーラーのような大規模な太陽光発電施設については、地域の自然環境・生活環境や景観への影響について懸念されるケースが発生している。既に長野県や山形県など環境に影響を及ぼす可能性のある事業計画が浮上してきた自治体では、独自に条例を定めるなどにより太陽光発電を環境アセスメントの対象とすることで事業者による適正な環境配慮を促すなどの対処を行っている。また、経産省資源エネルギー庁では、再生可能エネルギーの普及により各地域で起こっているトラブルの事実関係を把握するため、感電や設備飛散等の発電所設備に係る危険性、土砂崩れ・土砂流出等の土砂災害の危険性、景観破壊、自然環境の破壊などの懸念がある事案の情報提供を広く一般から求める「再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム」を2016年10月14日にホームページ上に開設し、過度に不適切な案件については必要に応じて発電事業者に指導等を行うことを公表している。

再エネの普及が進むにつれ地域外の資本が行う再エネ事業についての課題も見えてきている。再エネ普及形態として発電施設を設置する地域外の資本が当該地域に入り大規模なメガソーラー事業を手掛けるという、いわゆる「外部資本型」の事例も多い。地域としては地域の再エネの活用によりCO2削減と雇用創出などの経済効果を期待して地域外の資本によるメガソーラーを受け入れるが、太陽光発電はパネルを設置するだけでほとんど雇用を創出せず、売電益は外部資本の利益となり、法人税は外部資本の事業本社がある自治体の手に渡ることになる。メガソーラーの設置場所である地域には若干の固定資産税が入ってくるのみで利益が地域に回ってこず、「外部資本型」の太陽光発電事業で地元住民、地元企業、地元自治体がメリットを得ることはあまりないと言える。

メガソーラー設置による地域の自然環境・生活環境や景観への影響が問題視される中、地域への利益還元の構図が見えなければ苦情や反対運動の件数も今後さらに増加することが懸念される。各地域で起こっているメガソーラーの「自分の裏庭ではやらないで(Not In My Back-Yard)」というNIMBY(ニンビィ=総論賛成各論反対)的な問題は、太陽光発電の急速な普及に設置地域の住民理解と受け入れ体制が追い付いていないことが大きな原因の一つと言え、再エネ活用においては地域住民の理解を得ることが極めて重要であることを示唆している。

欧米のコミュニティーパワーという考え方

日本では再エネ普及におけるニンビィ的な問題の解決が課題となってきているが、再エネの普及で先行する欧米ではどうだろうか。欧米では地域のエネルギーは外部資本ではなく地域の人々がオーナーシップをもってその活用を推進する「コミュニティーパワー」という考えの下、その活用が行われている。地域のオーナーシップによる再エネの活用は1980年代から90年代にかけてデンマークで起こされた協同組合形式による風力発電事業がその先駆けといわれている。デンマークで取り組まれた地域オーナーシップによる再エネ事業というモデルは、欧州のみならず各国に広がりコミュニティーパワーと呼ばれるようになった。2011年には世界風力エネルギー協会(World Wind Energy Association=WWEA)がコミュニティーパワーを定義付けるものとして次の三つの原則を採択し、そのうち少なくとも二つを満たす事業は「コミュニティーパワー」として定義されている。

〈コミュニティーパワーの3原則〉

① 地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している。

② プロジェクトの意思決定はコミュニティーに基礎を置く組織によって行われる。

③ 社会的・経済的便益の多数、もしくはすべては地域に分配される。

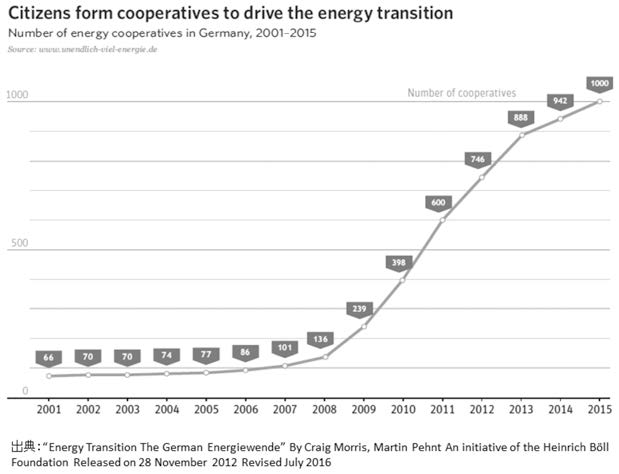

こうしたコミュニティーパワーという考えの下、欧米では地域が中心となって再エネ事業に取り組む事業体として市民出資による市民エネルギー協同組合や地域住民と自治体の連携による市民エネルギー公社などの設立が広がっている。再エネ普及を推進するドイツでは2007年に101件だった市民エネルギー協同組合の数は急速に増加し、2012年には700件を超え、2015年には1000件に達している (図表1) 。2012年のドイツの全発電電力量に占める再エネの割合は23・7%となっているが、発電を行っている再エネ発電設備の所有者はその約40%を市民エネルギー協同組合や市民エネルギー公社を構成する一般市民と自治体公社が占めており (図表2) 、地域が主体となって再エネ活用に貢献していることがうかがわれる。

図表1 ドイツにおける市民エネルギー協同組合数の推移(2001~2015年)

図表2 市民の手により担われる再生可能エネルギー

ドイツ全土の再エネ発電設備の所有者構成(2012年)

こうした市民エネルギー協同組合やエネルギー公社では、地域の再エネを活用した発電事業により売電収益を得たり、これまで地域外に流出していた電力料金や燃料代を再エネによる電力を地産地消したりすることで地域内に循環させるなど地域に利益が残る運営が行われている。また、シュタットベルケ(Stadtwerke)と呼ばれるドイツの地域公共サービス公社では自治体と地域住民の高度な連携により再エネ発電事業だけではなく、ガス事業や熱供給事業、コミュニティーバス運営事業、水道事業などさまざまな公共サービスを幅広く担い、地域住民に提供することで事業運営の採算性を向上させているという事例もある。

日本では外部資本によるメガソーラー等が地域でニンビィ的なトラブルになる状況が浮上してきているが、欧米の市民エネルギー協同組合やエネルギー公社はそもそも事業開始時点から地域住民が主体となって取り組まれていることからトラブルは回避されている。日本においても再エネの活用を進めるには高度な地域内連携による地域主体の再エネ事業をいかにして創出するかという点が大きなポイントとなる。

それを考えるためのヒントとして、次回は欧州の市民エネルギー協同組合やエネルギー公社の具体的な取り組みについて幾つかの事例を紹介する。

時事通信社『地方行政』2016年11月28日号より転載

(3月掲載予定)(中)地域が主役のドイツの再生可能エネルギー事業―経済循環を促す市民エネルギー協同組合とシュタットベルケ

(4月掲載予定)(下)地域主体による再エネ活用事業の創出―必ずしも要件とはならない社会関係資本の蓄積