R-2021-057

科学・技術を起点としたイノベーションを目指す政策に対する各国の熱が、近年急速に高まっている[i]。その中でもとくに、社会課題を大きく解決することを目的とし、実用化(産業化)がゴールとなっている、政策領域横断型の大型の研究開発プログラムは、Mission-oriented Innovation Policy (MOIP)と呼ばれ、科学技術政策の新たな論点の一つとなっている[ii]。大型なプログラムであるがゆえに、国を挙げて、というスローガンとも結びつきやすい。しかし、現代の産業の構造と適合的なのだろうか。本稿では「オールジャパン」のようなスローガンの負の側面を議論する。

| 1.Mission-oriented Innovation Policyと「オールジャパン」 2.現代の複雑化・システム化された製品と「エコシステム」化 3.「オールジャパン」の負の側面 4.負の側面の境界条件 |

1.Mission-oriented Innovation Policyと「オールジャパン」

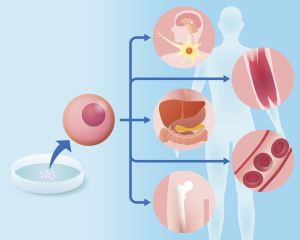

国のイノベーション戦略や、イノベーションの政策を実装する研究開発プログラムの中で、「オールジャパン」の体制が強調されることがある。例えば、日本医療研究開発機構では「オールジャパンでの医薬品・医療機器開発プロジェクト」が推進されている。また、内閣府に設置された国立研究開発法人イノベーション戦略会議ではその目的が「オールジャパンかつグローバルな研究開発体制でのイノベーション推進戦略の検討」となっている。

MOIPの代表的な例である『戦略的イノベーション創造プログラム』(SIP)や『ムーンショット型研究開発制度』では、公式な文書にこそ「オールジャパン」の語は現れないが、報道やプログラムを実施する者のプレスリリースでは「オールジャパン」の形容詞とともに紹介されていることが散見される。

日本の多様な産業、多くの研究開発機関の力があることは、直観的には大きな社会課題の解決を図るために好ましいことであるように思われる。しかし、OECDが近年発表したMOIPに関するレポートでは、多大な調整コストを伴うことが課題であると指摘されている[iii]。では具体的にはどのような点で調整コストがかかり、それはどのような場合に顕著なのだろうか。筆者が専門とする技術マネジメント論の観点から考察をしたい。

2.現代の複雑化・システム化された製品と「エコシステム」化

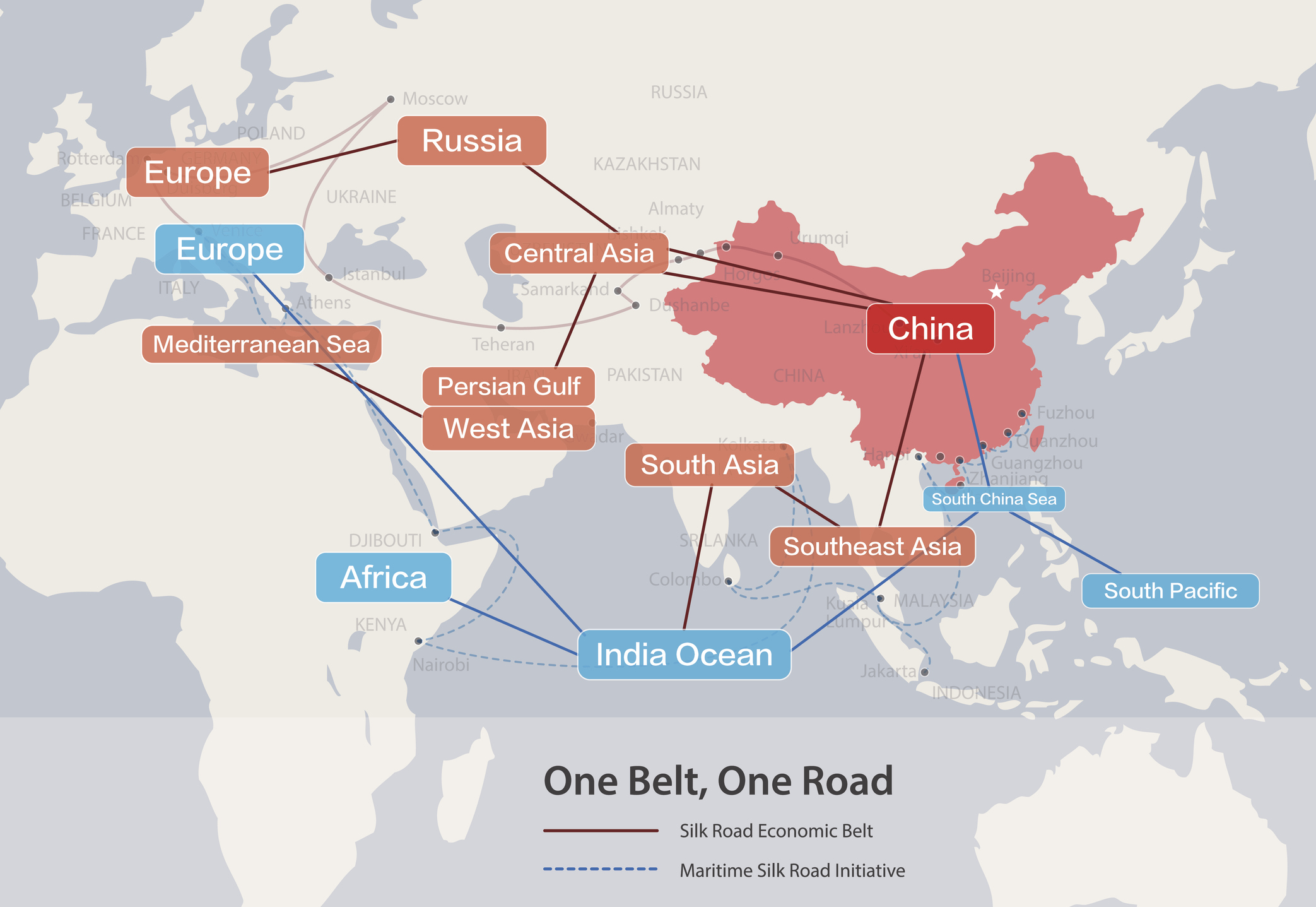

この数十年の間に知的財産戦略と事業戦略の融合が進み、多数の企業、研究開発組織、そして、ユーザーが分業し、システム化された製品・サービスが成り立つようになってきた。単なる分業であれば、その中の誰かが機会主義的な行動をとり、分業自体がうまくいかなくなることもあるが、知的財産戦略と事業戦略が融合した分業であれば、知的財産権の制約や契約による相互の拘束を活用して、相互の機会主義的な行動を抑制し、分業を持続的なものとしている。このような姿を生態系になぞらえて「エコシステム」と表現される[iv]。

重要なのは、エコシステムは伝統的な産業で見られるような階層構造ではない、という点である。圧倒的に立場の強い企業が他の企業を従えるのではなく、それぞれがそれぞれにとって得意な事業を進めていくことで、製品・サービスが普及する速度を早め、かつ、高い収益性を実現するのである。

エコシステムとして成立している製品・サービスの中には、特定のレイヤー(部品、サービス)を安価に流通するように工夫し、普及を促していることが少なくない[v]。これによってそのレイヤーに隣接する事業を営む者が得に高い収益をあげていることがある。その収益の挙げ方が定型化されたものを収益モデルと呼ぶ。例えばスマートフォンを例に取ってみよう。収益のモデルは次のとおり複数ある。

- スマートフォン本体で収益を得る(例:シャープ、Oppoなどの電機メーカー)

- スマートフォンは安く流通するよう誘導し、広く普及したスマートフォンを利用した通信の料金で収益を得る(例:NTTドコモなどの通信オペレーター)

- スマートフォン本体、通信料とも安くなるよう誘導し、より広く普及したスマートフォンに不可欠な部品で収益を得る(例:Qualcommなどの部品メーカー)

- スマートフォン本体、通信料とも安くなるよう誘導し、より広く普及したスマートフォンのアプリケーションソフトやそこでの広告を通じて収益を得る(例:Facebookなどのサービス・プロバイダー)

- スマートフォンの基本ソフトを安価に提供した上で、スマートフォン本体、通信料とも安くなるよう誘導し、より広く普及したスマートフォン上での第三者のアプリケーションソフトの売上の手数料を通じて収益を得る(例:Google、Appleなどの基本ソフトベンダー)

このようなエコシステムでは、相対的に安価に特定のレイヤーを提供できる企業と組むかが重要になる。ただ、これは単に労働力の安価な途上国の製造拠点と組むことだけを意味しない。例えばGoogleの優れたエネルギーマネジメントシステム[vi]など、高い技術力によって顧客の支払い意思額から見たときに相対的に安価に部品・サービスを提供できることを含む。

3.「オールジャパン」の負の側面

このような関係の中では、各企業間での利害は対立しやすい。どれかの企業が安価にしたいと思うレイヤーが、他の企業にとっての貴重な収益源である、ということが起こる。先程のスマートフォンの例であれば、スマートフォンのメーカー、通信オペレーター、部品メーカー、アプリケーションソフトベンダーで利害が一致することは極めて難しい。

しかも一部の企業はこれらが組み合わさっている。例えば、スマートフォンならば、Apple(スマートフォン本体+基本ソフト)、Google(スマートフォン本体+アプリケーション+基本ソフト)、サムスン電子やソニー(スマートフォン本体+部品)などがその例である。このような場合には利害調整は一層複雑になる。そのため、スマートフォンを巡っては各社が特許権という武器を使い覇権を争う事態が10年以上続いているのである。

このような中で、「オールジャパン」を強調することにはどのような含意があるだろうか。そもそも「オールジャパン」が何を意味するかで変わってくる。

(1)システム化された製品・サービスのほとんど、または、全てを日本企業が担うことを意味している場合(自前主義型の発想の場合)

この発想を強調する場合、国際的な競争力を目指すなかで各企業の利害が衝突するか、または特定のレイヤーを安価にする工夫ができずに国際競争力を得られないかのいずれかに陥ることが予想される。システム化された製品では目指すべきではない発想であると考えられる。

(2)日本の競争力上有利なレイヤーを優先し、他のレイヤーは普及のための材料とすることを意味している場合(戦略的な競争力確保を重視する発想の場合)

この発想を強調する場合、誰かがリーダーシップを取って特定の企業にとって不利な製品・サービスの推進をすることになる。国がリーダーシップをとって調整する場合は産業への介入となるためその正統性が問われることになり、産業界がリーダーシップを取って調整する場合は対立するプロジェクトが並立することが生じうる。

後者の場合は競争力の問題は生じないが、それに対してMOIPとして投資をする場合に競合するプロジェクトに重複して投資をするのか、それとも選抜をするのかが問われることになる。選抜をした場合は前者同様に正統性が問題となり、選抜をしない場合はそのような支出が後知恵により「無駄」とみなされることが懸念される。

一般に成功するものを予測することは困難であることを前提にポートフォリオを組んで対応をする、というのが近年のイノベーションに対する投資の定石である[vii]。しかし、現実に日本のMOIPを見ると1テーマ1プロジェクトに絞られてしまっていることが少なくないように見える。公会計の運用や、事後的な目からみた「無駄」を無邪気に批判する社会の受け止めが元になっているとすると、改善を図っていく必要があるのではないか。

4.負の側面の境界条件

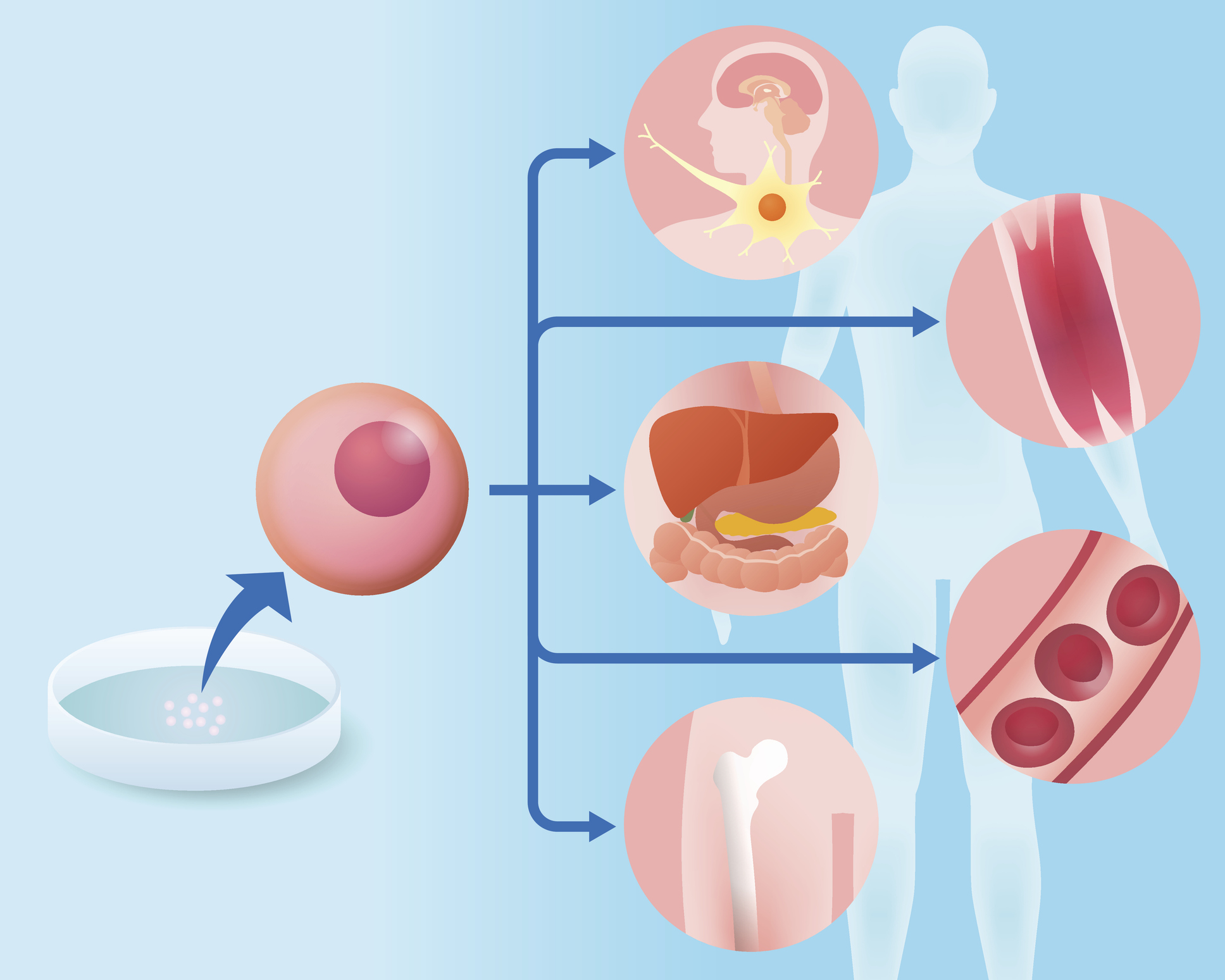

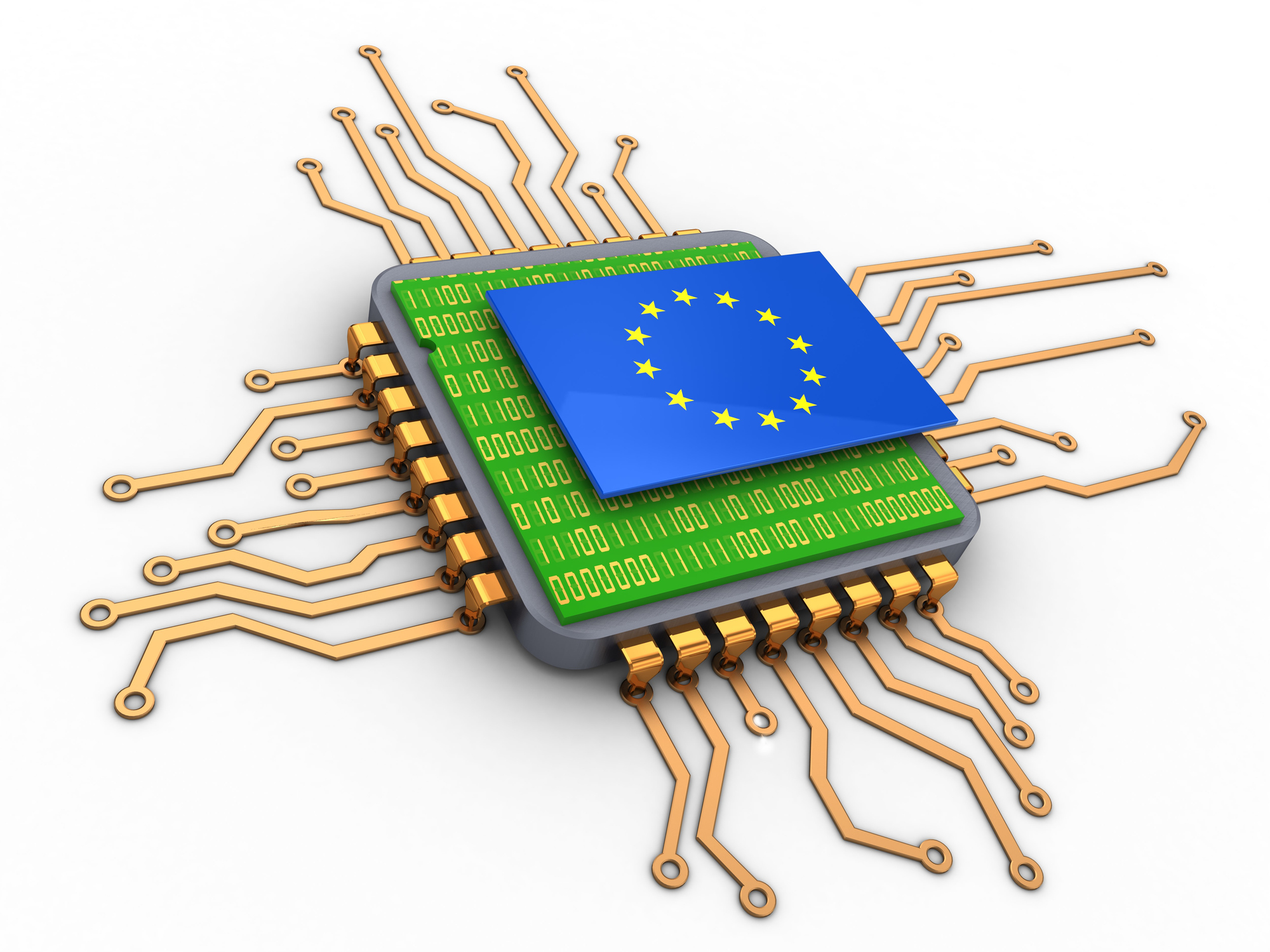

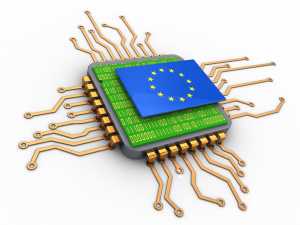

もっともこの議論は複雑化・システム化された製品にのみ妥当する。例えば、医療機器、通信システム、自動運転車、半導体などには妥当するが、化学品や医薬品などには当てはまりにくい。また、複雑化・システム化された製品であっても、それを構成するレイヤーの殆どに日本の競争力がない場合は、利害の対立が生じる確率が下がる。ただ、後者のような場合はあまり歓迎したくないものである。

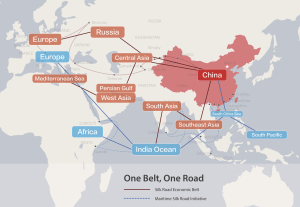

[i]例えば、Economist誌の2022年1月15日号では「新たな介入主義」としてやや否定的に紹介しているものの、とりわけ産業政策の中で政府が関与したイノベーションの推進が先進国・中進国それぞれで進められていることが描かれている。

[ii]OECD, The Design and Implementation of Mission-oriented Innovation Policies: A New Systemic Policy Approach to Address Societal Challenges, OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers, No.100.

[iii]前掲注ii・p.87.

[iv]立本博文『プラットフォーム企業のグローバル戦略――オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム』(有斐閣、2017年)

[v]典型的な例が標準化により様々な企業の参入を促すものである。そこに知的財産権を戦術的に活用して収益性を維持するものが「オープン&クローズ戦略」である。詳しくは小川紘一『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件 増補改訂版』(翔泳社、2015年)。また、標準化を政策的な手段とするべきでないことも留意するべきである。その警鐘を鳴らすものとして江藤学『標準化ビジネス戦略大全』(日本経済新聞出版、2021年)

[vi]西田圭介『Googleを支える技術―巨大システムの内側の世界』(技術評論社、2008年)

[vii]その効果の実証としてKlingebiel, R., and C. Rammer. 2014. "Resource allocation strategy for innovation portfolio management." Strategic Management Journal, 35(2): 246-268.

※本Reviewの英語版はこちら

_jpg_w300px_h180px.jpg)