R-2024-115

| ・1.はじめに-科学技術イノベーション政策における「つなぐ人材」の重要性 ・2.行政学研究・公共政策学研究・組織論研究における「つなぐ」人材の専門性 ・3.日本において求められる「つなぐ」人材とその能力育成の課題 |

1.はじめに-科学技術イノベーション政策における「つなぐ人材」の重要性

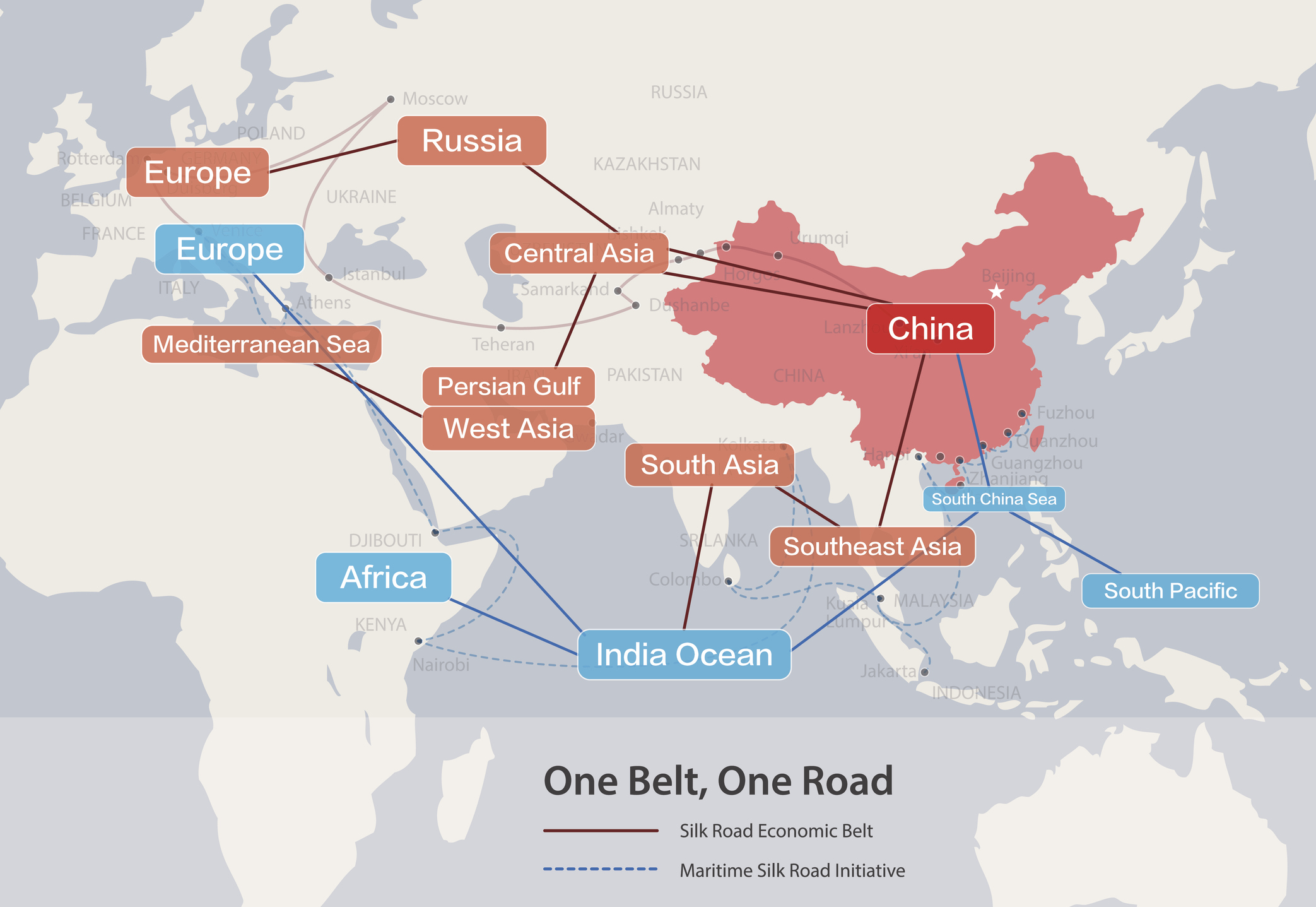

現代の科学技術政策においては、個別技術の研究開発だけを対象とするのではなく、イノベーションという概念が強調されていることからもうかがえるように、様々な分野における社会変革との緊密な連携が求められている。日本でも、内閣府に設置された戦略的イノベーション創造プログラム(SIP: Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)、ムーンショット型研究開発制度といったミッション志向型イノベーション政策(MOIP: Mission-oriented Innovation Policy)のプログラムでは、横割り型の科学技術政策と各分野別の縦割り政策との「つなぎ」が求められている。また、科学技術政策と安全保障政策、競争政策、地域政策といった横割り政策間の「つなぎ」も重要になりつつあるとともに、宇宙とサイバーセキュリティといった複数の科学技術領域間の「つなぎ」も新たなフロンティアであることが認識されるようになってきている。さらに、より基本的な課題として、民間部門が新興技術研究開発と社会実装のドライバーとなる中で、政府部門と新たな科学技術の担い手となっている民間部門の「つなぎ」のあり方が、縦割り政策と横割り政策の関係、横割り政策間の関係、科学技術領域間の関係にも影響を与えつつある。

以上のように、社会課題の解決を目的として、横割り政策と縦割り政策の「つなぎ」、横割り政策間の「つなぎ」、科学技術領域間の「つなぎ」、新興技術をめぐる政府部門と民間部門の「つなぎ」を確保していくためには、調整のための公式の制度的な仕組みを構築するだけでは十分ではない。そのような仕組みの運営を担う「つなぐ」人材の確保とその能力育成が重要となっている。具体的には、科学技術政策とセクター別のエネルギー政策、医療政策等を「つなぐ」人材、科学技術の安全保障上の含意等と民生利用をつなげて戦略を構想することのできる人材、民間企業や研究機関等において、新興科学技術の倫理的・法的・社会的課題(ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)、経済安全保障上の要請や必要な規制のデザインを個別の科学技術に即して把握し、技術開発にフィードバックすることのできる人材が必要となっている。

本レビューでは、2.において、これまでの行政学研究・公共政策学研究・組織論研究・科学技術社会論研究における「つなぐ」人材の専門性に関する既存の研究・議論のレビューを行う。まず、政策形成において中心的役割を果たしてきた総合職国家公務員に関して求められてきた専門性に関する公務員制度改革における議論を検討し、そこで求められている専門性と、現在の科学技術イノベーション政策において求められている専門性との違いを明らかにする。その上で、「厄介な問題」(wicked problem)への対応のための「問題志向ガバナンス」、「バウンダリースパニング」、「科学と政策の仲介」といった概念を手掛かりに、現在の科学技術イノベーション政策の担い手となる人材に求められる能力を明らかにする。

その上で、3.においては、現代日本の科学技術イノベーション政策の現状と課題を踏まえた上で、科学技術イノベーション政策において必要とされるこのような「つなぐ」人材の性格、類型、能力、育成プロセスを整理する。そして、このような「つなぐ」人材の候補者、「つなぐ」人材を組織的に生み出していくために必要な人事政策・制度、「つなぐ」人材を支援する戦略的知性(strategic intelligence)のプラットフォームについての提案を行う。

2.行政学研究・公共政策学研究・組織論研究における「つなぐ」人材の専門性

(1)公務員制度改革において議論される専門性との違い

政策形成に関わる人材の専門性をめぐっては、日本の中央省庁の政策形成過程において中心的役割を担ってきた国家公務員総合職の行政官に求められる専門性をめぐって、一定の議論が蓄積されてきた。これまでの多くの政治学・行政学研究において、行政官の専門性の類型として挙げられてきたのは現場知としての執務知識と理論知による専門知識である。 前者は行政官としての職務を遂行する過程で習得されるジェネラリスト的な政治調整能力であるのに対し、後者は当該分野のスペシャリストとしての専門知識である。そのうち、日本の行政官の専門性の中心を占めていたのは、前者のジェネラリストとしての調整能力であった。これに対し、日本の1999年以降の公務員制度改革における専門スタッフ職の新設やジョブ型的な雇用の要素が含まれる中途採用や任期付採用の活用では、後者のスペシャリストとしての高度な専門知識を持つ行政官像が意識されてきたと言える。

その後、政策課題が複雑化する中で、利害調整のためにも高度な専門知識が必要となった(中島2020)。現代の日本の行政においては、多様なステークホルダーをつないで政策形成を行うために、行政官が従来のジェネラリストとしての調整能力に加えて分野別の専門知識を身につけ、2種類の専門性を兼ね備えることが求められるようになった。

他方で、これらの2種類の専門性の足し算だけでは、科学技術イノベーション政策で多様なステークホルダーを「つなぐ」ためには不十分である。第1に、科学技術が関わる政策課題の多くは、問題が構造化されていない複雑な「厄介な問題」 であり、これまでとは異なる調整が必要となっている。従来は、それぞれの省庁が分担して社会部門を所管し、所管内の社会の団体と密接な関係を築いてその利益を代弁する「省庁代表制」が日本の官僚制のあり方だった(飯尾2007)。これを政府と他のステークホルダーとのつながりに焦点を当てた政策ネットワーク概念に当てはめれば、同じネットワーク内のステークホルダーが安定的で、価値観や政策選好、イデオロギーに同質性があり、つながりが密接な政策共同体の特徴が強いものだったと言える(Rhodes 1997)。これに対し、「厄介な問題」では、問題の捉え方も、それに対する解決策も各ステークホルダーで異なる(Head 2022)。 問題及び解決に対する認識枠組みの構築の仕方によって、科学技術あるいは社会のイノベーションの捉え方も変化し、どの科学技術に関するどのステークホルダーをつないでいくのかということも変わりうる。その中では、従来の所管を超えた領域横断的な対応が必要となり、これまでとは異なるステークホルダーとの関係構築が求められることもある。ステークホルダー同士の関係性や、コンセンサスの有無が変わり、よりつながりが緩やかなイシューネットワーク的な政策ネットワークが形成されることが予想される中で、「つなぐ」難易度は上昇する。価値観やイデオロギー、これまでの関係の蓄積等が異なる多様な主体を「つなぐ」ためには、従来の政策共同体内での調整とは異なる調整能力が必要となる。

第2に、高度な科学技術に関する知識は、実際にその知識の生成や利用を進めている民間企業や大学・研究機関等の政府部門外のセクターに蓄積されていることが多い。そのため、科学技術イノベーション政策において政策形成を進めるためには、官民という組織の境界を超えて行動することが特に必要になる。いくつかの既存研究では、従来の調整能力とは異なる専門性として、分野別の専門知識と並んで組織運営のマネジメント能力が類型化されているが(小田2019、飯尾2019)、組織を超えて多様な主体を「つなぐ」ためには、狭い範囲での利害調整により、落としどころを探ることとは異なる、横断的・マネジメント的な専門性が求められる。

このような課題意識を踏まえ、以下では「つなぐ」ために必要な専門性を広く検討することを目的として、行政学、公共政策学、組織論、科学技術社会論等における議論を整理する。

(2)「厄介な問題」への対応

組織が活動する環境条件に着目する組織論のコンティンジェンシー理論の観点からは、環境に応じて適合性の高い組織形態は異なる。すなわち、安定的な環境では標準化とヒエラルキーに基づいた官僚制組織が有効であるのに対し、環境変化が激しくタスクが不明確な場合には水平的な相互作用を通して調整を行うネットワーク型の組織が有利となる(Burns, et al. 1994)。「厄介な問題」への対応のために官だけではなく民とも協働する必要があることが認識される中で登場したネットワーク・ガバナンス研究あるいはコラボレイティブ・ガバナンス研究や、公共イノベーション研究 (public innovation) でも、多様な主体の協働によってシナジー効果を発揮し、公共サービスにイノベーションをもたらすための組織構造や調整の特徴として、ヒエラルキーや市場との対比を念頭にネットワークが挙げられている(Osborne 2010, Agranoff 2014, Voets, et al. 2021)。

組織構造や調整のあり方によって適した能力は変化する。定型的な問題の処理に適した官僚制組織における能力は、その能力に合わせて問題を定義し、「厄介な問題」の解決をむしろ妨げる可能性があるとして、多様な主体との協働を前提に問題への対応能力を高める必要があるという「問題志向ガバナンス」の考え方は、本レビューの課題意識とも通じ、大きな示唆を与えるものである(Mayne, et al. 2020)。問題志向ガバナンスのための能力として、多様な主体の間のマネジメントを絶えず改善していく学習能力(reflective-improvement capability)、協働能力(collaborative capability)、データ分析能力 (data-analytic capability)が挙げられている。これらが重要なのは、問題自体を多様な主体でともに捉え直し、集団としての取り組みを再構成する上での様々な課題を解消することに役に立つからである。公共イノベーション研究でも同様に、多様な主体が協働してイノベーションを生むためには、お互いの資源や能力を補完しあうシナジー、相互作用によってお互いの認識を学び合い新たなアイディアの創出につなげる学習、そして目的への同意と支持を築くコミットメントが重要であるとされる(Ansell and Torfing 2014)。

これらの文献は、ネットワーク内の多様な視点を相互に学習し、問題の捉え方自体を更新し、共通のビジョンを描いていくことの重要性を指摘する点で共通している。これは、政策過程論における「政策の窓」モデルの政策起業家の役割とも重なる。すなわち、政策課題として設定されるためには、中心となって政策のアイディアを唱える政策起業家が重要である(キングダン2017)。例えば、連帯や持続可能性、社会的包摂などのアイディアが、様々な個人や組織に訴えかける「連合磁石」として機能し、人々をつなぐとされる(Béland and Cox 2016)。

こうした政策起業家の専門性は、社会的感受性や粘り強さのような習得に時間がかかる属性、戦略的思考や交渉力などの習得できるスキル、属性とスキルの下に転換される問題のフレーミングやチームビルディング、ネットワークの活用・拡大といった戦略として把握される(Mintrom 2019)。 これらは問題志向ガバナンスにおいて挙げられていた学習能力や協働能力と通じる。つまり、「つなぐ」能力としては、第1に多様な主体間の学習を通じて問題を捉え直して共通のビジョンを描けるようなアイディアに関する能力、第2に多様な主体間をマネジメントして共に協働していくための能力の2つを導くことができる。

(3)「バウンダリースパニング」と科学と政策の仲介

以上が行政学・公共政策学領域における議論であるが、組織論研究領域でもバウンダリースパニングとして類似の議論が展開されている。複雑化する様々な課題の解決のためには異なる組織・集団が境界 (boundary) を超えて協働することが必要である。その協働を導くための方向性、団結力、責任感を築く能力であるバウンダリースパンニングリーダーシップの取り組みの中には、共通のアイデンティティを築くモビライジングや、新しい方向へと集団を再編するトランスフォーミングが含まれる(アーンスト、クロボット=メイソン2018)。これらでは共通のビジョンやゴール等を掲げることや、問題の位置づけが重要であるとされている。政策起業家の議論と同様に、多様な主体をつなげるためにはアイディアが大きな役割を果たすと言える。

また、科学技術社会論等の研究分野においても、科学と政策の仲介に焦点を当てた類似の研究が存在する。科学技術イノベーション政策においては、科学と政策というもう一つの境界が存在する。これは科学技術的知識の生産を行う専門家と、それを利用する政府部門の間にある境界を超えるということ、つまり知識の生産者と知識の利用者という組織間関係の課題でもある。知識に焦点を当て、その越境を果たすために仲介を行う人材あるいは組織の議論は、科学技術社会論においては境界組織 (boundary organization)、ナレッジブローカー (knowledge broker) や科学的助言といった概念の下で行われてきた。

こうした議論が強調するのが、専門家が科学技術的な知識を政府部門側に単に提供するだけでは「つなぐ」ことにはならない点である。例えば、科学的助言者の規範的な役割を示した「誠実な斡旋者」 (honest broker)モデルでは、科学技術的知識が政策形成に用いられることを明確に意識した上で政策の選択肢を提示する専門家像が描かれている。これは、政府部門側の政策案に応じて科学技術的知識を提供する「科学知識の提供者」(science arbiter) とは明確に区別される(Pielke 2007、有本他2016)。 さらに、科学的助言におけるこのようなバウンダリースパニングが、サイエンスコミュニケーションや応用科学、アドボカシーといった類似概念と区別される理由として、単発かつ一方向的に科学技術の知識を政府組織に伝えるのではなく、「誠実な斡旋者」として持続的かつ包括的に知識の交換を双方向に行うことを重視する点をあげることができる。伝えるべき相手との関係を意識しながら、知識交換を促進することは、信頼のある持続的な関係を築き、科学技術と政策形成の間の境界を超えることをより容易にする(Bednarek, et al. 2018)。

そうした取り組みを行うためには、科学技術的知識を生産することを主とする専門家とは異なる能力が必要である。具体的には、多様な視点を持つステークホルダーを調整する政治的能力や、問題を複数の視点で捉えるメタ分析能力が挙げられる(Bednarek, et al. 2018)。また、何が科学技術的な知識として捉えられるかを決めるという点で、科学と政策を「つなぐ」役割を担う人材・組織は政策起業家的な側面を持つという指摘も、必要な能力を考える上で示唆的である(MacKillop, et al. 2023)。さらに、科学技術的な知識と政策形成をつなげる際には、複数の科学技術的な知識をつなぐ必要がある場合も多い。その際には、複数の知識の生産者を利用者も念頭に置きつつ、「つなぐ」能力が求められる。多様な視点を持つステークホルダーを調整する政治的能力や、問題を複数の視点で捉えるメタ分析能力は、このような観点からも求められるといえる。

ただし、これらの議論では、高度な科学技術的な専門知識の保有者側である専門家が政府部門に対してその知識を伝えることが出発点となっており、「つなぐ」人材として想定されているのは専門知識の保有者側である。政府部門内部の人材が科学と政策の境界を超えるために必要な専門性の具体的な要件とその育成方法については、十分に議論されてはいない。

3.日本において求められる「つなぐ」人材とその能力育成の課題

2.において検討した既存研究の検討から、科学技術イノベーション政策の担い手に求められる能力は、必ずしも特定分野の専門性ということではなく、問題を複数の視点からとらえるメタ分析能力を持ち、多様な視点を持つステークホルダーを調整するバウンダリースパニングやナレッジブローカーとしての能力であることが推測される。以下では、このような観点を踏まえて、日本の科学技術イノベーション政策において求められる「つなぐ」人材とその能力育成に関する課題について、具体的に整理したい。

(1)柔軟な「つなぎ」の必要性

「つなぐ人材」について議論する際には、まず、「つなぎ」が目的なのか、手段なのかについて確認しておく必要があると思われる。2.で検討した「問題志向ガバナンス」の観点からは、目的は問題の解決であって、そのために必要な「つなぎ」はあくまでも手段であるということになる。日本の第6期科学技術基本計画において提示されている「総合知」の概念も、「つなぎ」の重要性を指摘しているといえる。第6期科学技術基本計画においても、大きな位置づけとしては、「様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用」(内閣府2021、42)といった表現に見られるように、総合知を社会課題の解決と結びつけて論じている。しかし、「人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」」(内閣府2021、42)といった表現がしばしば単独で用いられることからもわかるように、しばしば「総合知」の構築それ自体が自己目的化されることがある。

「つなぎ」が手段であるということは、「つなぎ」のための調整のあり方、範囲も、問題に応じて多様であるということになる。従って、固定的な組織的な調整メカニズムが必ずしも有用であるわけではない。逆にこのようなアドホックな「つなぎ」においては、「問題志向ガバナンス」の議論にもみられるように、問題のフレーミング、問題への対応のためのアイディアの柔軟なありかたが求心力を確保するための磁石として重要になる。また、問題や目的の変化に対応して、柔軟に「つなぎ直し」を行うことも重要になる。

(2)多様な「つなぎ」のありかた-「つなぎ」の諸類型

1.でも述べたように、科学技術イノベーション政策において求められる「つなぎ」のありかたは多様であり、「つなぎ」には様々な類型がある。

第1の類型は、横割り政策と縦割り政策の「つなぎ」である。日本でも、内閣府が関与した戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)、ムーンショット型研究開発制度といったミッション志向型イノベーション政策(MOIP)のプログラムでは、横割り型の科学技術政策と各分野別の縦割り政策(エネルギー政策、健康医療政策、環境政策、交通政策等)の「つなぎ」が求められてきた。省内では、例えば、単一省内でも、経済産業省(旧通産省)においては、伝統的に、省内の横割り政策(経済産業政策、環境技術政策等)と縦割り政策(各製造分野政策等)の相互作用の中から、政策革新が求められてきた(城山他1999、永澤2025)。

第2の類型は、横割り政策間の「つなぎ」である。例えば、科学技術政策と安全保障政策(永澤2025)、科学技術政策と競争政策、科学技術政策と地域政策(立地政策、地方自治体レベルでの科学技術政策、クラスター政策等)といった横割り政策間の「つなぎ」がこの類型に該当する。近年の特徴として、様々な観点からの横割り政策が提起され、結果として横割り政策間の「つなぎ」がより重要になりつつあるといえる。例えば、グリーントランスフォーメーションといった大規模な政策においては、経済産業政策、科学技術政策、経済安全保障政策といった複数の横割り政策間の「つなぎ」が重要になるとともに、実施体制構築に当たってはこれらを省庁レベル、内閣レベルで重層的に組織化する必要が生じている。

第3の類型は、複数の科学技術領域間の「つなぎ」である。例えば、宇宙とサイバーセキュリティ、宇宙と原子力といった複数科学技術領域間の「つなぎ」(伊奈2025)がその例に当たる。サイバー・通信システムにおいて宇宙システムが不可欠な一部となる中で、宇宙政策とサイバーセキュリティといった従来別々に扱われてきた政策間の連携を図る必要が生じている。また、原子力施設を用いた放射線試験は、宇宙における研究開発の重要な手段となりつつある。

第4の類型は、政府部門における科学技術イノベーション政策等の公共政策と、民間部門の科学技術研究開発戦略との「つなぎ」である。民間部門が新興科学技術研究開発や社会実装の主要なドライバーとなる中で、ELSIの確保や新たに必要な規制の設計、経済安全保障の実現等において、政府部門と新興科学技術研究開発と社会実装の担い手となっている民間部門の「つなぎ」のあり方が重要になりつつある。例えば、必要な規制の設計に関しては、レギュラトリーサイエンスや民間主体による「レスポンシブル・ロビイング」(岸本2024、黒河2024)が重要になる。また、科学技術政策に不可避な不確実な情報に基づいて意思決定を行う必要がある場合、このような官民連携はより重要になるといえる。技術開発に関するインテリジェンスと国際政治に関するインテリジェンスという異なるインテリジェンスシステム間の接続が求められる経済安全保障インテリジェンスの確保はその例に当たる。そして、このような政府部門と民間部門の関係の再編成は、縦割り政策と横割り政策の関係、横割り政策間の関係、個別科学技術領域間の関係にも影響を与えていくことになる。

(3)「つなぎ」に必要な能力とその漸進的な育成プロセス

では、「つなぐ」人材にはどのような専門的能力が必要なのだろうか。「つなぐ」人材にどのような専門的能力が必要なのかについては、様々な議論がある。

2.で述べたように、「つなぐ」人材に求められる能力は、特定分野の専門性とは異なる。問題を多面的に把握する能力は不可欠である。しかし、このような能力が特定分野の専門性と全く別かというと、必ずしもそうではない。様々な議論においても、根っことなる専門性は必要であることが認識されている。その上で、俯瞰的かつ多面的に問題を認識することを可能にする能力が必要とされる。問題志向ガバナンス論で指摘されたような多様なフレーミングやアイディアの設定を可能にする能力がこのような能力に相当する。

その上で、基盤となる専門性をもつ領域を拡大していける可能性はある。基盤となる専門性が1つであり、それに俯瞰的能力が加わったT型人材に対して、基盤となる専門性が2つであり、それに俯瞰的能力が加わった場合はπ型人材と呼ばれることがある。あるいは、複数の専門性をつなぐ人材をH型人材と呼ぶこともある。基盤となる専門性の範囲はさらに拡大することも可能である。ただし、複数の専門性を直ちに同時に確保することはできないのであり、現実的なプロセスとしては、まずは1つの専門性を掘り下げ、その後、少しずつ専門性の範囲をずらし、拡大していくという漸進的なプロセスが必要になると思われる(伊奈2025)。

また、「つなぐ」人材に求められる能力としては、俯瞰的かつ多面的な問題認識能力とともに、多様な主体に働きかけ、マネジメントするソフトスキルも重要になる。そのようなソフトスキルの要素としては、マネジメント、国際交渉、政策立案プロセス、ネットワーク構築に関するスキルが存在するといわれる。これらは、まさにバウンダリースパニングの担い手やナレッジブローカー、政策起業家に求められている能力であるといえる。また、近年では、政策企画能力に加えて、実施能力も求められるようになっている。

そして、以上のようなマネジメント能力の育成を進めていくためにも、身近な範囲での多様な主体間の調整から徐々に範囲を広げて、様々な広範囲での「つなぐ」経験を蓄積していくことが必要になる。身の丈に合った小さな成功体験の積み重ねが重要だという指摘もされている(伊奈2025)。

(4)「つなぐ」人材能力育成の課題-人材候補、人事政策、戦略的知性プラットフォーム

現在の日本の科学技術イノベーション政策において必要な以上のような「つなぐ」人材を育成していくためには、以下のような課題があるといえる。

第1に、誰を「つなぐ」人材候補とするのかという課題がある。具体的には、科学技術イノベーション政策においては、政府内部の行政官が「つなぐ」人材になるのか、外部者が「つなぐ」人材になるのかという選択肢がある。そして、外部者には、研究者、産業界の人材といった複数の選択肢がある。日本のSIPやムーンショット型研究開発制度といったミッション志向型イノベーション政策のプログラムにおいては、民間の外部者がプログラムディレクターとして活用されている。特にSIPにおいては近年、研究者がより多くプログラムディレクターとして活用される傾向がある。他方、EUのミッション志向型イノベーション政策であるホライゾン・ヨーロッパにおいては、プログラムマネージャーは欧州委員会事務局の行政官が担当している(城山2024)。2.でも検討したように、科学技術社会論等においては、研究者が科学的知識の政策過程への伝達を担うように想定されてきたようだが、論理的にはこれに限定される必要はない。むしろ、行政官のような実務家が、橋渡しを担うこともありうると考えられる。大学等の研究者はより高い専門性を有するが、現場経験は少ないといった特色があり、反対に行政官の専門性は必ずしも高くはないが、現場経験を多く有するという特色を持つ。

ただし、研究者か行政官かという選択が一律に可能であるというわけでもない側面もある。行政官にしろ、研究者にしろ、「つなぐ」能力を獲得するためには一定のキャリアパスを歩む必要があるともいえる。そして、出身母体にかかわらず、このような多様な視角と幅広いマネジメント能力を必要とするミッション志向型イノベーション政策プログラムの経験を有する人材を生み出すこと自体が、社会にとって訓練場としてのこのようなプログラムの重要な貢献になるかもしれない。

また、関連して、誰が総合知の構築を担うのかという課題もある。通常の議論では、理系、文系の研究者がそのような総合知の構築者として期待されていると考えられる。しかし、具体的問題に対応して様々な知識を組み合わせるという経験は行政官が日常的に行っているものであり、そのような観点からは行政官が日常的に活用している暗黙知を形式知化することで総合知の構築に果たせる役割も大きい。

第2に、「つなぐ」人材の能力育成を個人に焦点を当てて行っていくのか、組織・エコシステムに焦点を当てて行っていくのかという課題がある。これまでの実際の「つなぐ」人材の育成事例をみていくと、必ずしも組織的な試みによるものではなく、個人の経験、それもかなり偶然的経験の積み重ねとして行われてきたという面は大きい。

しかし、個人が基盤となる専門性の範囲や連携させるステークホルダーの範囲を漸進的に広げていくためには、身近なロールモデルの存在や、少し背伸びの必要な仕事が割り振られることが重要となるとの指摘もなされている(伊奈2025)。このようなロールモデル、あるいはメンターの重要性や、少し背伸びした仕事が与えられることの重要性を考えると、エコシステム構築における人事政策的関与の必要性も大きいと考えられる。また、多様な「つなぐ」人材のキャリアパスが許容されるためには、それを許容する組織文化の構築も重要であるともいえる。そのためには、内閣人事局や人事院等が連携して、「つなぐ」人材育成のための人事政策的な仕組みづくりを構築することが重要であると思われる。このような試みは、公務員の魅力向上や幅広い人材確保にも寄与すると思われる。

第3に、「つなぐ」人材が何と何をつなぐ必要があるのかは、「問題志向ガバナンス」の議論が示唆するように、直面する問題に対応しており、極めて多様である。その意味では、固定的・横断的な仕組みや知識が有用であるわけではない。むしろ、個々の問題に対応して、臨機応変に多様な要素をつなげることを支援できるような場やプラットフォームが重要になる。そのような観点から、科学技術イノベーション政策における多様な要素をつなげることを支援する戦略的知性に関するプラットフォームを構築することは意義がある(松尾2025 forthcoming)。戦略的知性の具体的対象としては、技術や社会・ビジネス・国際関係・地域の将来像に関するフォーサイト、様々なアセスメント、規制その他の政策ツール等が考えられる。このようなプラットフォームは、様々な関係者がこれらの様々な要素をつなげることをサポートする柔軟な場となるとともに、関係者のリスキリングの場となることが期待される。

<参考文献>

有本建男、佐藤靖、 松尾敬子、吉川弘之(2016)『科学的助言 : 21世紀の科学技術と政策形成』東京大学出版会

アーンスト・C., クロボット=メイソン・D. (2018)『組織の壁を越える:「バウンダリー・スパニング」6つの実践』三木俊哉、加藤雅則訳、英治出版

飯尾潤(2007)『日本の統治構造 : 官僚内閣制から議院内閣制へ』中央公論新社

飯尾潤(2019)「政策の質と官僚制の役割 安倍内閣における「官邸主導」を例にして」 『年報行政研究』54号、2–20頁

伊奈康二(2025)「宇宙産業政策への関わりを事例とした「つなぐ人材」についての考察」(報告)、国際ワークショップ「科学技術イノベーション政策を担う『つなぐ』人材とその能力育成」東京財団政策研究所、2025年3月14日

小田勇樹(2019)『国家公務員の中途採用 : 日英韓の人的資源管理システム』慶應義塾大学出版会

岸本充生(2024)「責任ある研究・イノベーション(RRI)としての「レスポンシブル・ロビイング」(東京財団政策研究所Review R-2023-091)

キングダン, J.(2017).『アジェンダ・選択肢・公共政策:政策はどのように決まるのか』笠京子訳、勁草書房

黒河昭雄、昌子 久仁子(2024)「官民関係の変容と「レスポンシブル・ロビイング」-再生医療分野の研究開発と規制形成を事例に-」(東京財団政策研究所Review R-2023-131)

城山英明(2024)「トランスフォーマティブな科学技術イノベーション政策―ミッション志向型イノベーション政策の制度設計と運用」、『社会課題対応のための科学技術政策システムの再構築』(東京財団政策研究所『政策研究』)、1‐12頁

城山英明、鈴木寛、細野助博編著(1999)『中央省庁の政策形成過程-日本官僚制の解剖』中央大学出版部

内閣府(2021)「第6期科学技術・イノベーション基本計画」

(https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf)

中島誠 (2020)『立法学 : 第4版』法律文化社

永澤剛(2025)「科学技術政策とセクター別政策・経済安全保障のつなぎ」(報告)、国際ワークショップ「科学技術イノベーション政策を担う『つなぐ』人材とその能力育成」東京財団政策研究所、2025年3月14日

松尾真紀子(2025 forthcoming)「ミッション志向型イノベーション政策(MOIP)・科学技術ガバナンスにおけるStrategic Intelligence(戦略的知性)プラットフォーム構築に向けて」(東京財団政策研究所 Review)

Agranoff, Robert (2014).“Reconstructing Bureaucracy for Service: Innovation in the Governance Era.” In Public Innovation Through Collaboration and Design, edited by Christopher Ansell and Jacob Torfing, pp. 41–69. Routledge

Ansell, Christopher, and Jacob Torfing (2014).“Collaboration and Design: New Tools for Public Innovation.” In Public Innovation Through Collaboration and Design, edited by Chris Ansell and Jacob Torfing, pp. 1–18. Routledge

Bednarek, A. T., C. Wyborn, C. Cvitanovic, R. Meyer, R. M. Colvin, P. F. E.Addison, S. L. Close, et al. (2018).“Boundary Spanning at the Science–Policy Interface: The Practitioners’ Perspectives.” Sustainability Science 13 (4): pp.1175–83

Béland, Daniel, and Robert Henry Cox (2016).“Ideas as Coalition Magnets: Coalition Building, Policy Entrepreneurs, and Power Relations.” Journal of European Public Policy 23 (3): pp. 428–45

Burns, Tom, and George Macpherson Stalker (1994). The Management of Innovation. Oxford University Press

Head, Brian W. (2022). Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges. Springer Nature

MacKillop, Eleanor, Andrew Connell, James Downe, and Hannah Durrant (2023). “Making Sense of Knowledge-Brokering Organisations: Boundary Organisations or Policy Entrepreneurs?” Science and Public Policy 50 (6): pp. 950–60

Mayne, Quinton, Jorrit de Jong, and Fernando Fernandez-Monge (2020).“State Capabilities for Problem-Oriented Governance.” Perspectives on Public Management and Governance 3 (1): pp. 33–44

Mintrom, Michael (2019).“So You Want to Be a Policy Entrepreneur?”, Policy Design and Practice 2 (4): pp. 307–23

Osborne, Stephen P (2010). “INTRODUCTION The (New) Public Governance: a suitable case for treatment?” In The new public governance? : emerging perspectives on the theory and practice of public governance, edited by Stephen P. Osborne, pp. 1–16. Routledge

Pielke, Jr, Roger A. (2007). The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge University Press

Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University

Voets, Joris, Taco Brandsen, Christopher Koliba, and Bram Verschuere (2021). “Collaborative Governance.” In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press.

_jpg_w300px_h180px.jpg)