R-2024-125

| ・日本における科学技術と安全保障 ・防衛省の研究開発イノベーション政策 ・経済安全保障と科学技術 ・戦略的インテリジェンス・プラットフォーム ・経済安全保障をつなぐ人材 |

現代の科学技術政策において「つなぐ人材」を考える上で、重要な軸をなすのが安全保障である。日本では第二次大戦の教訓を受けて、意図的に科学技術政策と安全保障政策を切り分け、両者は交わることなく、異なる政策分野として発展してきた。しかし、経済安全保障やサイバーセキュリティなど、様々な意味で科学技術が社会の秩序を安定させるために必要な措置や、そのためのインフラを提供することになると、科学技術と社会秩序を維持するための安全保障政策というものは、何らかの形で「つながる」必要が出てくる。しかしながら、それぞれの政策分野において、政策を担当する官僚や政治家が、両者を分離したものとして発展させてきたために、それらを「つなぐ」人材として活躍する機会を持つことがなかった。

日本における科学技術と安全保障

科学技術と安全保障の関係は、人類の歴史が始まってから不可分のものと考えられてきた。研究開発を進め、新たな技術を得ることが、戦争における優位性を確立し、それが国家間関係を決定するものとして考えられてきた。また、そうした安全保障上の要請により、研究開発への資金が投入され、人材育成にも予算がつくといったことが行われてきた。しかし、日本の場合、第二次大戦の教訓から、科学者・技術者は「戦争目的」の研究開発を行うことを否定し、科学技術の研究と安全保障政策は完全に分離されるべき、との規範が成立することとなった。

もちろん、科学技術の中には、いわゆる「軍民両用性」を持つ技術が多数あり、そうした軍民両用技術、例えば原子力や宇宙といった分野における研究は進められてきた。しかし、それらは「平和目的」が原則であり、技術的には軍事目的に利用できるものであっても、防衛省や自衛隊が関与しないことを原則とすることで、国際社会に対して、日本の国家としての姿勢を明示し、科学者や技術者に対しては、彼らの研究が軍事的に利用されることがないことにコミットしてきた[1]。

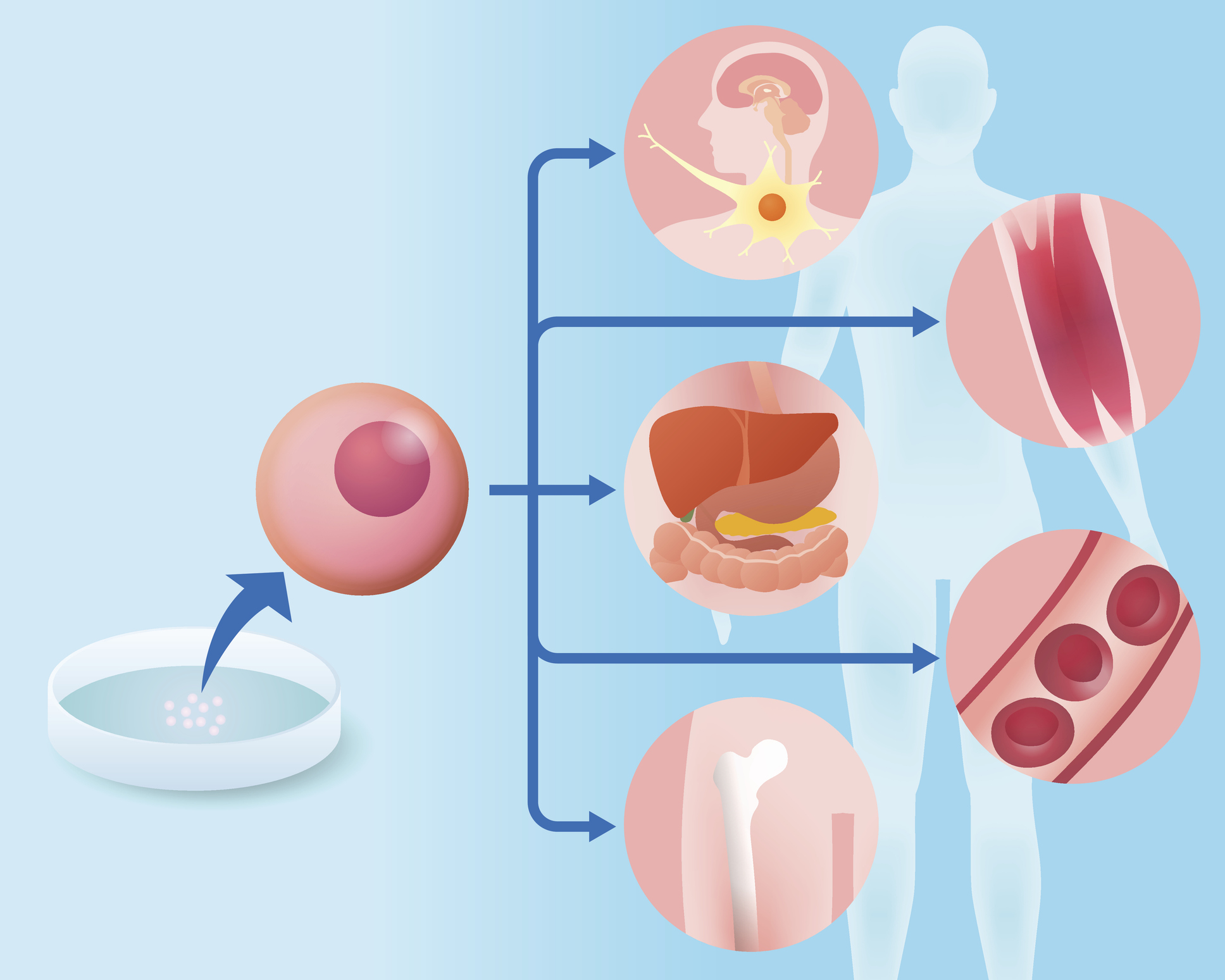

しかし、現代世界において、科学技術は原子力や宇宙のように軍事的な利用と民生的な利用を明確に分けられるものばかりではなくなってきている。人工知能(AI)の発達は、日常生活に大きく影響するだけでなく、軍事的にも活用され、より効率的な戦いを行うことを可能にしている。また、バイオテクノロジーの発達は、医学の発展に大きく貢献するだけでなく、負傷した兵士の回復や、戦闘能力を高めることにも貢献している。こうした先端技術の開発は、軍民の両方において重要な意味を持つものであるが、日本においては、科学技術と安全保障を厳格に区別するという規範があることで、両者の研究が交わることは控えられてきた。

防衛省の研究開発イノベーション政策

日本において、科学技術と安全保障が厳格に区別される中で、この規範が維持され続けることは、日本における安全保障能力が他国に対して劣位に立つことになり、日本を取りまく安全保障環境が厳しくなる中で、科学技術と安全保障を結合させる方策が模索されるようになった。

科学者・研究者のサイドからは、2022年に日本学術会議の梶田会長が小林科学技術担当大臣(当時)に向けた書簡を発出し、そこで科学技術と安全保障を「単純に二分することはもはや困難」であるとの認識を明らかにし[2]、安全保障分野においても科学技術の成果が活用される可能性を認め、また、安全保障によるイノベーションの促進の側面があることも認められた。

また、安全保障のサイドから、防衛省はこれまで研究開発を技術研究本部(のちに防衛装備庁に移行)が中心となって行ってきたが、その研究開発は防衛省内部の限られた研究者によって執り行われ、外部の研究機関と連動した研究開発を行うことはなかった。2015年から安全保障技術研究推進制度が開始され、防衛分野での研究開発に資するものとして、先進的な民生技術についての基礎研究を公募し、萌芽的な技術を発掘し、民生分野や学術分野での研究発展に貢献する制度として設定されている。上述したように、2022年の日本学術会議の立場の変更によって、次第に制度の活用がなされるようになったが[3]、まだ両者の距離は隔たりが大きい。

その意味では、2024年10月に恵比寿ガーデンプレイスの中に設立された、防衛省の防衛イノベーション科学技術研究所は、これまでの規範を乗り越える新しい試みとして評価することが出来るだろう。この組織は、アメリカの国防高等研究計画局(DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency)や国防イノベーションユニット(DIU: Defense Innovation Unit)をモデルとして、防衛技術の開発を目的とするのではなく、広く社会変革的な技術を開発することを支援し、その新たな技術が安全保障のあり方をどう変えていくのかを研究するという立場を取る。そのため、外部人材を積極的に登用し、ブレイクスルーをもたらす技術を選択していくことが目指されている。

ここで鍵になるのが、この研究所における外部人材と、その育成である。外部人材に求められる資質としては、最先端の研究開発に従事し、研究水準を十分に理解しているだけでなく、そのプロジェクトをマネージする能力が求められる。また、直接的な安全保障の知識は必要とされなくても、その研究開発が安全保障に資するとの認識を持ち、日本において必要とされる防衛技術の要求を理解する人材である必要がある。しかしながら、これまで科学技術と安全保障が厳格に区別されてきたこともあり、こうした人材のプールは諸外国と比べてもかなり小さいと思われる。そのため、こうした人材の育成が重要になるが、現時点では、人材育成のプログラムが整備されているというわけではない。

経済安全保障と科学技術

防衛技術のイノベーションに向けて大きく舵を切った防衛省ではあるが、それと時を同じくして、科学技術と安全保障の規範を乗り越える試みとして出てきたのが、戦略的インテリジェンス・プラットフォームである。これは、経済安全保障の文脈から出てきたものである。2022年に経済安全保障推進法が成立し、サプライチェーンの強靱化や重要インフラの防護といった、外国に対する経済的な依存が安全保障に多大な影響を与えているという観点から、科学技術と安全保障が接点を持つことになった。

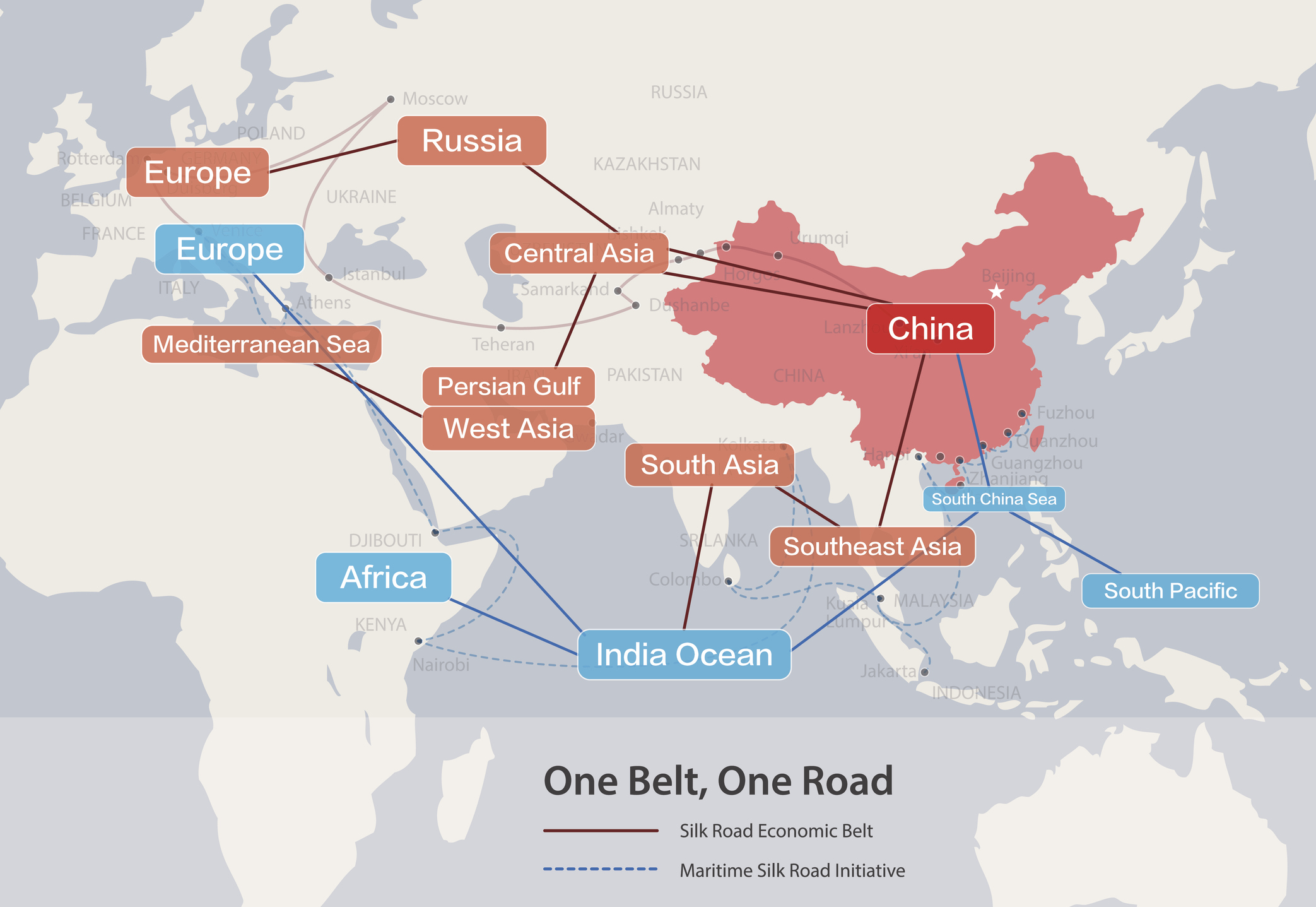

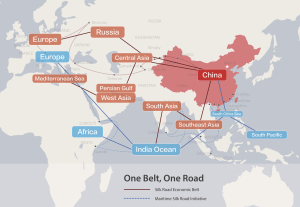

中国による重要鉱物の輸出管理の強化や、米国のバイデン政権における半導体輸出規制、さらにはトランプ政権における関税政策など、現代の世界においては、軍事力に変わって、経済的な手段を国家間関係における圧力として使う傾向が強まっている。こうした状況の中で、日本の経済安全保障推進法では二つの目的が追求されている。一つは「戦略的自律性」であり、他国に過度な依存をせず、自国で生産できない財を他国に依存する場合でも、可能な限り信頼できる相手を選ぶということが目指されている。もう一つが「戦略的不可欠性」であり、グローバルなサプライチェーンの中で唯一無二の技術を身につけ、より優位な立場を得ることで、他国による経済的威圧に対する抑止力が発揮できることが期待されている。

こうした経済安全保障のために進める科学技術と安全保障の接点として、どのような技術を他国に依存しているのか、信頼できる相手は誰なのか、といった「戦略的自律性」を高めるためのインテリジェンスが必要となる。また、自国がどの技術に強みを持ち、その強みを伸ばすことで唯一無二の技術を獲得できるのかを分析し、「戦略的不可欠性」を獲得するためにもインテリジェンスが必要となる。こうした技術開発を国際的なサプライチェーンの観点から分析するための戦略的インテリジェンスを獲得していく必要がある。

戦略的インテリジェンス・プラットフォーム

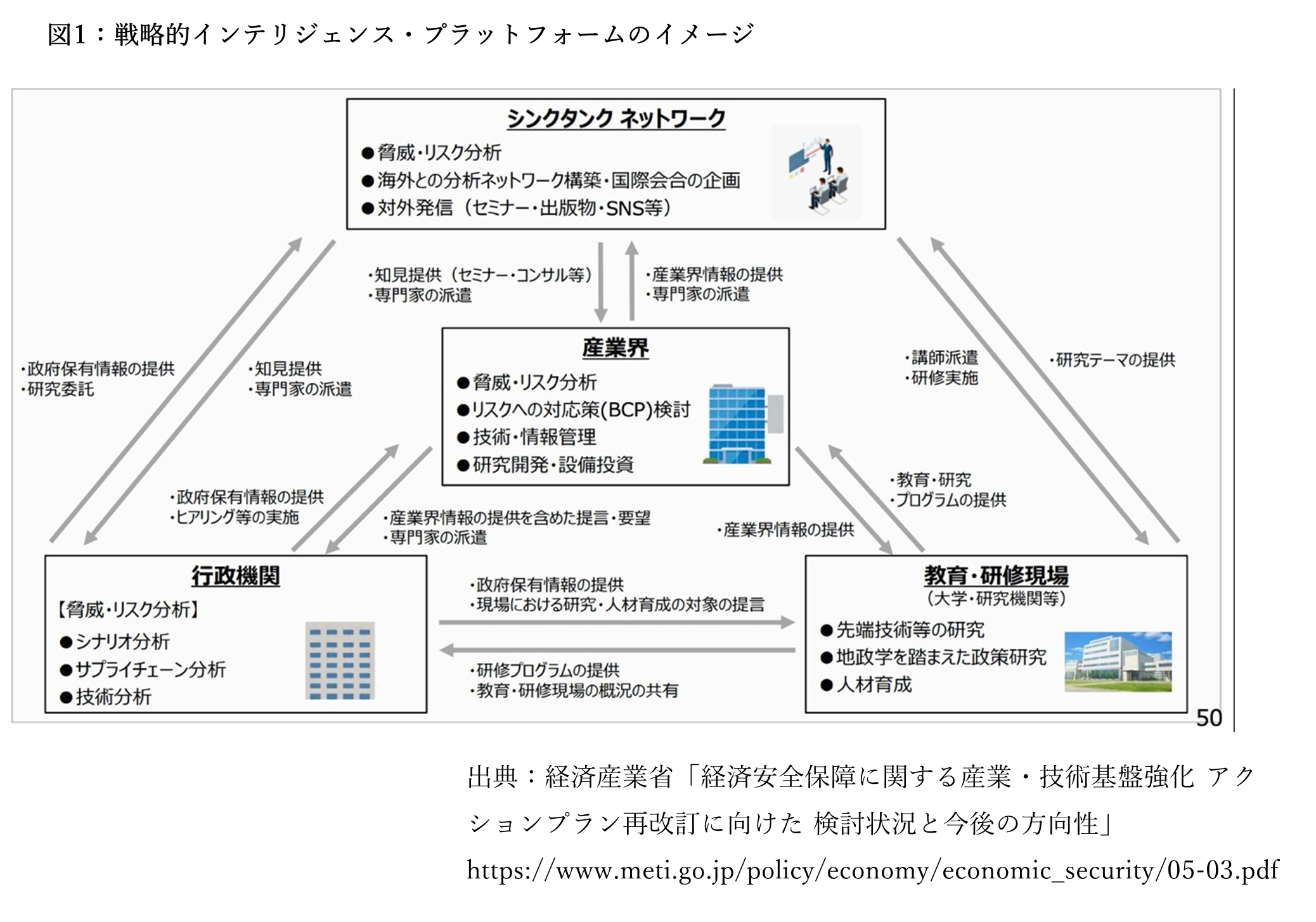

戦略的インテリジェンス・プラットフォームとは、経済安全保障にかかる技術的な情報を集約し、それを分析し、研究開発のプログラムに落とし込んでいく仕掛けである。それを実施するためには、経済産業省や内閣官房の国家安全保障局の経済班だけでは情報収集や分析に必要な人員と、それぞれの技術を理解するための知見が十分だとはいえない。そのため、そうした情報の収集や分析に関する知見や実績のある組織との連携を図り、戦略的なインテリジェンスを収集、分析するプラットフォームを作るということが想定されている(図1参照)

ここでは、経済産業省や内閣官房といった行政機関が産業界との連携を深め、産業界で最先端の研究開発にかかる研究や調査を行っている人材を採用するなど、行政機関が持ち得ない知見を集約する。さらに、経済産業省と関係の深い、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)や日本貿易振興機構(JETRO)、経済産業研究所(RIETI)といった、経済安全保障に必要なサプライチェーンや技術、鉱物の取引などについて知見のある組織を中心に、外務省と関係の深い日本国際問題研究所(JIIA)や独立シンクタンクである国際文化会館地経学研究所(IOG)などとの連携を深め、経済安全保障の国際的な側面、地政学や地経学といった分析も加味する。さらに、教育・研究機関とのつながりを強化することで、必要な研究開発を進めるだけでなく、計画的な人材育成を目指す、ということが期待されている。

経済安全保障をつなぐ人材

では、この戦略的インテリジェンス・プラットフォームで育成され、活躍できる人材とはどのような人材なのだろうか。第一に、単に技術を理解しているとか、工学的な知識がある、理学的な知識があるだけではなく、やはり、安全保障・技術・経済の3分野を理解できる、そういう人材が必要になるであろう。それに加え、国際問題や地政学への理解と、経済、つまりサプライチェーンを担うような企業がどういった役割を果たしているのか、ということを理解することが重要となる。その際に重要になるのが研究開発の出口になる、戦略的自律性や戦略的不可欠性ということを理解すること、そして、それを設定することができる能力、さらには、そのために必要な技術情報や、サプライチェーン情報、国際情勢の分析を含めることができる人材が求められる。

さらに、科学技術イノベーションの目的は経済安全保障を確保することについて認識されなければならない。通常、科学者・研究者は研究開発そのものが目的となり、新たな技術や知見を発見することが目指されるが、そこがゴールではなく、科学技術イノベーションは、その先の経済安全保障につながるためのものである、という認識が必要となる。

もちろん、これは一人の人物だけで実現するわけではなく、様々な形で人をつなぐことで、科学技術政策と外交安全保障政策をつなぐことが重要となる。様々な専門知を持っている人たちを束ねていき、そして、そのネットワークを作っていくことによって総合知としていくことが必要である。そのために必要な人事政策、特に、こうしたつなげる人材、つなぐことができる人材を作っていくことが重要になってくる。人事政策のデザインは様々な部署や役所のポジションを経験し、そして、それを意図的にキャリアパスとしてデザインをしていくことが求められる。それが、結果として戦略的人事ローテーションという形で進められ、戦略的インテリジェンス・プラットフォームにつなげていくという設計が必要なのである。

[1] 日本学術会議、「軍事的安全保障研究に関する声明」2017年3月24日。https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gunjianzen/index.html

[2] 「学術会議、軍民「両用」技術の研究を容認…「単純に二分するのはもはや困難」」『読売新聞』、2022年7月27日。https://www.yomiuri.co.jp/science/20220726-OYT1T50377

[3] 「防衛装備庁の基礎研究、大学から44件応募:学術会議が軍民両用を事実上容認後、回復傾向」『産経新聞』2024年8月30日。https://www.sankei.com/article/20240830-L6I527YZBBDO5LISC6345QLIBY/

_jpg_w300px_h180px.jpg)