- Review

- 科学技術、イノベーション

「ミッション志向型イノベーション政策(MOIP)・科学技術ガバナンスにおける戦略的知性(Strategic Intelligence)のプラットフォーム構築に向けて」

March 31, 2025

R-2024-124

| ・背景-戦略的知性(Strategic Intelligence)への要請の高まり ・戦略的知性の実践と利活用をめぐる課題 ・戦略的知性の緩やかなプラットフォーム・エコシステムの形成に向けて |

背景-戦略的知性(Strategic Intelligence)への要請の高まり

気候変動・地球温暖化をはじめとする環境問題や少子高齢化などGrand Challengeと呼ばれる様々な社会的課題(ミッション)が山積する中、その解決を目指す「ミッション志向型イノベーション政策(MOIP: Mission Oriented Innovation Policy)」が、解決手段としての科学技術イノベーション(STI: Science, Technology and Innovation)政策と融合した形で展開されている[i]。社会課題解決においては、社会構造・システムの変革を伴う、トランスフォーマティブなイノベーションが必要となる。また、重要新興技術は、その急速な進展に伴って生じる新興課題への科学技術ガバナンスの検討を要する。いずれも不確実性、複雑性を伴い、長期的視野、システム思考が求められる問題である。

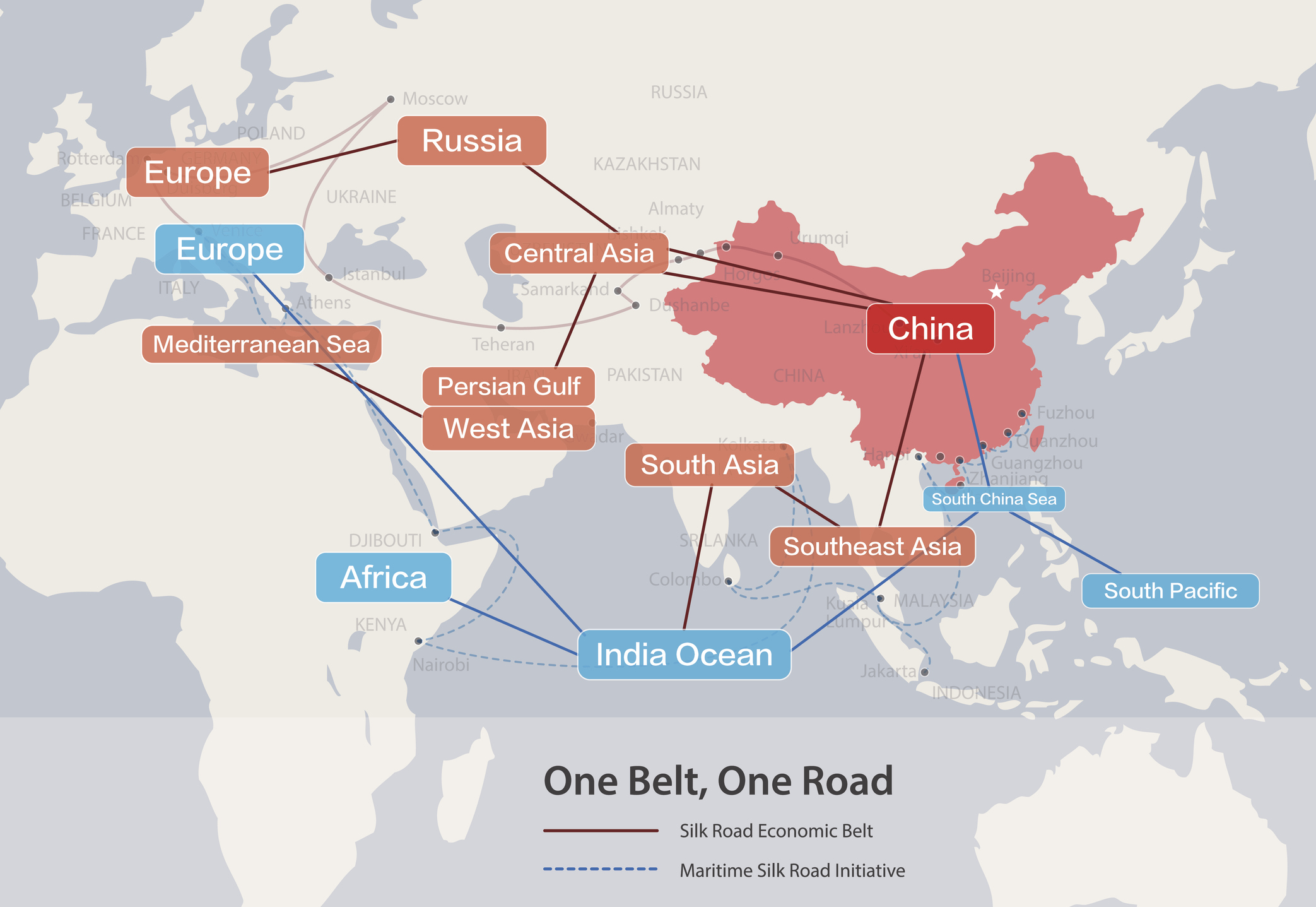

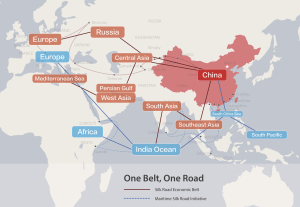

こうしたMOIP型のSTI政策の要請の高まりにより、社会的なアカウンタビリティの観点から単に特定の技術推進をするだけではなく、科学技術が「いかに社会課題の解決に貢献できているか」、「社会の重視する価値に対応しているか」、といったことに応えることが重要となってきている。つまり、技術そのものの推進だけが目的ではなく、社会課題解決の手段の一つとして、将来を見据えて形作るもの、とのとらえ方が強化されてきている[ii]。さらにこの正解がない問いに対して、今日の地政学的な緊張の高まり等の国内外の情勢を踏まえたうえで、全体のポートフォリオの把握と分析、分野横断的な課題解決を念頭とした科学技術の推進のあり方が問われている。

こうした中、戦略的知性(Strategic Intelligence)の必要性が改めて論じられている。科学技術イノベーション(STI)の文脈での戦略的知性とは、「データ、知識、エビデンスの提供と、それらをSTI政策や戦略の策定、資源配分、科学技術のガバナンスに関連する意思決定プロセスで活用することを指す」、「これには、政府の委託研究の成果、最新の研究エビデンスに基づく科学的アドバイス、政策およびプログラムの評価、統計や指標を用いたモニタリングおよびベンチマーキング、フォーキャストやモデリング、戦略的フォーサイト、テクノロジーアセスメントなどの将来志向の分析が含まれる」とされている(OECD,2024[iii]筆者仮訳)。

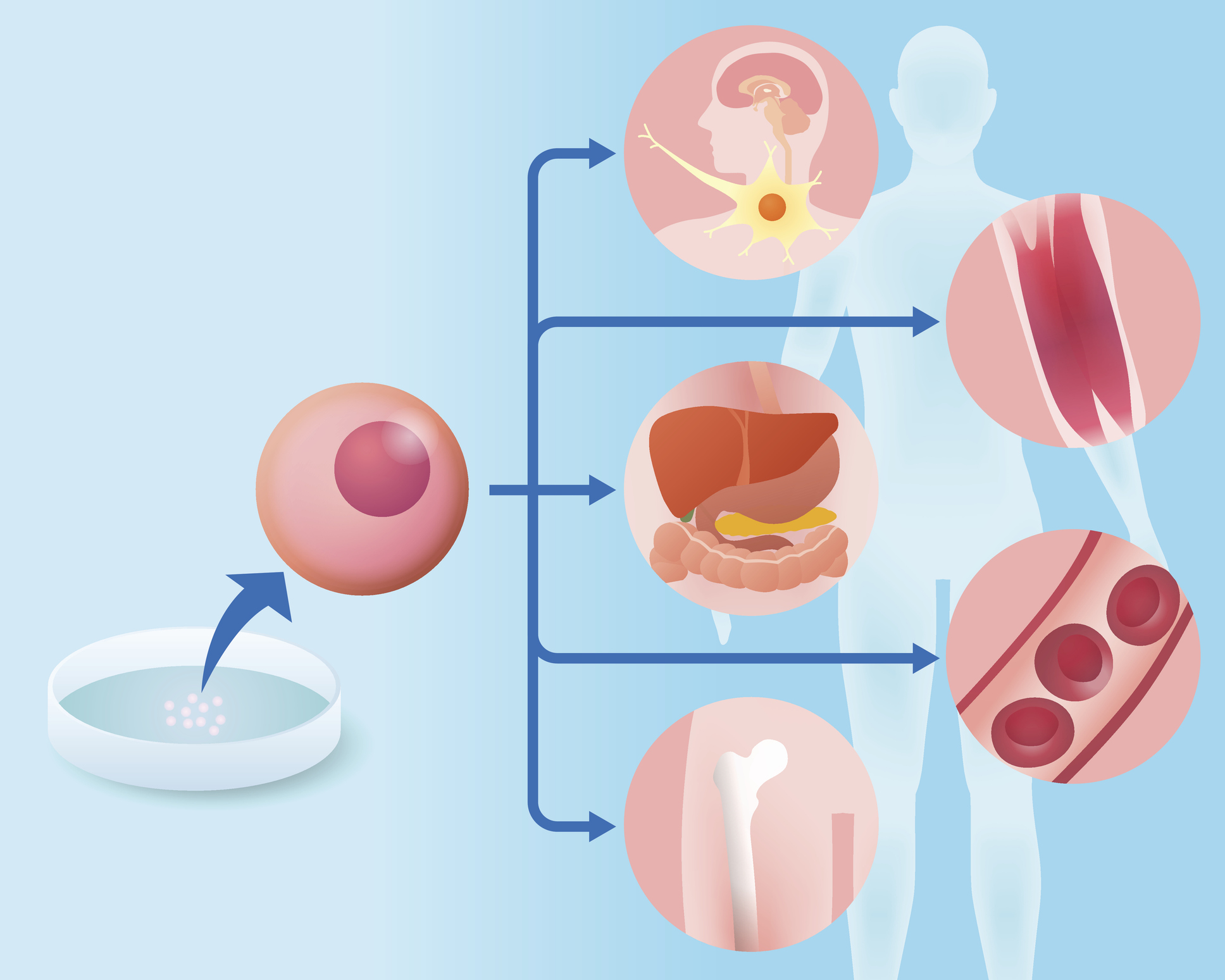

実際、MOIP型のSTI政策を推進しようとすると、戦略的知性は必須となる。例えば、日本では、温暖化等の地球環境問題への対応と経済成長を両輪で展開することを目指す「バイオエコノミー戦略」が推進されているが、その実現手段の3本柱の一つとして、合成生物学等の技術を用いて微生物等から有用物質を作る「バイオものづくり」への期待が高まっている[iv]。温暖化をもたらすCO2の削減を目的としたグリーンイノベーションの達成を目的とする文脈でこの技術を展開する場合、バイオものづくりで実際にCO2の削減を実現する研究開発上の技術的な課題をまず洗い出す必要がある。基盤技術と応用からスケールアップをいかにシームレスにつなぐかといった課題の分析も多様なディシプリン(バイオ×AI×オートメーション×ロボティクス等)と異なる主体(科学者コミュニティ内、アカデミア・企業間等)の「つなぎ」が必要となる。しかし、技術的な課題を解決すれば自動的に社会課題が解決するわけではなく、その社会実装においては、社会的課題(安全性・セキュリティの確保やデータ利用等のルールメイキング、規制・標準化、コスト・資金調達、社会受容等のほか、例えば、CO2削減等に寄与しているかをライフサイクルで検証するLCAなど)との「つなぎ」もセットで考える必要がある。これは一つの事例に過ぎないが、あらゆる技術についてその技術が導入される社会を想定したうえで、その将来的な社会影響評価も含めた検討と政策対応が必要となる。

こうした戦略的知性の必要性は、国際的にも議論されている。例えば、経済協力開発機構(OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development)では2024年5月に開催された科学技術政策委員会(CSTP: Committee on Scientific and Technological Policy)閣僚級会合の宣言に際して提示された二つのレポート[v]において、戦略的知性を一つの重要な要素としてとらえている[vi]。日本においても、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課が戦略的調査分析機能に関する有識者懇談会を設置(2024年5月)[vii]して、議論を行っており、また、アカデミアにおいてもこうした機能をいかに制度化できるかについての議論[viii]が展開されている。

戦略的知性の実践と利活用をめぐる課題

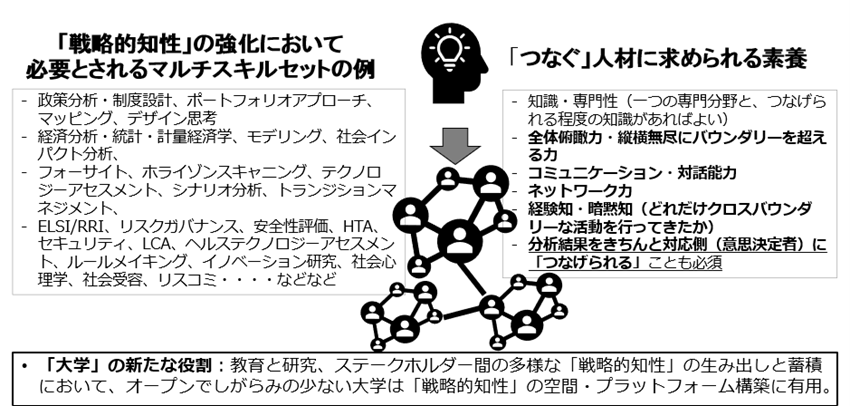

このように必要性が論じられている戦略的知性であるが、実際に実践・利活用するうえでは様々な課題がある。まず実践上の課題としては、以下の点が挙げられる。一つは共通理解や定義が存在しない点である。英語でいうところの「Strategic Intelligence」も、特に「インテリジェンス」については、例えば外交・安全保障系と科学技術イノベーション系ではコミュニティによって期待するものや内容が異なる可能性がある。さらに共通理解を複雑にしているのは日本語の訳し方も、「戦略的調査分析機能」と言ったり、本稿のように「戦略的知性」としたり、英語のまま「Strategic Intelligence」を用いたりと、様々である点である。第二に、分析手法も手順も共通のものがなく、対象となる課題に応じて適切な手法(マルチスキル)を分野横断/異分野融合的に用いる必要性がある点である(必要とされるスキルの事例は図-2を参照)。第三に様々な主体(行政・研究資金配分を行うファンディングエージェンシー、大学・国の研究機関、業界)が担いうるので、いかにして異なる境界領域を自在に「つなぎ」合わせて、しかも、急速に変化する環境や技術の中身を咀嚼(そしゃく)して、その状況に応じた分析・インテリジェンスを生み出せるかが鍵となる。そのための人材としては異なる境界領域を縦横無尽に行き来して、全体俯瞰し、もちろん単独の主体が全手の分析を担う必要はない(し、担いえない)が、どのような手法や専門がどこにあるのかに精通したマルチスキルセットのポートフォリオを兼ね備えていることが必要になる。

また、戦略的知性の結果(アウトカム)の利活用に関しても課題がある。第一に、戦略的知性はコンテクストと関心・利害依存の側面がある点である。意思決定に用いることを前提としているため、結果はやはり意思決定者のニーズや文脈、関心・利害のフレームに依拠することから、一般に共通で利用可能な内容もあれば、そうでないものもある。しかし、技術進展が急速であることから、特に情報収集を個別に展開することはリソース的にも困難であり、共通で利用可能な部分(例えばホライゾンスキャニング等による情報収集)についてのポートフォリオをいかに共有できるかが課題である[ix]。第二に、戦略的知性は常に動的な環境の中での分析である点である。戦略的知性として生み出した結果はその瞬間から古いものになっていくため、柔軟かつ継続的に評価分析する必要がある。このため、戦略的知性の機能を時限的なプロジェクトベースで実施することでは限界があり、その継続性・サステイナビリティをどう確保するか、そしてその結果をどう集約して蓄積するかも課題である。

戦略的知性の緩やかなプラットフォーム・エコシステムの形成に向けて

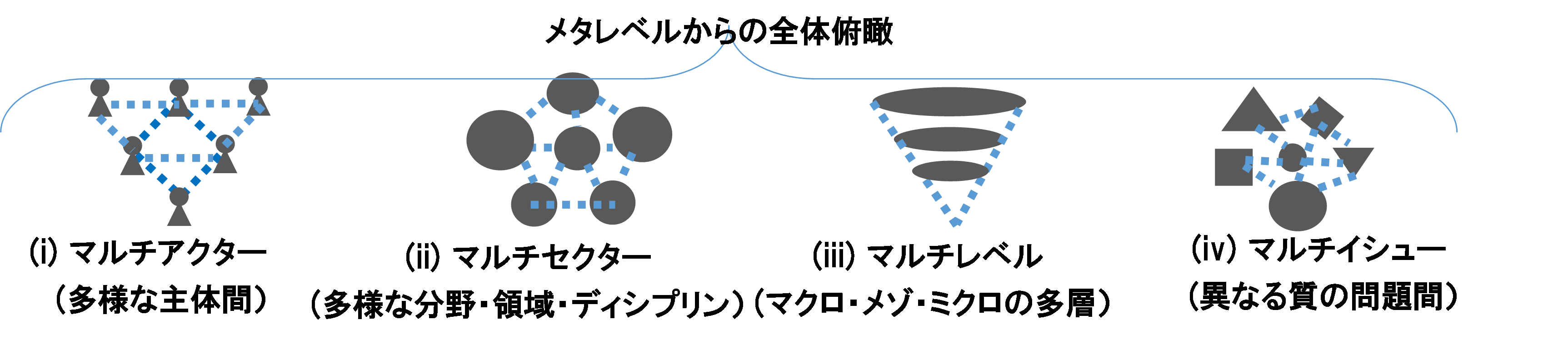

上述の通り、特に今日のMOIP型STI政策を展開するうえで、戦略的知性は不可欠であり、ある種のCross boundaryな人材が必要となる[x]。その実践には異なるセクター(分野・ディシプリン)の多様なアクターを、多様なレベル(グローバル、国家レベル、地域レベル)で、質の異なる問題のトレードオフも視野に入れて横断的に「つなぎ」全体俯瞰することが必要となる(図-1[xi])。

図-1 メタレベルからの全体俯瞰

(筆者作成)

このような活動は政府の中に組織として位置づけるとともに、政策プロセスの中にも埋め込んでいくことが必要となろう。海外では、例えばホライゾンスキャニングやフォーサイトは、科学技術政策に限らず新たな問題への対応において、すでに様々なセクターで行われており、制度的に展開する試みがなされている[xii]。このため、日本の行政においてもこうした働きかけを行う必要があるが、その一方で、全てのテーマに毎回フォーマルな組織対応をすることはリソース的には限界もある。必要とされるマルチスキルセット等の知識・経験の共有、戦略的知性の多様な成果等を含む組織内の蓄積(institutional memory)も、2年程度で異動をする現在の行政の人事政策のサイクルでは困難が伴う。

そうした中、戦略的知性の緩やかなプラットフォーム・エコシステムのハブとして、大学は新たな役割を果たせる可能性がある。大学は戦略的知性に必要となるスキルにかかわる専門性を保持しており、そうしたことを教育できる基盤もある。オープンで相対的にしがらみもないことから、アカデミアのみならず、行政・ファンディングエージェンシー、業界など異なるステークホルダーを「つなぐ」空間・場も提供できる[xiii]。そして、教育も提供することでそうした人材の輩出源となりうる。

しかし、それを実現するうえでは、大学側も変化が必要である。まず、研究者がcuriosity drivenであることや専門性を磨くこと自体は全く否定しないが、より社会課題解決も意識した研究や異なるディシプリンや手法に対してもオープンになることが必要である。教育に関しても学生のみならず、社会に出て問題意識を持っている行政・企業等の実務家に対しても相互学習の場を提供することも必要になるだろう。このような研究・教育活動が機能するためには、「つなぐ」人材のネットワーキング力や空間・場の提供も評価しうるような人事・研究業績評価に変化させる必要がある。従来の狭い意味での研究業績の評価(査読付き論文等)だけでなく、社会・政策インパクト等も含む質的にも多面的な業績も許容するよう変化させる必要がある。また、リサーチ・アドミニストレーター(URA)などの活用の仕方も検討する必要がある。

図-2 戦略的知性の緩やかなエコシステムの形成に向けて (筆者作成)

(筆者作成)

注記:本Reviewは、2025年3月14日に開催された「国際ワークショップ 科学技術イノベーション政策を担う『つなぐ』人材とその能力育成」における筆者の報告及び当日の登壇者等の議論を踏まえてまとめたものである。

[i] 様々なMOIPの形態については、松尾真紀子(2024)第5章 トランスフォーマティブなミッション志向の科学技術・イノベーション(STI)政策―プロセスデザインと従来のSTI政策への含意を参照。

[ii] もちろん、従来からの特定科学技術領域・単一技術セクターにおける政策も重要な要素としてある。たとえばAI、量子、バイオなど汎用性の大きなgeneral purpose technologyは依然として科学技術政策上重要である。

[iii] OECD (2024) Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies, OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS APRIL 2024 No. 164.

[iv] バイオものづくりの実現の課題については以下の文献等での分析をもとにしている。松尾ほか(2024)「バイオエコノミーの実現に向けたバイオものづくりの推進における課題と政策的検討を⾏う上での必須事項に関するフレームワーク」IFI Working Paper No.32 September 2024 https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/WP032.pdf

[v] OECD (2024) Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies, OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS APRIL 2024 No. 164.

OECD (2024) Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies, OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS, APRIL 2024 No. 165.

[vi] 関連する文献としては以下も挙げられる。OECD (2023) Technology assessment for emerging technology - Meeting new demands for strategic intelligence, OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS APRIL 2023 No. 146.

[vii] 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 戦略的調査分析機能に関する有識者懇談会 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/041/index.html

[viii] 例えば、東京大学のSTIG(Science, Technology, and Innovation Governance)では、「Strategic Intelligence(戦略的調査分析機能)勉強会」を設置して、OECDの科学技術政策局の政策担当者、日本の有識者、政策実務家等による議論を行っている。https://stig.pp.u-tokyo.ac.jp/?cat=20

[ix] この点については、すでにある様々な分析を「つないで」集約する必要がある。例えば、文科省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究開発戦略センター(CRDS)や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のイノベーション戦略センター(TSC)等が行っている様々な分析を「つなぎ」合わせることで一定の戦略的知性の基盤となりうる。

[x] 城山英明・中澤柊子(2025)科学技術イノベーション政策を担う「つなぐ人材」とその能力育成 March 28, 2025 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4706

[xi] 松尾真紀子(2021)「科学技術・イノベーション政策における時間軸・分野横断性の確保の重要性」東京財団政策研究所。https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3942

[xii] 例えば英国の食品安全基準庁(FSA: Food Standards Agency)の理事会(board)では戦略的方向性を決定するにあたり、フォーサイト機能とホライゾンスキャニングを実施している。https://www.food.gov.uk/about-us/fsa-22-06-06-foresight-function-and-horizon-scanning-annual-update-to-the-board#developing-the-foresight-function-in-2022-23

[xiii] 2025年3月14日に開催された「国際ワークショップ 科学技術イノベーション政策を担う『つなぐ』人材とその能力育成」におけるアルマンノ氏の発言では、大学は「convening role」が担えるとしていた。まさに、異なる多様な主体を集める役割を果たせるということである。

_jpg_w300px_h180px.jpg)