R-2024-126

| 1.はじめに 2.「つなぐ人材」とは:「境界領域をまたぐ主体」と「イノベーション仲介者」 3.神奈川県科学技術政策の歴史的展開 4.「つなぐ」の役割と具体的な実践 5.イノベーション・エコシステムの構築:ネットワーク型ガバナンスの展開 6.自治体における科学技術政策予算の運用 7.課題:「つなぐ人材」の育成と組織的能力の構築 8.おわりに |

1.はじめに

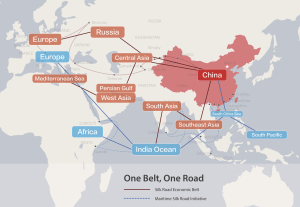

近年、科学技術イノベーションは、国家のみならず地域経済の持続的な成長を牽引する原動力として、また、複雑化する社会的課題の解決に資する重要な手段として、その戦略的重要性が一層増している(Cooke, 2001; Asheim & Gertler, 2005; OECD, 2017)。特に、地域レベルにおける科学技術イノベーションの創出は、従来からみられてきた地域経済の活性化、国際競争力の強化といった産業振興策としての側面に加え、たとえば高齢化や人口減少、健康増進、包摂的で持続可能な地域社会の実現といった地域が直面する様々な社会的な課題の解決の側面をも有するようになっている。地方自治体は、こうした課題設定はもちろん、地域に固有の資源や特性を最大限に活用したイノベーション創出を積極的に促進する中心的なアクターとしての役割を担っており、その政策遂行能力と戦略的リーダーシップが問われている(OECD, 2011; Uyarra, 2010)。

本稿では、多くの自治体が科学技術政策、あるいはそれに類似する概念を掲げるなかにあって、健康・医療分野において特に先駆的ともいうべき科学技術イノベーション政策を積極的に展開している神奈川県を事例として、地域科学技術振興における「つなぐ人材」のあり方について考察する。神奈川県を事例研究の対象とするのは、神奈川県が①全国に先駆けた科学技術政策を推進してきたこと、②ライフサイエンス・未病という社会的に関心の高い分野に注力していること、③多様なステークホルダーが集積する地理的特性を備えていることから、地域科学技術振興における「つなぐ人材」のあり方を検討するうえで好事例を提供していると考えられるためである。

神奈川県では、県の行政職員が多様なステークホルダー間の媒介者、すなわち「つなぐ人材」の役割を担うことで、産業振興や医療・健康増進といった異なる政策分野間の調整や連携、研究機関や企業といった多様なステークホルダー間の調整や連携を通じて、地域特性に根差した独自のイノベーション・エコシステムの構築が目指されている。「つなぐ人材」が地域科学技術振興の推進において、具体的にどのような機能と役割を果たし、どのような能力や特性が求められるのかを明らかにする[1]。

2.「つなぐ人材」とは:「境界領域をまたぐ主体」と「イノベーション仲介者」

複雑化する社会課題に対応し、新たな価値を生み出すためには、異なる領域や主体間の連携が不可欠であり、その過程において「境界領域をまたぐ主体(boundary spanner)」と「イノベーション仲介者(innovation intermediary)」の役割が注目されている[2]。

境界領域をまたぐ主体は、組織の内外に存在する様々な境界を越えて活動する個人や集団を指す。彼らは、異なる専門知識、組織文化、利害関心を持つ人々の間に立ち、情報や知識の共有、相互理解の促進、協力関係の構築に貢献する(Tushman, 1977; Aldrich & Herker, 1977)。境界領域をまたぐ主体は、組織の内部ネットワークと外部の情報源を結びつけ、イノベーションシステムにおける知識の流れを促進する役割を担う。彼らは、異なる集団間の知識交換を可能にし、言語や価値観の違いを翻訳し、共通の理解を醸成することで、協調的な活動を支援する(Carlile, 2004)。

一方、イノベーション仲介者は、イノベーションプロセスを促進するために、様々な主体間の橋渡し、仲介、知識移転を行う組織や個人を指す(Howells, 2006)。彼らは、技術シーズの探索から事業化、市場への導入に至るまでの各段階において、必要な知識、資源、ネットワークを提供し、イノベーションの実現を支援する。イノベーション仲介者は、技術移転機関、インキュベーター、アクセラレーター、コンサルタントなど、多様な形態を取り得る(Klerkx & Leeuwis, 2009)。彼らは、イノベーションを求める側とそれを提供する側のマッチング、知識や資金の仲介、技術評価、標準化支援、プロジェクト管理など、多岐にわたる機能を提供する(Howells, 2006; Klerkx & Leeuwis, 2009)。

本稿における「つなぐ人材」とは、こうした境界領域をまたぐ主体およびイノベーション仲介者の両方の側面を持つと考えられる。「つなぐ人材」は、文字通り、人と人、組織と組織、政策と政策(たとえば、産業振興と健康増進という異なる政策分野間の接続)、知識とニーズを結びつける役割を担い、神奈川県の科学技術振興および地域イノベーション・エコシステムにおいて、多様な主体間の連携を促進し、科学技術の成果を社会実装するための重要な機能を果たしていると考えられる。

ただし、地方自治体の行政職員がこうした「つなぐ人材」として活動する場合、単にこれらの機能を果たすだけでなく、①公益性の追求と説明責任、②法令・予算等の制度的制約、③複数分野にまたがる政策目標(例:産業振興と住民福祉)の調整、④首長や議会との関係性といった、行政組織特有の文脈の中で行動することが求められる。これらの要素は、「つなぐ人材」のリスクテイクのあり方や、重視する価値、ネットワーク形成に固有の行動様式をもたらすと考えられる。

3.神奈川県科学技術政策の歴史的展開

神奈川県の科学技術政策は、1970年代のオイルショックを契機とし、当時の革新系首長として知られた長洲一二知事(在任期間:1975~1995年)による「地方の時代」という先見的な理念のもと、中央政府主導のトップダウン型政策からの脱却を図り、地域主導型の科学技術振興へと大胆に舵を切ったことに端を発する(長洲 1980)。当時の神奈川県は、重化学工業を中心とした偏った産業構造となっており、オイルショックによる深刻な産業空洞化の危機に直面していた。長洲は、この構造的危機を克服するため、地域が主体となって研究開発を強力に推進し、高付加価値の新産業を戦略的に創出する「頭脳センター構想」を1978(昭和53)年に提唱した。これは、国家主導の画一的な産業政策からの構造的脱却を志向し、地域に固有の潜在力を最大限に活用した自立的な発展モデルを模索した先駆的な取り組みであった(井上 2005)。

この革新的な構想に基づき、1986年には日本初の都市型サイエンスパークである「かながわサイエンスパーク(KSP)」(川崎市高津区坂戸)の中核的運営組織として株式会社ケイエスピーが設立された。KSPは、今日でいうベンチャー・インキュベーションを中心に、産学公連携支援、戦略的企業誘致等の多機能を有し、新技術の研究開発と革新的なベンチャー企業の育成拠点として重要な役割を果たした。KSPの成功事例は、その後の日本のサイエンスパーク政策に多大な影響を与え、全国各地で同様の施設が相次いで整備される契機となった(原田 2005; 秋山 2008)。また、これに並行して、1989(平成元)年には産学公連携を推進することを目的として公益財団法人神奈川科学技術アカデミー(KAST)、研究成果の実用化を目指す公益財団法人神奈川高度技術支援財団(KTF)がそれぞれ設立された(両財団は2005年に統合)(KISTEC, n.d.-a) 。

その後、神奈川県は、2000年(平成12)年に理化学研究所(理研)横浜キャンパス(バイオリサーチセンター横浜事業所として発足)を誘致したほか、2016(平成28)年には川崎市川崎区殿町に再生・細胞医療のインキュベーション施設であるライフイノベーションセンター(LIC)を開所、さらに2018(平成30)年には湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク、2011年に武田薬品工業湘南研究所として開業)の開設、そして2019(令和元)年には神奈川県立保健福祉大学の新大学院としてヘルスイノベーション研究科(SHI, 川崎市川崎区殿町)が新たに設置されるなど、特に健康・医療、ライフサイエンス分野を中心とした最先端の研究開発拠点の形成に向けた取り組みを積極的に推進してきた。これらの研究開発拠点は、それぞれに特化した強みとなる研究分野を設定するとともに、それらが相互に有機的に連携することで、県全体でのイノベーション創出が目指されている(金井 2018)。

神奈川県は、こうした県による科学技術政策の取り組みを推進するにあたり、1995(平成7)年の国の科学技術基本法制定に先駆ける形で、1990(平成2)年から神奈川県科学技術政策大綱を策定している(神奈川県 2022a)。この大綱において、首長部局である企画部(現政策局)を中心に広域自治体としての科学技術政策の方向性を定めるとともに、事業を具体化してきた。こうした神奈川県による取り組みは、いわば科学技術基本法の理念のひとつである地域科学技術振興の具体的なモデルというべきものである。いいかえれば、地域科学技術政策のあり方の変容、すなわち1980年代にみられた科学技術資源の集積と技術開発の推進を目指した「サイエンスパーク・パラダイム」から1990年代以降にみられた地域全体の学習能力とイノベーション能力の向上を目指す「ラーニングリージョン・パラダイム」への移行(姜・原山 2005)を体現した典型的な事例ということができる。

近年では、こうした先端技術開発としての科学技術政策の推進のみならず、社会課題の解決にも科学技術政策の面からのアプローチがみられる。2014(平成26)年以降、現在の黒岩祐治知事が「未病の改善」という独自の健康概念を創造的に提唱し、新たな社会課題のフレーミングとその解決に乗り出している。「未病」(ME-BYO)とは、健康と病気の状態を二分法的に捉えるのではなく、その間を連続的なスペクトラムとして捉えることで、疾病の発症予防と管理、積極的な健康増進に重点を置いた概念である(神奈川県 2015、内閣官房 2017; 2020; 2021)[3][4]。こうした「未病コンセプト」は、いわば健康寿命の延伸と社会保障費の抑制という重要な政策目標を同時に達成することを目指したものであり、神奈川県におけるヘルスケア分野のイノベーション創出の強固な基盤となっている。近年では、世界保健機関(WHO)とも連携しつつ、この「未病コンセプト」を認知症対策をはじめとしたより包括的な社会システムの構築に戦略的に活用しようとしており、いわゆる2025年問題への対応が目指されてきた(神奈川県 2015; 2018)。

こうした政策展開の歴史は、単なる研究開発拠点の集積にとどまらず、それらを連携させ、新たな価値を共創するための調整機能や媒介機能の重要性を一貫して示唆しており(表1)、時代とともに複雑化・高度化する連携ニーズに応える形で、「つなぐ人材」としての行政職員の役割が必然的に求められる背景を形成してきたといえる。特に、KSP設立期におけるインキュベーション機能の重視、KASTによる産学公連携の推進、そして近年のライフサイエンス・未病分野における複雑なステークホルダー間の連携ニーズの高まりは、「つなぐ人材」としての行政職員の役割が不可欠であることを象徴している。

表1 神奈川県科学技術政策大綱の展開

|

期 |

主な内容 |

主な担い手/推進体制例 |

国の動向/採択事業 |

|

策定前 |

かながわサイエンスパークの設立 (公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)の設立等 |

企画部(現政策局)で全庁的に科学技術政策の推進、(株)ケイエスピー |

|

|

第1期(平成2~8年) |

推進体制整備等 |

企画部、KAST |

国で科学技術基本法等の制定(平成7年) |

|

第2期(平成9~13年) |

コーディネート機能の充実等 KASTで光触媒等の先端的研究を実施 |

KAST |

地域結集共同研究事業(平成10~14年) |

|

第3期(平成14~18年) |

県試験研究機関等の充実強化等 県試験研究機関と理化学研究所との共同研究を強化 |

県試験研究機関、理研 |

国で知的財産戦略の制定(平成15年)、都市エリア産学公連携促進事業(平成15~17年, 平成18~20年) |

|

第4期(平成19~23年) |

知に着目した活動強化等~国際評価技術センター機能構築等~ 光触媒評価や食品評価に関するプロジェクトを推進 |

KAST、KTF |

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の推進(平成23年~) |

|

第5期(平成24~28年) |

重点研究分野の明記等 ~超高齢社会への対応とエネルギー~医療福祉、食の安全性等、創エネ・省エネ等 |

KAST、政策局 |

地域イノベーション戦略支援プログラム(平成25~29年)、殿町リサーチコンプレックス事業(平成27~令和1年) |

|

第6期(平成29~令和4年) |

県試験研究機関の活動充実 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)設立(H29.4) |

KISTEC |

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム(平成30~令和4年) |

|

第7期(令和5年~) |

社会課題の把握と解決に向けて、県民と研究機関等の対話、イノベーションの創出と活用、県と関係機関によるコーディネートを強調 |

KISTEC、いのち・未来戦略本部室 |

共創の場形成支援プログラムや企業版ふるさと納税(民間資金)等を活用中 |

出所:筆者ら作成

4.「つなぐ」の役割と具体的な実践

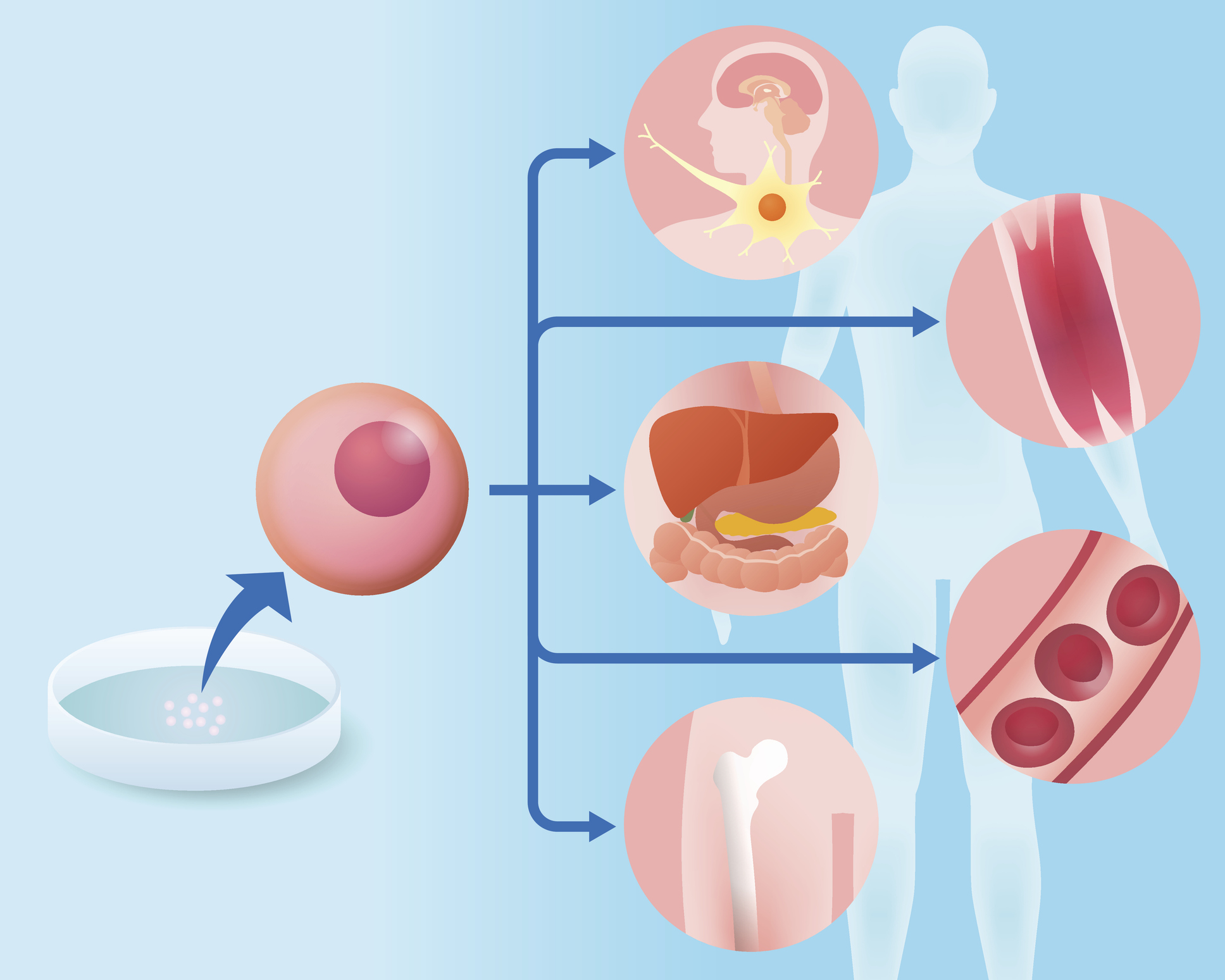

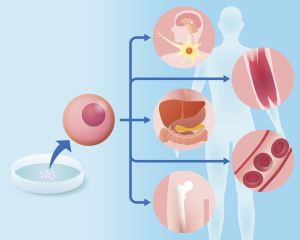

前述の通り、神奈川県の地域科学技術政策の推進においては、県職員が中心的なハブとなり、産学公民の多元的なネットワークを戦略的に構築・運営することで、地域におけるイノベーション創出に向けた取り組みが推し進められてきた。以下では、神奈川県における特徴的な地域科学技術振興の事例として再生・細胞医療を含むライフサイエンスをめぐる研究開発の推進と未病の改善を取り上げ、広域自治体である神奈川県が地域における科学技術政策の推進においてどのような「つなぐ」役割を果たしているのかについて検討する。

4.1事例1: ライフサイエンス

(1) ギャップファンドとしての機能

神奈川科学技術アカデミー(KAST)を前身とする(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)は、地方自治体が設置する独立行政法人でありながら、科学技術振興機構(JST)や日本医療研究開発機構(AMED)のようないわゆるファンディング・エージェンシーとしての機能を有している。たとえば、戦略的研究シーズ育成事業として、年1,300万円程度、研究期間2年のプロジェクトを継続的に採択(3件)しており、基礎研究段階の研究シーズに対するファンディングが行われている(KISTEC 2024)。

具体的には、KISTECのプロジェクトとして、最先端のゲノム工学技術である「ゲノム構築技術」プロジェクト(相澤康則 東京工業大学准教授)や「大量毛髪再生」プロジェクト(福田淳二 横浜国立大学教授)を設置し、研究代表者がそのプロジェクトリーダーを務めLICや川崎生命科学・環境研究センター(LiSE、川崎市川崎区殿町)に研究室を構えている。実験動物中央研究所(実中研)や慶應義塾大学、国立医薬品食品衛生研究所(国衛研、川崎市川崎区殿町)、企業らと連携しながら研究開発が進められている。実際には、これらのプロジェクトはKISTECによる長期間かつまとまった研究開発費による研究支援を受けており、FS(feasibility study)研究支援にはじまり、戦略的研究シーズ育成事業、有望シーズ展開プロジェクト(3,000~6,000万円、4年間)、実用化実証事業(2,000万円程度、2年間)といった形でファンディングを受けている(KISTEC, n.d.-b)。

また、KISTECの事業とは別に、県の独自予算(先進異分野融合プロジェクト研究立案・推進事業)による支援も実施されている。これは、KISTECの事業では採択されなかったものの、地域の政策課題に対応する有望シーズに対して、FSとして年300万円程度の支援を行うものである。こうした県によるファンディングを呼び水として、JSTやAMED等の大型のグラントの獲得に結び付けており、県費によるファンディングが一種の研究開発におけるギャップファンドの役割を果たしているといえる。

ここでの県職員(つなぐ人材)の役割は、単にKISTECの事業を紹介するだけでなく、地域の政策課題と研究シーズを結びつけ、ファンディング・スキームへの申請を支援し、さらに国の大型グラント獲得に向けた申請戦略の助言や情報提供を行う点にある。これにより、研究者は研究資金の確保と研究推進に集中できる環境を得ている。

(2) サイバニクスと再生医療を融合した脊髄機能再生治療

脊髄損傷に対するロボットスーツHALを用いた再生医療の研究開発を推進するべく、神奈川県は再生・細胞医療の拠点である慶應義塾大学とCYBERDYNE株式会社の連携を積極的に仲介してきた。具体的には、県が主導する形で研究者間のマッチングを目的とした会議を複数回設定し、目標共有と信頼醸成を図ったほか、臨床研究実施に必要な許認可取得に向けて関係機関との調整や手続き支援を行うことで円滑なトランスレーショナルリサーチの環境整備に貢献したとされる。具体的には、科学技術振興機構(JST)による「研究成果展開事業 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点(リサーチコンプレックス)推進プログラム」として採択されたことに加え、神奈川県の独自予算により先進異分野融合プロジェクトとして支援することでこれらの研究開発が支援されてきた(中島・牧野 2020)。

こうした支援もあって、2022(令和4)年からは、慶應義塾大学において脊髄再生治療の臨床研究が開始されるに至っている(慶應大学 2022)。こうした連携実績・支援実績をもとに、慶應義塾大学と企業との連携をコーディネートする形で、脊髄損傷のみならず、中枢神経再生(株式会社リプロセル)や骨軟骨再生(株式会社サイフューズ)等にそのスキームを展開しようとしている。 この事例は、県職員が大学と企業の橋渡し役となり、それぞれの強みを活かした共同研究をコーディネートする役割を果たした。

こうした神奈川県における「産学公連携」の取り組みは、行政が触媒となり、異なるセクターが持つ資源(大学の知、企業の開発力・事業化能力、国の資金等)の相互依存関係を認識させ、連携を促進するという意味で、政策ネットワーク論における「資源の相互依存性」(Rhodes, 1981)に基づく連携の実践例といえる。

(3) 国衛研との連携による再生医療等製品の品質評価技術の確立

再生医療等製品の安全性・有効性を評価する評価技術の構築(レギュラトリー・サイエンス)は、製品開発と実用化において不可欠な要素である。神奈川県では、国衛研との継続的な協議を通じて、企業が開発する再生医療等製品の品質評価に関する技術指導や情報提供を受けられる体制を構築してきた(神奈川県 2022b; 2023)。国衛研は規制主体である厚生労働省の施設等機関であるため、被規制主体である企業・団体とは直接的には結びつきにくい。その点を踏まえ、同じく行政機関である神奈川県が産学公連携の媒介者として、中立的な立場から国衛研と企業・アカデミアとの対話の場を設定し、共同研究の枠組み作りや情報交換、さらには国衛研職員のKISTEC兼務といった具体的な協力体制の構築を支援することで、この問題の実質的な克服が試みられている。たとえば、理研横浜が有する独自の遺伝子解析技術であるCAGE法を用いた細胞の品質評価基盤の構築にあたっては、国衛研の職員をKISTECの非常勤研究員と位置付けることで、国衛研・KISTEC・理研による一体的な研究開発を可能としている(KISTEC 2023)。

こうしたアプローチは、地方自治体によるコーディネーションのもと、研究開発サイドと規制当局との実質的な連携を通じて、イノベーションの社会実装を目指す試みといえる。単にプレイヤー同士のマッチングを図ったり、資金的なサポートを行ったりするだけでなく、こうした基礎研究とレギュラトリー・サイエンスの相互作用を行政(つなぐ人材)の積極的なコーディネーションによって実質的に実現しようとする試みは、地域科学技術振興のあり方としても極めて特徴的であるといえる。

4.2 事例2: 未病の改善

(1) 未病指標の開発と普及

未病コンセプトは、アカデミアにおける学術研究としてではなく、いわば首長のリーダーシップのもと行政主導で提唱された概念である。従来の「医療」を前提とした社会規範からの脱却を提起したほか、WHOが提唱する「内在的能力(intrinsic capacity)」に類似する性格であったこともあり、その普遍性が示唆される一方で(Nakamura et al. 2023)、当初は学術的な裏付けを欠いた抽象度の高い概念にとどまっていた。そこで、実際に「未病」の状態を測定・評価し、実際に個人の健康管理意識の向上と行動変容を促す仕組みとして、健康状態を可視化する「未病指標」を新たに開発し、その妥当性や有効性を検証する方向性が示された。

具体的には、県立大学の新大学院SHIに指標開発を委託する形で、2019年に医療や公衆衛生、健康増進等の専門家からなる委員会を設置し、未病指標の策定に向けた議論が進められた(神奈川県 2015; 2018)。様々な既往研究をレビューしたうえで、暫定的な未病指標(数値化やリスクアラート)が開発され、県が供給する「マイME-BYOカルテ」に実装されるに至った(渡邊 2024)。この指標は、単に未病状態の可視化(見える化)を可能とするだけでなく、ヘルスケア分野における新たな産業創出に向けたプラットフォームとして機能することが期待されるものであった。従来型の生活習慣改善や健康増進プログラムの効果測定等の介入の評価への活用はもちろん、未病段階における健康管理としての利用も期待されている。このプロセスにおいて、県職員は、SHIへの委託者としてだけでなく、専門家委員会の運営、多様な意見の集約、開発された指標の社会実装(マイME-BYOカルテへの搭載等)に向けた庁内・外の調整役を担い、コンセプトの具体化を一貫して推進した。

もっとも、未病指標は現在も開発途上の段階にある。県によるSHIに対する継続的な委託がなされてきた。簡便に利用可能な従来の未病指標(基盤未病指標)に加え、未病指標の信頼性担保および社会的な受容性向上に向け、先行研究レビューに基づいた暫定的な指標から、コホート研究等の疫学的な研究による検証を通じた科学的妥当性の検証(詳細未病指標)が進められている(Nakamura et al. 2023)。さらに、先端技術の活用および商用利用を想定した商品未病指標としての普及展開など、未病の見える化に関する産学公連携のプラットフォーム化が引き続き目指されている。このように、新たな概念としての「未病」の社会実装に向けた科学的信頼性の担保に向けた取り組みが、県単独ではなく、県立大学との共創的な研究開発のなかで推進されてきたことを特徴としている。

(2) 企業との連携による未病関連サービスの開発支援

こうした指標開発に並行する形で進められたのが、未病コンセプトに基づく新たな産業の創出に向けた取り組みである。神奈川県は、2014年に民間事業者を会員とする未病産業研究会を発足させ、講座やセミナーの開催等を通じて情報提供やネットワーキングの機会を提供することで会員企業による未病関連の事業化支援を行っている。こうしたコミュニティ・ビルディングとネットワーキングのアプローチを通じて、フレイルや睡眠、休養といった「未病コンセプト」に関連する個別テーマごとに、複数の企業が集まる分科会の組成へと発展している(牧野 2024)。こうした分科会の場は、県職員(つなぐ人材)によるファシリテーションのもと、未病コンセプトに合致した新たな商品やサービスの開発に向けて、プロジェクトの組成から具体的なマッチングなどのコーディネーションの場として機能しつつある。

また、医薬品や医療機器、再生医療等製品については、基礎研究から応用研究、治験、薬事申請・承認といった形で研究開発のフェーズの進展が明快であるのに対して、未病を含むヘルスケア分野全体の製品・サービスは必ずしもこうしたプロセスが明確になっておらず、また国による承認といったオーソライズのプロセスも存在しない。こうした研究開発プロセスの不明瞭さはビジネスにとって重要で不確実な要因となることから、神奈川県では創薬や医療機器開発の開発・実証・承認プロセスを参考にしながら、データを実際に集め妥当性を検証する場として「未病リビングラボ」を、また一定の科学的知見に基づく製品であることを認定する仕組みとして「未病ブランド」をそれぞれ運用している。前者は、県内の地域や職域における実環境を利用した実証実験の場を提供するものである。これにより、未病コンセプトに合致する新たな製品やサービスの開発過程でエビデンスを収集するとともに、有効性や有用性を検証することが可能となる。成果は製品開発にフィードバックされるだけでなく、学術研究としても成果報告が行われている(神奈川県, 2024a)。後者は、未病関連の商品やサービスに認証を与えることで、そのブランディングを支援するものである(神奈川県 2024b)。これは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のような国の機関による承認や認証ではないものの、地方自治体から認定を受けることで、市場において消費者に対する積極的なシグナリングの効果を発揮することが期待されているといえる。

神奈川県は、こうした未病産業研究会の運営やリビングラボ、未病ブランドといった独自の取り組みを展開することにより、未病関連の製品・サービスの開発と社会実装に至るまでの事業化支援を行っている。特筆されるのは、いずれの取り組みも県が単独で事業を推進することができない性格のものである点である。分科会の組成とマッチング、実証の場の提供、エビデンスの創出、認定のための科学的根拠の有無の判断のいずれの取り組みも、産学公の連携なくして推進することは困難である。このように、未病の改善に関する取り組みにおいては、神奈川県は主にアジェンダセッティングとコーディネーションの役割に注力しており、連携・調整の過程において県職員がまさに産学公を「つなぐ人材」としての役割を担っているものといえる。

この取り組みは、民間企業のイノベーション力を活用し、新たな市場を創出する試みであり、県が主導しつつも、産業界の自発性を引き出す形で進められている点において、官民パートナーシップの一類型である(Wettenhall, 2003)。

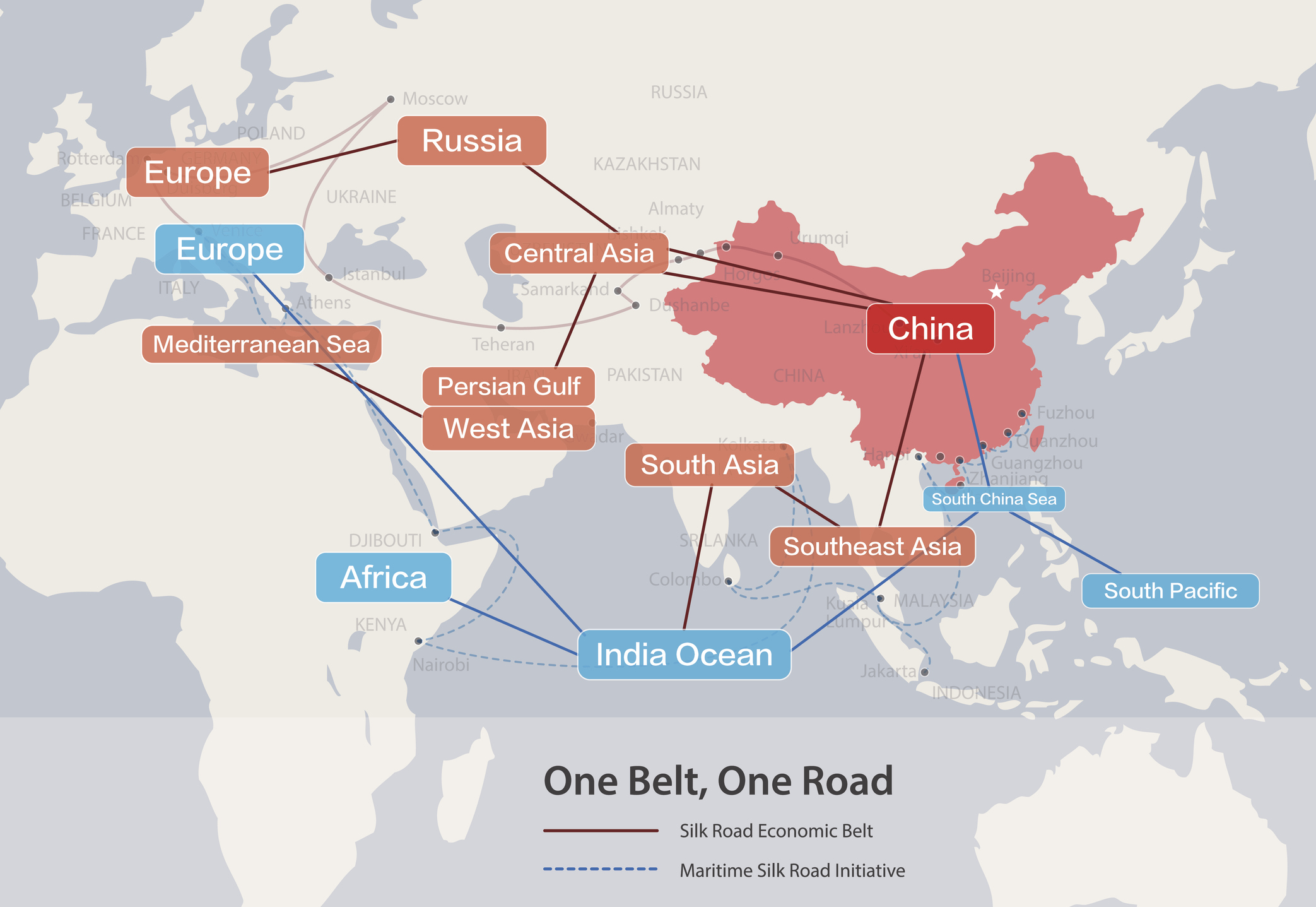

5.イノベーション・エコシステムの構築:ネットワーク型ガバナンスの展開

ここまで述べてきたように、神奈川県の地域科学技術振興は複数のサイエンスパークを核とした動的なネットワーク型のイノベーション・エコシステムを構築することで、地域における持続的なイノベーション創出の駆動力を構成している。こうしたエコシステムは、行政機関である神奈川県や基礎自治体がトップダウン型で運営しているというよりも、実際には産学公の多様な主体間の自律的かつ柔軟な連携を重視する現代的なネットワーク型ガバナンスの考え方に基づいて運営されているといえる(Klijn & Koppenjan, 2016; Powell, 1990)。ただし、このようなネットワーク型ガバナンスは、参加主体間のコミットメントの維持、意思決定プロセスの透明性確保、成果に対する説明責任の所在といった課題も内包しており、そのために「つなぐ人材」による継続的なコーディネーションが不可欠である。

こうした神奈川県の事例は、「つなぐ人材」が単なる調整役(Facilitator)にとどまらず、ネットワークの設計、キープレイヤーの特定・勧誘、共通ビジョンの提示、信頼醸成の促進といった、より能動的・戦略的な役割(Network Orchestrator)を担うことで、エコシステムの形成・発展に貢献していることを示唆している。以下では、その特徴をいくつかの観点から整理してみる。

5.1. サイエンスパークとラーニングリージョン

各サイエンスパークは、それぞれに特化した専門分野を設定しつつ、周辺地域との有機的な連携を重視した運営が行われている。例えば、殿町地区ではグローバル連携とヘルスケア分野全体の活性化を目指し、KSPは首都圏サイエンスパーク拠点と情報通信や解析・計測等、湘南アイパークはライフサイエンスのグローバルビジネスと未病や認知症等を主たる領域としている(中島・牧野 2020)。これらのサイエンスパークは、単に研究開発に関連する物理的なインフラやインキュベーション機能を提供するだけでなく、イノベーション創出のハブとして機能するとともに、後述するように、マッチングや実証実験などを通じた地域コミュニティとの密接な連携を通じて、地域に根差した社会的な課題解決にも積極的に貢献することが期待されている。こうしたサイエンスパーク間の有機的な連携や地域連携の実現には、各拠点の運営主体だけでなく、県庁の担当部署、すなわち「つなぐ人材」が、県全体のイノベーション戦略に基づき、拠点間の情報共有や共同プロジェクトの企画・調整を行うハブとしての役割を果たしている点が重要である。

5.2. ネットワーキングとコミュニティ・ビルディング

サイエンスパーク、大学、企業(大企業・中小企業・ベンチャー企業)、医療機関、研究機関等が複雑に絡み合ったネットワークのもとに、戦略的に結び付き、人的交流、情報共有、共同研究等を積極的に促進しているのが特徴である。具体的には、未病産業研究会にみられるように、定期的な交流会やセミナーの開催、最新の政策・ビジネス動向の共有、共同研究プロジェクトの組成支援などが体系的に実施されている(未病産業研究会 n.d.)。これらの多角的な取り組みは、参加主体間の相互作用を活性化することで、分科会のような新たなプロジェクト組成につながるなど、イノベーション創出の好循環を生み出す土壌として機能している(Powell, 1990)。

これらのネットワーキング活動やコミュニティ形成は、県職員(つなぐ人材)による継続的な事務局機能の提供、イベント企画・運営、参加者間の関係構築支援といった地道な活動によって支えられており、単なる自律的な交流にとどまらない、意図的なエコシステム・マネジメントの一環と捉えることができる。

5.3. バーチャルな専門家・実務家ネットワークの形成

未病産業研究会にみられる会員企業間のネットワーキングとコミュニティ・ビルディングのアプローチは、未病の改善のみならず、前述の再生・細胞医療分野の実用化・産業化にも展開され、2016年10月にはかながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク(RINK)が設立されている(神奈川新聞 2016)。RINKの設立・運営においても、県職員はキーパーソンを特定・勧誘し、ネットワークの目的や活動計画を策定・共有し、オンライン/オフラインでの交流機会を創出するなど、その立ち上げと活性化に深く関与している。基礎研究の研究者はもちろん、将来的なコマーシャライズを目指すベンチャー企業や大企業の事業部門、さらには製造や運搬などサプライチェーンを構成する企業らに至るまで、広範なプレイヤーがこうしたネットワークに包摂されている。このように、神奈川県においてはサイエンスパーク等の物理的な拠点を形成しながらも、さらに国内外の専門家や実務家をつなぐバーチャルなネットワークの構築が目指されている。最先端の技術、市場動向に関する情報共有はもとより、制度化や普及・促進のための課題抽出、国際的な共同研究の組成など、幅広い役割がこうしたネットワーク型組織によって展開されている。こうしたバーチャルな結びつきと物理的な拠点(サイエンスパーク等)との連携を背景として、地理的な制約を超えたより広域的な連携を実現することは、従来の地方自治体における行政区画に閉じた資源利用の限界を克服する試みといえ、今後の地域イノベーション政策において重要な示唆を与えている(Castells, 2000)。

6.自治体における科学技術政策予算の運用

神奈川県における科学技術政策に関する予算は、他の自治体と同様に必ずしも潤沢ではない。限られた貴重な財源を最大限に有効活用し、地域科学技術振興としての効果の最大化を図るために、以下のような特徴的なマネジメント手法が戦略的に用いられている。

6.1.「呼び水」としての県予算

県費は、いわば「呼び水」として戦略的に活用されている。県の自主財源に基づく研究開発投資や事業推進を基盤として、国からの補助金や競争的資金、さらには民間企業からの研究開発投資を積極的に呼び込むことで、実際に稼働する事業規模を飛躍的に拡大させている(中島・牧野 2020)。国の予算動向や民間企業の投資動向を注視しつつ、県の政策課題として重点化された分野に戦略的に投資を行ってきている。こうした手法は、財政的なレバレッジ効果を生み出し、公共投資の効率性を高めるだけでなく、産学公連携を促進する重要な効果も有している(Peters & Pierre, 2006)。

こうした『呼び水』戦略の実行には、「つなぐ人材」が国の政策動向や民間投資の意向を的確に把握し、県の予算をどのタイミングでどの分野に投入すれば最も効果的に外部資金を誘引できるかを見極める、高度な戦略的判断と情報収集能力が求められる。これは、単なる属人的な予算執行ではなく、政策目標達成のための能動的な資源動員活動と考えられる。

6.2. ファンディング・エージェンシーとしての機能

神奈川県における地域科学技術振興策がユニークな点として、前述のファンディング機能が挙げられる。ファンディング・エージェンシーと同様のファンディング機能をKISTECが担っており、それを神奈川県の予算として確保している点が挙げられる。神奈川県の政策課題、地域課題に対応する有望な研究課題を継続的に支援する仕組みが実装されており、いわゆる国プロなどの政府が支援する研究開発プロジェクトに採択されていない段階や不採択となった場合などにおいてもそれらの研究が中断や中止を余儀なくされることなく研究開発を継続することができる、ギャップファンドとしての役割を果たしている点が興味深い。また、研究者に対して単に資金的なサポートを行うのではなく、大学内では整備が困難な実験環境をKISTECの研究施設として整備することで、研究環境をも提供している点が特徴的である(KISTEC, n.d.-c)。

県職員(つなぐ人材)は、KISTECと連携し、国プロの採択状況等も踏まえながら、どの研究シーズが県の政策課題解決に貢献しうるか、継続支援の必要性・妥当性はどうか、といった点を評価し、ファンディングの意思決定に寄与している。

6.3. 予備費の柔軟な活用

年度途中で発生する可能性のある緊急性の高い政策ニーズや、萌芽的な段階にある革新的なイノベーションの機会に迅速かつ柔軟に対応するため、予算の一部としてあらかじめ予備費が戦略的に確保されている。この予備費を柔軟に予算として運用することにより、たとえば前述のような国プロとして不採択となった重要性の高い研究課題に対する資金的な支援や新たなプロジェクト組成、実証事業の推進等を実現している。こうした柔軟な予算運用は、計画段階で予見困難なイノベーション機会に対応することを可能にし、アジャイル・ガバナンス(Ansell & Gash, 2018)の考え方とも親和性が高い。ただし、その運用にあたっては、使途の妥当性や公平性に関する十分な説明責任が求められる。そのためにも、「つなぐ人材」が現場のニーズや新たなイノベーションの萌芽を迅速に察知し、その重要性を組織内で説明し、予算執行の必要性を説得力をもって提示することが、機動的な対応を可能にする鍵となる。

こうした柔軟な予算運用は、他の先進的な自治体においても類似の工夫が見られる可能性はあるが、神奈川県のようにKISTECという独立したファンディング機能を持つ組織と連携し、県の政策目標と連動させながら、ギャップファンドや「呼び水」としての予算を戦略的に運用している点は、神奈川県の地域科学技術振興の大きな特徴といえるだろう。

7.課題:「つなぐ人材」の育成と組織的能力の構築

ここまでの事例分析を通じて、神奈川県の職員は地域科学技術振興の推進において、「境界領域をまたぐ主体」および「イノベーション仲介者」の双方の側面を有することを確認してきた(表2)

表2 つなぐ人材の機能と事例の対応関係

|

機能 |

理論的背景 |

神奈川県の事例 |

|

境界領域をまたぐ主体 |

Tushman (1977), Aldrich & Herker (1977) |

職員が、さまざまな組織や部署とのコミュニケーションや連携を促す - 県庁内のさまざまな部署(産業振興や健康増進など) - 県庁と大学(例:ME-BYO指標のためのSHIとの連携)。 - 県庁と民間企業(例:CYBERDYNE他との連携等)。 - 研究機関と規制機関(例:理研と国衛研との連携等)。 |

|

イノベーション仲介者 |

Howells (2006), Klerkx & Leeuwis (2009) |

関与する都道府県職員 - 資金提供の機会に関する情報の提供(KISTECプログラム、国家補助金など)。 - 研究者と企業との関係の仲介 - 共同プロジェクト(例:慶應義塾大学とCYBERDYNEとの連携等) - 研究成果の商業化を支援する(例:ME-BYO Living LabとME-BYOブランド)。 |

科学技術政策を担う「つなぐ人材」に必要な能力とその育成のあり方については、城山・中澤(2025)が指摘しているように、特定分野の専門性とは異なる問題を多面的に把握する能力が不可欠であるとともに、基盤となる専門性をもつ領域を拡大していくことが求められる。ここまでみてきたように、地域科学技術振興を担う「つなぐ人材」についても、産学公をつなぐ高度なコミュニケーション能力、多様な分野の知識、研究者や実務家に対するリスペクトと真摯な姿勢、関係者間の利害調整能力が求められる。しかしながら、こうした能力は属人的な経験や資質に依存する側面が強く、短期的な成果を重視する人事評価制度や、専門分野ごとの縦割り意識が根強い既存の行政組織においては、体系的な育成や能力発揮が困難な場合が多い。そのため、スキルセットとして定義し、トレーニング・プログラムを提供するといった体系的な育成が難しいという課題が存在する。

属人的な能力でいえば、旧科学技術庁や文部科学省といった科学技術イノベーション政策を所管する府省や大学・研究機関等への出向経験は「つなぐ人材」として求められる能力を涵養するうえで重要な機会となる。府省への出向経験がある場合には、より上流の政策動向に精通したなかで地域科学技術振興に対する深い洞察ができるようになるほか、「呼び水」としての国プロへのアプローチなどの嗅覚も身に付けることができる。また、大学・研究機関等への出向経験がある場合には、実際の研究現場のモチベーションとダイナミズム、そして課題感を理解することができる。

一方で、こうしたキーパーソンによる長年の経験と卓越した能力をいかに形式知化し、組織全体で共有・継承していくか、すなわち属人的能力に依存する体制から脱却し、次世代の「つなぐ人材」を組織的に育成する仕組みの構築も急務である。OJT(On the Job Training: 職場の実務を通して行う教育訓練)や研修の充実に加え、①『つなぐ』活動を正当に評価する人事評価制度の見直し(部門横断的な貢献度の評価)、②専門性やネットワーク構築を支援するキャリアパスの設計(専門職制度の活用)、③部署や職位を超えた知識・経験の共有を促進する仕組み、④挑戦を奨励し、失敗から学ぶことを許容する組織文化の醸成といった、より踏み込んだ組織的・制度的変革が不可欠となる。さらには、大学や研究機関、民間企業、関係府省や他の自治体等との戦略的な人事交流の拡大、そして過去の成功事例と失敗事例の組織的な分析と共有(ナレッジマネジメント)体制の構築などが有効と考えられる(Mayne, 2008)。

このように、組織内での知識共有と学習を促進する仕組みを効果的に構築し、「つなぐ人材」を特定の個人に依存するのではなく、組織全体の重要な能力として確実に定着させていくことができるかが課題となる(Senge, 1990)。ただし、これらの取り組みを進める上では、短期的な成果を重視する人事評価制度や、専門性が縦割りになりがちな組織構造といった既存の制度的・組織的障壁も考慮する必要がある。

8.おわりに

本稿では、神奈川県の科学技術イノベーション政策を事例として、「つなぐ人材」が地域におけるイノベーション創出に果たす重要な役割について考察した。神奈川県では、県職員が多様なステークホルダー間の媒介者、すなわち「つなぐ人材」としての役割を積極的に担い、大学、企業、研究機関、医療機関、地域社会等の多様な主体間の連携を効果的に促進することで、地域に固有の特性を活かした独自のイノベーション・エコシステムを構築しようとしている。この「つなぐ人材」は、ネットワークの形成・維持・活性化において単なる調整者ではなく、戦略的なアクターとして機能しているといえる。

神奈川県における地域科学技術振興は、いわゆるトリプルヘリックスモデル(Etzkowitz & Leydesdorff, 1995)の形態をとっている。県の行政職員である「つなぐ人材」は、地方自治体という公的セクターに属しながら、大学・産業界との境界領域で活動することで、ヘリックス間の相互作用を触発・媒介し、知識創造から社会実装に至るプロセス全体を円滑化する、モデルにおける重要な触媒としての役割を果たしている。特に、再生・細胞医療と未病分野における「つなぐ人材」の実践事例は、地域におけるイノベーション創出におけるネットワーク・ガバナンスの重要性を示唆している。

本稿の分析を通じて、以下のような知見を導出した。第一に、「つなぐ人材」は、単なる調整役ではなく、ネットワーク・ガバナンスにおける戦略的な設計者・推進者(Orchestrator)として、多様なステークホルダー間の共創を能動的に促進し、複雑な地域課題解決に貢献しうること。(セクション4, 5)。第二に、「つなぐ人材」は、政策ネットワーク論における「資源の相互依存性」を的確に認識し、それらを最大限に活用することで、地域における連携や調整といったコーディネーションを通じてイノベーションに必要な資源動員を実現していること(セクション4.1(2), 6.1)。第三に、神奈川県の先進的なイノベーション・エコシステムは、複数のサイエンスパークを戦略的な核とした重層的なネットワーク型の連携を最大の特徴としており、地域内外の多様な主体が自律的かつ持続的に参加する、動的なネットワーク型のエコシステムとして、「つなぐ人材」によるマネジメントを受けながら機能していること(セクション5)。第四に、神奈川県における科学技術予算のマネジメントにおいては、「つなぐ人材」の戦略的判断に基づき、予備費を緊急性の高い案件や政策課題として重要な研究課題に対する切れ目のない支援のために柔軟に活用するなど、アジャイル・ガバナンスが部分的に実践されていること(セクション6)。

一方で、「つなぐ人材」をめぐっては育成と組織的能力の獲得に重要な課題が残されている。これらの課題に対応するためには、行政職員の役割を企画立案や執行といった従来の画一的な性格付けから再定義し、「境界領域をまたぐ主体」と「イノベーション仲介者」としての「つなぐ」能力の開発と効果的な能力の発揮を支援する組織的な仕組みを戦略的に構築することが不可欠である。ただし、そのためには、既存の行政組織文化や業務分担、評価制度を見直し、境界連結的な活動を正当に評価し、推奨するような制度的・組織的変革が不可欠となるだろう。そのためには、行政における組織学習の視点から、組織的な能力構築と継続的な改善を戦略的に進めていくことが求められる。

今後の課題としては、「つなぐ人材」の育成プログラムの有効性に関する実証的な研究が求められる。研修や人事交流等の具体的な施策の効果を客観的に測定し、より効果的な育成手法を開発していく必要がある。また、中央省庁や他の自治体における「つなぐ人材」の実践事例との比較研究を通じて、政府レベルや地域特性、政策分野の違いを十分に考慮した上で、成功要因と課題をより明確に明らかにすることで、本事例で得られた知見の一般化の可能性と、地域特性や政策分野による差異を明らかにすることが期待される。

参考文献

秋山, 秀一. (2008). KSPモデルの可能性 -かながわサイエンスパーク. In 前田, 啓一 & 池田, 潔 (編), 日本のインキュベーション (pp. 85-94). ナカニシヤ出版.

井上, 裕幸. (2005). 川崎市と神奈川県の産業政策. 専修大学都市政策研究センター年報, 1 (追補版), 145-199.

神奈川県. (2015). かながわグランドデザイン 第2期実施計画. https://www.pref.kanagawa.jp/documents/29096/801702.pdf

神奈川県. (2018). 『スマイル100歳社会』の実現に向けて-ヘルスケア・ニューフロンティア推進プラン-. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/16232/plan.pdf

神奈川県. (2022a). 科学技術政策大綱-第7期-. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/6380/taiko_main.pdf

神奈川県. (2022b). 令和5年度当初予算(案)主要施策. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/44340/01_r5syuyousesaku.pdf

神奈川県. (2023). 東日本の再生医療ネットワークの構築を目指します!. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/prs/r3066146.html

神奈川県. (2024a). ME-BYOリビングラボ レポート. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/13141/r6_report.pdf

神奈川県. (2024b). ME-BYO BRAND 認定制度の概要. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/13632/me-byobrand_gaiyou.pdf

神奈川県未病産業研究会. (n.d.). 神奈川県未病産業研究会. 2025年3月17日アクセス, from https://kanagawa-mibyo.studio.site/

神奈川新聞. (2016). 再生医療の産業化加速 ネットワーク設立. 神奈川新聞. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-3446.html

神奈川県立産業技術総合研究所. (n.d.-a). 沿革. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kistec.jp/aboutus/history/

神奈川県立産業技術総合研究所. (2023). ヒト間葉系間質/幹細胞の中からその虚血環境下での血管内皮増殖因子(VEGF)の分泌機能において主役を演じる細胞群を同定することに成功 [プレスリリース]. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kistec.jp/kistec-manage/wp-content/uploads/press_230602.pdf

神奈川県立産業技術総合研究所. (2024). 令和7年度「戦略的研究シーズ育成事業」公募開始! [プレスリリース]. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kistec.jp/kistec-manage/wp-content/uploads/press_240823.pdf

神奈川県立産業技術総合研究所. (n.d.-b). 大量毛髪再生技術の開発プロジェクト. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kistec.jp/r_and_d/jituyou-p/fukudamouhatsu-2/

神奈川県立産業技術総合研究所. (n.d.-c). 連携交流. 2025年3月17日アクセス, from https://www.kistec.jp/collaboration/

金井, 信高. (2018). 殿町と湘南アイパークの拠点間連携の方向性. 神奈川県. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/43125/renkei.pdf

姜, 娟 & 原山, 優子. (2005). 「地域科学技術政策」の展開 : 欧米との対比に見る日本の場合. 研究 技術 計画, 20(1), 63-77. https://doi.org/10.20801/jsrpim.20.1_63

慶應義塾大学. (2022). 「亜急性期脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経前駆細胞を用いた再生医療」の臨床研究について(第1症例目への細胞移植実施) [プレスリリース]. https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2022/1/14/220114-1.pdf

城山, 英明 & 中澤, 柊子. (2025, 3月28日). 科学技術イノベーション政策を担う「つなぐ人材」とその能力育成. 東京財団政策研究所. 2025年3月17日アクセス, from https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4706

長洲, 一二. (1980). 地方の時代と自治体革新. 中央公論社.

中島, 秀和 & 牧野, 義之. (2020, 6月5日). 神奈川県の科学技術政策とヘルスケア・ニューフロンティア構想 [プレゼンテーション資料]. 文部科学省 科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 第10期地域科学技術イノベーション推進委員会(第3回). https://www.mext.go.jp/content/20200605-mxt_sanchi01-000007649_01.pdf

内閣官房. (2017). 健康・医療戦略(平成29年2月17日一部変更). 2025年3月17日アクセス, from https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/170217senryaku.pdf

内閣官房. (2020). 健康・医療戦略(令和2年3月27日閣議決定). 2025年3月17日アクセス, from https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/r020327senryaku.pdf

内閣官房. (2021). 健康・医療戦略(令和3年4月9日一部変更). 2025年3月17日アクセス, from https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/r030406senryaku.pdf

原田, 誠司. (2005). アジアにおけるサイエンスパークの展開. 専修大学都市政策研究センター年報, 1 (追補版), 81-110.

牧野, 義之. (2024). 未病産業成長に関する神奈川県のイノベーションの取組、熱き志! [プレゼンテーション資料]. 令和6年度第2回未病産業研究会ピッチ&交流会. 2025年3月17日アクセス, from https://www.pref.kanagawa.jp/documents/75843/kanagawa.pdf

渡邊, 亮. (2024). EBPM実現に向けた神奈川県との協働の成果と課題-県立大学と県・市町村との連携事例. 公衆衛生, 88(7), 711-720.

Aldrich, H., & Herker, D. (1977). Boundary spanning roles and organization structure. The Academy of Management Review, 2(2), 217-230. https://doi.org/10.2307/257905Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 16-32.

Asheim, B. T., & Gertler, M. S. (2005). The geography of innovation: Regional innovation systems. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation (pp. 291-317). Oxford University Press.

Carlile, P. R. (2004). Transferring, translating, and transforming: An integrative framework for managing knowledge across boundaries. Organization Science, 15(5), 555–568. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0094

Castells, M. (2000). The rise of the network society (2nd ed.). Blackwell Publishing.

Cooke, P. (2001). Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and Corporate Change, 10(4), 945–974. https://doi.org/10.1093/icc/10.4.945

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-industry-government relations: A laboratory for knowledge-based economic development. EASST Review, 14(1), 14-19.

Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy, 35(5), 715-728. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.005

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance networks in the public sector. Routledge.

Klerkx, L., & Leeuwis, C. (2009). The emergence and embedding of innovation intermediaries at different politico-administrative levels: Insights from the Dutch agricultural sector. Technological Forecasting and Social Change, 76(6), 849-860. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.10.001

Mayne, J. (2008). Building capacity through monitoring and evaluation. The World Bank.

Nakamura, S., Watanabe, R., Saito, Y., Watanabe, K., Chung, U.-i., & Narimatsu, H. (2023). The ME-BYO index: A development and validation project of a novel comprehensive health index. Frontiers in Public Health, 11, Article 1142281. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1142281

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). Regions and innovation policy. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). The next production revolution: Implications for governments and business. OECD Publishing.

Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2006). Handbook of public policy. Sage Publications.

Powell, W. W. (1990). Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. Research in Organizational Behavior, 12, 295-336.

Rhodes, R. A. W. (1981). Control and power in central-local government relations. Gower.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization. Doubleday.

Tushman, M. L.(1977). Special boundary roles in the innovation process. Administrative Science Quarterly, 22 (4), 587-605.

Uyarra, E. (2010). What is evolutionary about regional innovation systems? Implications for regional policy. Journal of Evolutionary Economics, 20(1), 115–137. https://doi.org/10.1007/s00191-009-0135-yWettenhall, R. (2003). The rhetoric and reality of public-private partnerships. Public Organization Review, 3(1), 77-107. https://doi.org/10.1023/A:1023000128175.

[1] 筆者らは、神奈川県の職員および県立大学の教員であり、本稿の内容には一定の当事者性を有する。本稿の執筆は、牧野による科学技術振興に関する実務経験をもとにした講演や既発表資料を下地としながら、黒河が地域科学技術振興における「つなぐ人材」やガバナンス研究の観点から学術的な検討を行ったものである。

[2] 行政学研究・公共政策学研究における「つなぐ」人材の位置づけについては城山・中澤(2025)を参照されたい。城山英明・中澤柊子(2025)科学技術イノベーション政策を担う「つなぐ人材」とその能力育成 March 28, 2025 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4706

[3] 健康・医療戦略では、平成29年2月17日の一部変更以降、令和3年4月9日の一部変更に至るまで、未病の定義として「健康と病気を「二分論」の概念で捉えるのではなく、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程を表す概念である」という記述が一貫して記載されていたほか、神奈川県について「神奈川県において未病コンセプトの普及や未病指標の構築など先駆的な取組が進められている」と言及されている。

[4] 2025年2月に取りまとめられた最新の健康・医療戦略(令和7年2月18日閣議決定)では、令和3年4月9日一部変更版までのような詳細な「未病」についての説明はみられなくなったが、引き続き概念に関する言及がみられる(6頁)

_jpg_w300px_h180px.jpg)