1.はじめに

我が国では、人口減少社会における介護人材の確保が課題となっている。少子高齢化は、介護サービスの需要者である高齢者の増加とともに介護人材を供給する働き手の減少を招く。また、少子化により、子がいない世帯も増えている。親世代の介護や介護に付随する身の回りの世話を家庭内で担うことがこれまでよりも難しくなり、介護サービスの需要が拡大する。

2023年4月に国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口」[i]によると、日本の総人口は長期的に減少し、2020年の1億2,615万人が2070年には8,700万人に減少する(2020年比69%)と推計されている。また、65歳以上人口の割合は2020年の28.6%から2070年には38.7%に増加し、65歳以上人口のピークは2043年の3,953万人で、その後は減少する見込みである。一方で、生産年齢人口とも称される15~64歳人口は、2020年の7,509万人から2070年には4,535 万人まで減少する。また、2024年4月に国立社会保障・人口問題研究所が示した「日本の世帯数の将来推計(令和6(2024)年推計)」[ii]によると、「世帯の単独化」が進み、平均世帯人員は2020年の2.21人から2050年には1.92人となる。また、2020~50年の間に65歳以上男性の独居率は16.4%→26.1%、女性は23.6%→29.3%となり、特に男性の単独世帯化が大きく進み、高齢単独世帯に占める未婚者の割合は、男性33.7%→59.7%、女性は11.9%→30.2%となり、近親者のいない高齢単独世帯が急増する。

これらの背景の下で、介護サービスを必要とする人とそれを提供する人のバランスが崩れる介護人材の需給ギャップの拡大が見込まれている。厚生労働省は、2024~2026年度に実施されている第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数を、2026年度に約240万人、高齢者数がピークに近づく2040年に約272万人と見込んでいる[iii]。しかし、2022年度時点の介護職員数は約215万人に留まっており、介護職員の必要数を充足できていない。これまでにも介護職員の処遇改善や外国人材の受け入れ促進等の取り組みにより介護人材の需給ギャップ解消が図られており介護職員数の増加が続いているが、ギャップの解消には至っていない状況にある。

そうした人口減少社会における介護人材不足を緩和するために、テクノロジーやデータを活用した介護サービスの効率化(以下、本稿では「介護DX」という。)が推進されている。その一方で、介護人材の不足や介護サービスの効率化は介護事業者側の問題である。介護サービスを利用する利用者側の意向を抜きにした介護DXの推進は成り立たないのではないか。そこで本レビューでは、介護DXを推進する介護事業者側の動向と、介護DXを活用した介護サービスを利用する利用者側の意向を確認し、今後の対応の方向性を論じる。

2.政策としての介護DX

2.1 介護テクノロジー利用の重点分野

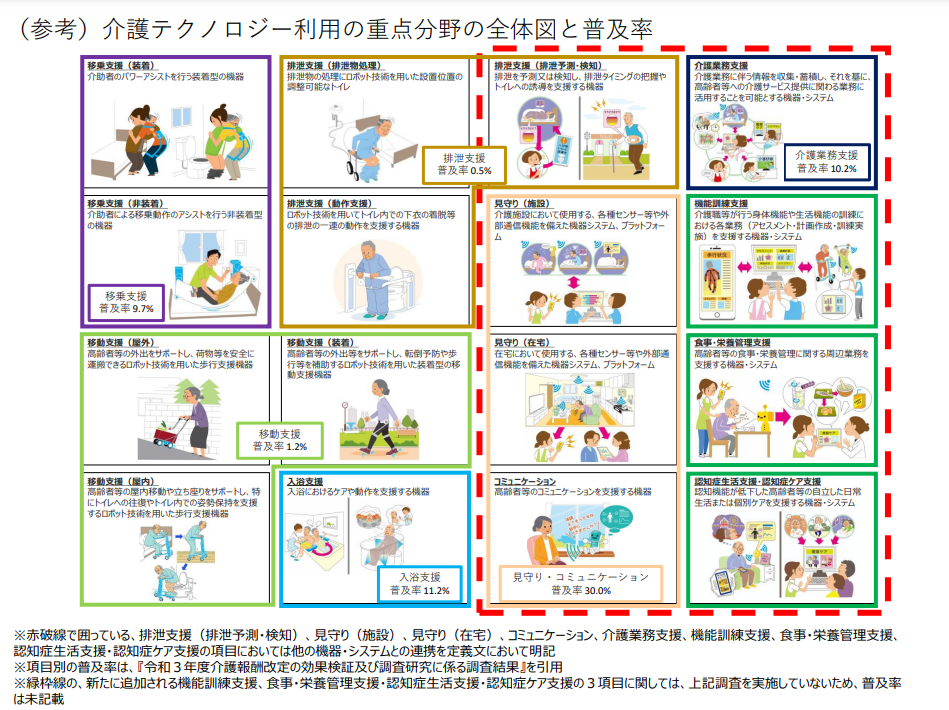

政府は「介護テクノロジー利用の重点分野」を定めている(下図1)[iv]。重点分野には、「移動支援」「排泄支援」、「入浴支援」「見守り」「コミュニケーション」等の利用者が直接利用する機器を提供するものや、ケア記録等の介護業務に関わる情報を収集・分析して間接的に介護に活用する「介護業務支援」が含まれる。2025年度からは、「機能訓練支援」「食事・栄養管理支援」「認知症生活支援・認知症ケア支援」が重点分野に新たに加えられた。これらの領域では機能訓練等に関する直接的な支援に先立って、情報の収集・分析に基づくアセスメントや計画作成等の間接的な支援が行われる。介護テクノロジー利用の重点分野においては、情報の収集・分析の位置づけが高まってきていると考えられる。

また下図は、重点分野とともにテクノロジーの普及率も記載している。移動支援や排泄支援等の直接介助かつ利用者が自律的に利用するタイプの技術は普及が進んでおらず、移乗支援や入浴支援等の介護スタッフと一緒に利用するものや、見守りや介護業務支援といった間接的に利用するものから普及が進んでいる状況が伺える。

図1:経済産業省「(参考)介護テクノロジー利用の重点分野の全体図と普及率」より抜粋

2.2 介護DXの介護施設への導入

介護DXの介護施設への導入促進に関する研究が進んでいる。

例えば、直接的な介護を支援する介護ロボットの介護施設への導入に関する調査研究[v]では、介護事業者、行政機関、開発事業者への調査により、①導入費用の捻出、②現場の課題に合った適切なテクノロジーの調査・選択、③導入・活用の取り組みへの介護職員の巻き込み、④オペレーションの変更・構築による一時的な業務負担増、およびその際の介護職員のモチベーションの維持、等を課題として特定した。そして、これらの課題に対処するために、介護事業者への導入支援の拡充や、介護事業者における導入環境の整備やDX人材の育成が必要としている。

また、介護業務に関わる情報を収集・分析する「介護業務支援」の導入に関しては、介護業務支援システムの導入を促進するためには介護関連の他システムとの連携や標準化が必要であるとの問題意識から、比較的導入が進んでいる介護記録システムと見守りセンサーや医療機器とのデータ連携や、厚生労働省が推進するLIFE報告データの作成に関する機能等が重要であるとしている[vi]。

3.介護事業者における介護DXの取り組み

3.1 SOMPOケア社における介護DX「未来の介護」

筆者らは2024年11月に大手介護事業者であるSOMPOケア株式会社が運営するFuture Care Lab in Japan[vii]を訪問し、介護DXの取り組みに関するヒアリングを実施した。

Future Care Lab in Japan(以下「Lab」)は2019年にオープンした。「人間」と「テクノロジー」 の共生による新しい介護サービスを創造し、生活の質を維持・向上した上で生産性を有する持続可能な介護事業モデルを構築することで、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指している。SOMPOケア社による取り組みではあるが、介護業界全体で必要なテクノロジーが必要な介護現場で活用し続けられることを意識し、Future Care Labという名称を用いてオープンプラットフォームで運営している。Labでは、介護テクノロジーを「最新技術に限らず介護現場のニーズに応じて、要介護者・介護者の生活を向上させ、活用し続けられる技術レベルの道具(福祉用具・ロボット・センサー・システム・AI等)や、環境整備」と定義している。介護現場のニーズと開発企業のシーズをマッチングする取り組みの他、産業技術総合研究所等様々な組織との連携を行っている。それぞれの介護現場により問題はさまざまで介護テクノロジーの導入目的も異なるため、個々の法人・現場の問題やニーズを重視し、開発企業の研究開発及び実証評価支援を行っている。2020年からのコロナ禍の下でもオンライン会議を最大限に活用し、2025年5月までの5年間で調査・検証したテクノロジーは1,000を超える。離床支援ロボット、介護用シャワー入浴装置、排泄ケアシステム、介護職員のスケジュールや利用者の服薬情報を可視化したシステム等、多様な製品が実効性を確認の上、介護現場に導入されてきた。こうしたLabの取り組みは2022年の厚生労働白書でも紹介されている[viii]。

また、より質の高いサービスを提供し、リソースを有効活用する技術にテクノロジーに焦点を当てる必要があると考えており、ご利用者のケアの質を維持・向上を優先し、介護職員の負担軽減を鑑み、介護業務の効率化を考えている。

SOMPOケア社では、「未来の介護」と呼称し「介護人材の需給ギャップ」を解消するため、データ・テクノロジーを積極的に活用し、人が人にしかできない介護に注力できる環境を整える取組みを行っている。技術の進歩によって介護におけるデータ・テクノロジーの活用も進んでおり、高品質なケアの提供と職員の業務負担軽減が両立し、より快適で、利用者一人ひとりに合った介護サービスの提供が可能になってきている。間接業務の自動化を積極的に進めており、間接業務を効率化して直接介護は人が担う方針をとっているが、Labでは、それぞれに活用できるテクノロジーの検討を行っている。

3.2 「未来の介護」の受容性に関する調査

SOMPOケア社は、2024年10月に同社が推進する「未来の介護」の受容性に関するWEB調査を、全国の30~60歳代の男女各500人に対して実施した[ix]。以下ではその結果の一部を紹介する。

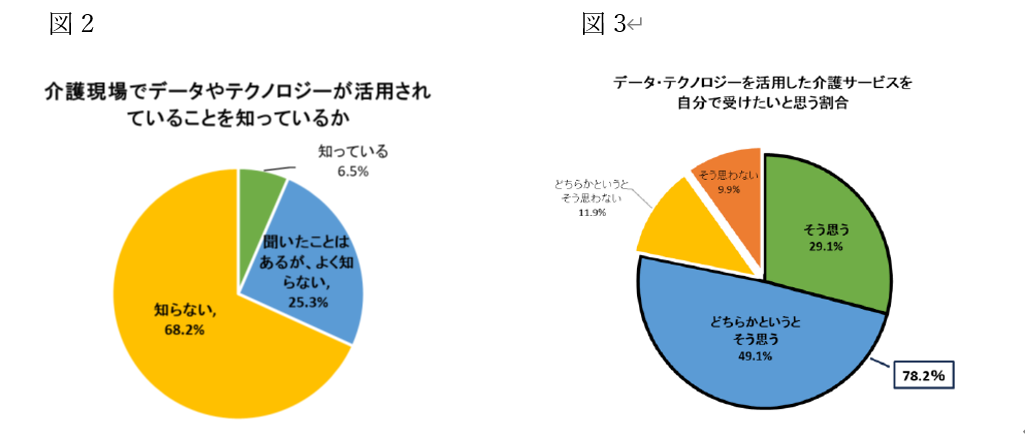

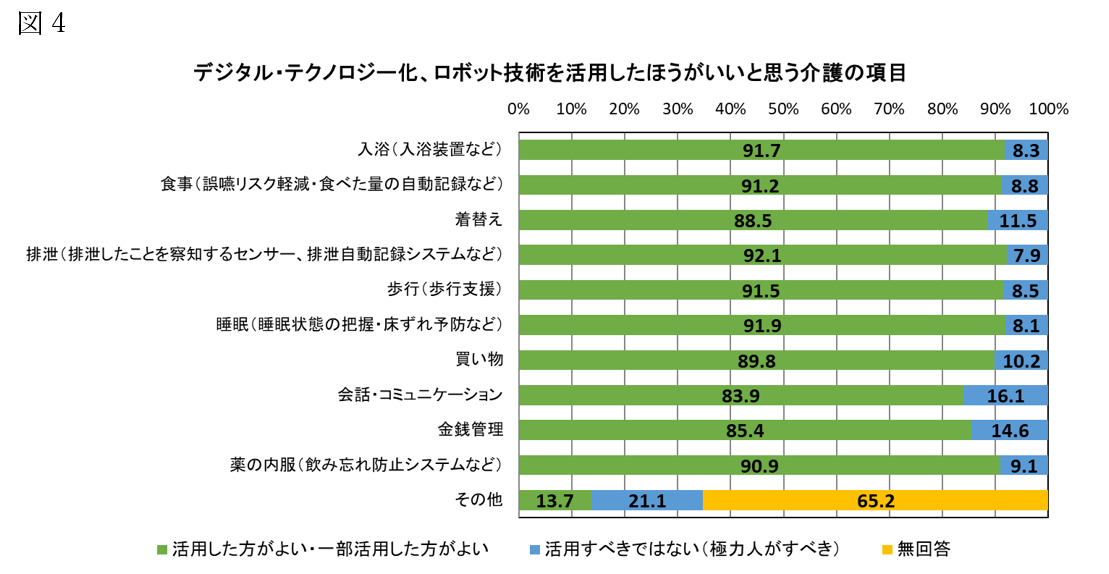

まず、介護現場でデータやテクノロジーが活用されていることに対して、「知っている」と回答した人は 1割未満のわずか6.5%だった。一方で、データ・テクノロジーを活用した介護サービスを受けたいと答えた人は約8割(78.2%)。テクノロジーを「活用したほうがよい」「一部活用したほうがよい」の合計値が最も多かったのは「排泄」で、92.1%であった。

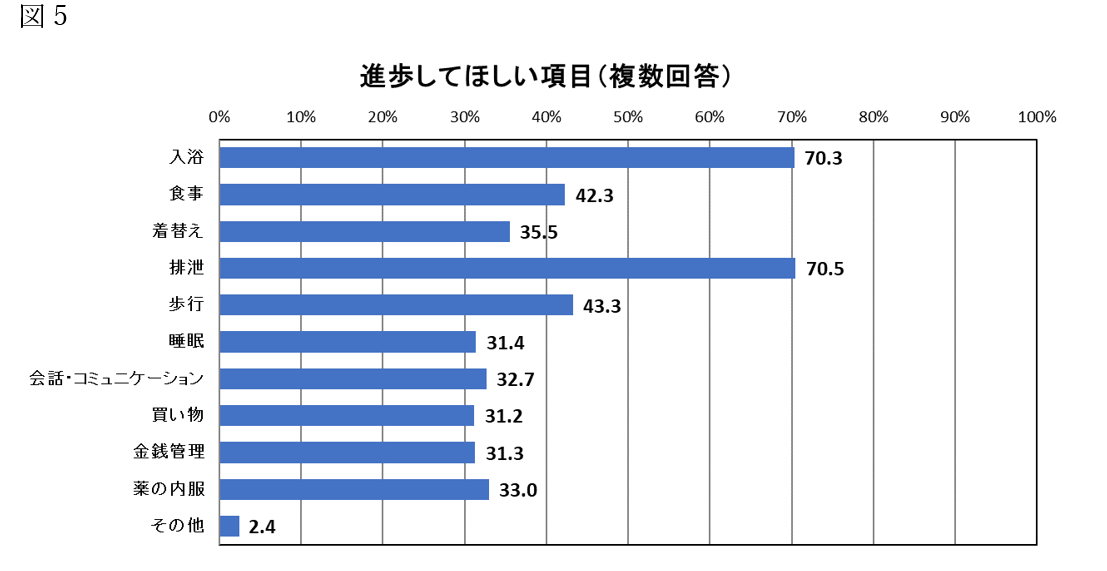

図2~5:SOMPOケア「「未来の介護」に関する調査を実施~約8割の人が、データ・テクノロジーを活用した介護を受けたいと回答~」より抜粋

調査結果からは、以下の傾向が読み取れる。

介護サービスへのデータ・テクノロジーの活用に関する受容性は高まってきている。一方で、データ・テクノロジーの活用に否定的な回答者も一定数存在している。買い物、金銭管理、服薬管理などの間接業務に関するDXへの関心は相対的に低く、排泄・入浴などの直接介護へのテクノロジー活用への関心が高い状況だった。介護施設における介護DXの導入は間接業務から進んでいる状況と利用者の受容性にギャップが生じている。

3.3 「未来の介護」の受容性に関する調査の2次分析

上記の調査結果からは、データ・テクノロジーの利用に反対する立場の回答者が一定数存在すること、介護事業者が積極的に導入を進めようとしている間接業務への介護DXの導入への関心が相対的に低い状況が読み取れた。そのうえで、間接業務を中心に利用者の介護DXへの受容性を高めていくための方向性を探るために、SOMPOケア社から「未来の介護」に関する消費者調査結果の提供を受け、2次分析を実施した。なお、調査結果データは氏名・生年月日・住所等の情報を含まない形式で受領して匿名性を確保した。

2次分析の結果は以下のようであった。

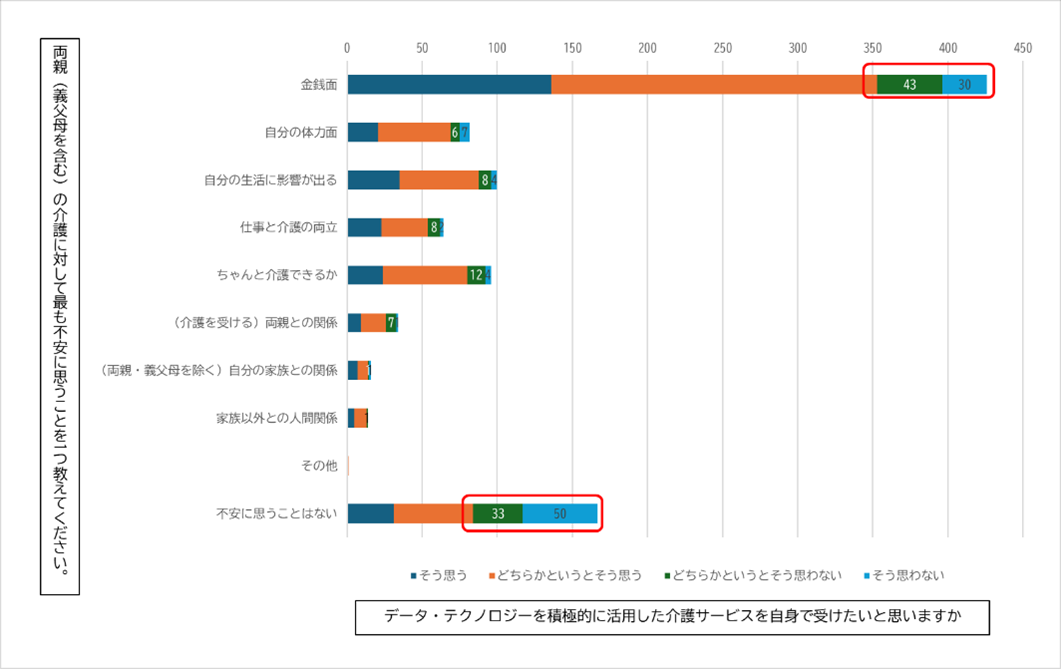

まず、両親の介護に対して最も不安に思うこととして「金銭面」と「不安に思うことはない」との回答が多かった。また、データ・テクノロジーを積極的に活用したサービスを自身で受けたいと思うかとの問いに対し「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」と否定的な回答をした者は、両親の介護に対する不安に関して「不安に思うことはない」「金銭面」と回答したケースが多くを占めた。

図6

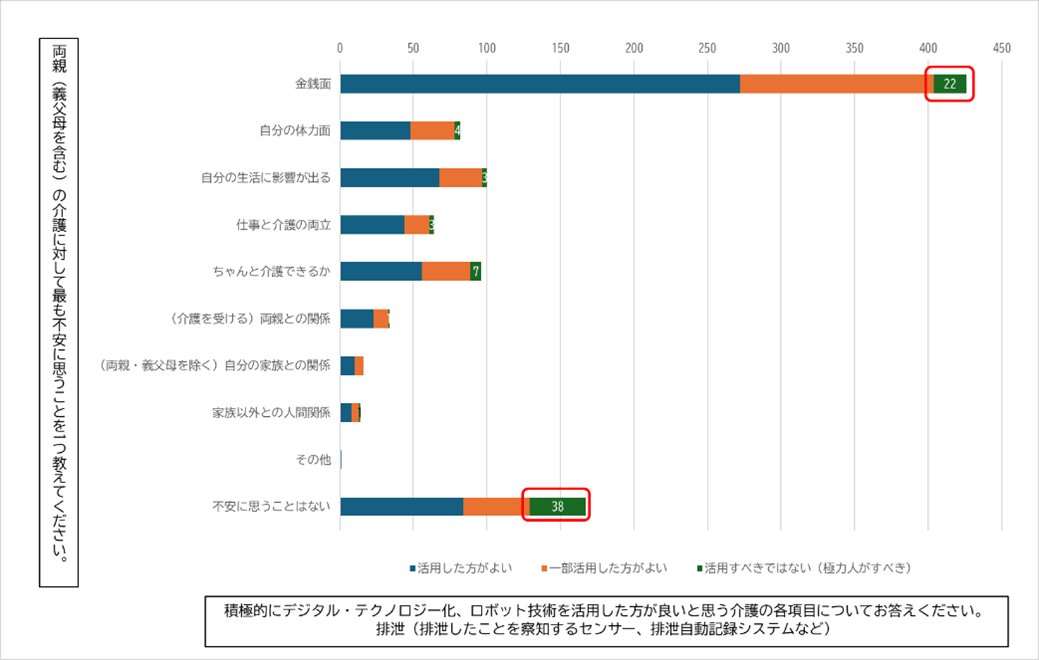

介護の項目ごとのデータ・テクノロジーの活用意向と介護に対して不安に思うことの関係性に関しても、同様の傾向がみられた。(利用者の受容性が最も高い「排泄」を例示)

図7

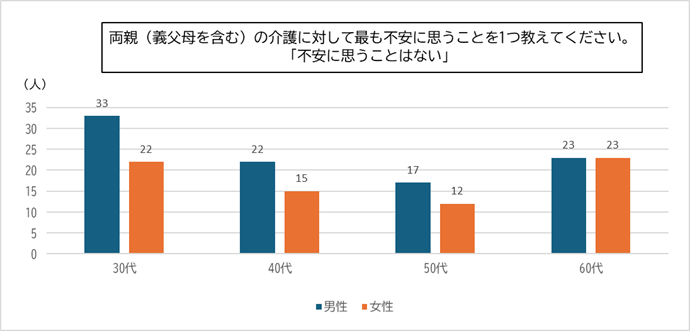

なお、介護に対して「不安に思うことがない」と回答した者は女性よりも男性が多く、特に30代男性の割合が高かった。

図8

図6~8)調査結果より岡島氏作成

3.4 利用者の介護DXへの受容性の向上に向けた示唆

これらの調査結果から、以下の示唆が得られた。

介護サービスへのデータ・テクノロジーの活用に関する受容性は高まってきている。一方で、データ・テクノロジーの活用に否定的な回答者も一定数存在した。データ・テクノロジーの活用に否定的な回答をした者は、両親の介護に対する不安に関して「不安に思うことはない」「金銭面」と回答したケースが多くを占めた。このことから、介護の質や生活、仕事への影響などの介護に伴う金銭面以外の影響を具体的に想像できる回答者は、その影響を緩和する介護DXへの理解が高いのではないかと考えられる。

「不安に思うことはない」と回答した者は男性、特に30代男性の割合が高かった。年齢が高くなり親世代の介護が現実味を増す中で介護に伴う金銭面以外の影響を具体的に想像できるようになるのではないか。

買い物、金銭管理、服薬管理などの間接業務に関するDXへの関心は相対的に低く、排泄・入浴などの直接介護へのテクノロジー活用への関心が高かった。この結果は、利用者が介護施設に入所した際の間接業務を具体的に想像することは難しいことを踏まえると当然といえるだろう。介護施設における間接業務の存在とその必要性を利用者に周知することで、間接業務を中心に進む介護DXの導入と利用者の受容性とのギャップの解消につながるのではないか。

4.介護DXから生活のDXへ

介護DXにおける介護データの間接業務への活用に関して、厚生労働省は介護情報利活用ワーキンググループの中間とりまとめ[x]において、「介護情報基盤により共有される情報に関し、利用者をはじめとする各主体がよりメリットを感じられる情報の活用の方法について、幅広い関係者に理解を得られるようにするべきである。」と課題を示している。間接業務における介護DX活用の利用者に対するメリットを示していくことで、利用者の受容性も高まるだろう。介護DXに関する理解の高まりは、医療領域のDXの浸透にもつながる。地域包括ケアシステムの中で、医療・介護の連携の重要性は増しているが、医療DXと介護DXとは現状では十分に連動していない。

医療領域では、課題は多くあるものの、電子カルテなどの間接業務の削減に資するDXの浸透が介護領域より進んでいる。医療では介護と異なり、患者に対する治療効果の向上やその効率化が優先されており、その間の看護業務や間接業務に対する患者側の受容性はあまり意識されていない。そうした中であっても人手不足が深刻化するなかで、慢性期の患者を中心とした看護業務の効率化や間接業務の削減の必要性が認識されてきている。

高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護者の数も増大している一方で、介護を支える人材リソースは十分に確保されていない。このような社会構造の変化は、医療と介護の関係性にも大きな影響を及ぼし、医療機関の役割や機能の再定義を迫るものとなっている。

従来の医療パラダイムでは、疾病を発症した患者が来院し、治療を受けて回復することが前提とされていた。しかし、超高齢社会においては、入院自体が廃用症候群の発生リスクを高める要因となることから、医療機関は単なる治療の場ではなく、来院前から退院後の生活全体を視野に入れた医療提供へと転換する必要がある。すなわち、一回の治療で完結するのではなく、慢性疾患や加齢に伴う機能低下といった増悪と寛解を繰り返す過程において、生活活動度(ADL)の漸減・低下を前提に、本人・家族の意思決定を継続的に支援し、伴走する医療が求められる。

このような変化に対応するためには、ケアサイクルの概念に基づいた医療の再構築が必要である。ケアサイクルとは、未来医療研究機構代表理事の長谷川敏彦氏が提唱する概念であり[ⅺ]、介護の種類や過程の変化に応じて医療がどのように関与すべきかを示すものである。

医療における介護への関わり方を整理すると、以下のようなフェーズに分けられる。

1)介護予防の支援:介護が必要な状態に陥ることを防ぐための支援。ここでは、ゲーミングやメタバースを活用した認知症予防、パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)を活用した継続的な身体情報の収集・蓄積などの医療DXの導入が重要となる。

2)急性期ケアの対応:介護が必要な状態に至った場合、短期的な集中的治療を通じて、重症化を防ぐ。看護業務の効率化、間接業務の削減、ユマニチュードを活用した介護効果の定量化など、医療DXの活用が求められる。

3)在宅・長期ケアの支援:介護が必要となった後、できる限り在宅での生活を維持するための支援。医療・介護連携の強化、地域包括ケアシステムの実効化が必要である。

4)看取り・終末期医療の充実:終末期において、本人のQOLを最大化するための医療支援。疾病観・健康観・生命観・世界観に対する思想の再構成や、医療保険制度・医学教育体系への反映が求められる。

これらの課題に対応するためには、介護DXを単独で推進するのではなく、医療DXと連携させ、包括的なヘルスケアシステムの構築を目指すことが重要である。介護と医療の一体的なDX推進が、超高齢社会における持続可能な医療・介護システムの実現につながると考えられる。

スマートシティやデジタル田園都市構想等地域でのデジタル活用に際しては、地域包括ケアシステムのDXすなわち、医療と介護が連携したDXを進めるだけでなく、生活のDXが重要となる。介護領域で服薬管理や金銭管理などの看護業務におけるDXの開発が進むことで、医療における生活期・慢性期の看護業務におけるDX活用、さらには生活と人生(Life)全般のDXにもつながることとなろう。

【注】

[i] 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp

[ii] 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)」https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/t-page.asp

[iii] 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf

[iv] 経済産業省「(参考)介護テクノロジー利用の重点分野の全体図と普及率」(2024年6月)https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628005/20240628005-b.pdf

[v] エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所「令和5年度 厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 介護ロボットの効果的な導入支援に関する調査研究事業報告書」(2024年3月) https://www.nttdata-strategy.com/services/lifevalue/docs/r05_105_01jigyohokokusho.pdf

[vi] NTTデータ経営研究所「介護業務支援システムに関連したデータ連携及び標準化可能性調査 報告書」(2022年3月)https://www.amed.go.jp/content/000098072.pdf

[vii] Future Care Lab in Japan | 未来の介護プロジェクト Powered by the Sompo Holdings Group

[viii] 令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保- https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html

[ix] SOMPOケア「「未来の介護」に関する調査を実施~約8割の人が、データ・テクノロジーを活用した介護を受けたいと回答~」(2024年10月)https://www.sompocare.com/uploads/2024/10/news_1009.pdf

[x] 厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ 中間とりまとめ」(2024年3月)https://www.mhlw.go.jp/stf/39970.html

[ⅺ]一般社団法人未来医療研究機構 代表理事 長谷川 敏彦 ケアサイクル論―21世紀の予防・医療・介護統合ケアの基礎理論―https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/sh20185005.pdf

_jpg_w300px_h200px.jpg)