R-2024-089

子どものウェルビーイングとは

ウェルビーイングとは、単に「幸せ」や「健康」という状態を指すだけではなく、心身ともに健康で、自分らしく生き生きと過ごせている状態、つまり「よい状態」、「よく生きている状態」を表す総合的な概念である。

子どものウェルビーイングは、大人のウェルビーイングとは異なる特徴を持っていることがこれまでの研究から明らかになっている。子どもは心身ともに発達段階にあり、特定の時点での状態だけでなく、成長の過程を念頭に置くことが重要と言える。また、家族や学校、友人関係など、子どもを取り巻く環境からの影響は大人よりも大きいと考えられる。そのため、子どものウェルビーイングを考える際には、現在の状態だけでなく、健やかな成長を支える環境づくりという視点が不可欠である。

子どものウェルビーイングが注目される背景

子どものウェルビーイングが注目される背景には、現代社会において子どもを取り巻く生活環境が大きく変化していることが関連している。スマートフォンやSNSの普及により、子どものコミュニケーションの形は大きく変わり、利便性は向上した一方で、長時間の画面利用や情報過多、オンラインでのトラブルなど、新たな課題も生まれている。さらに、2020年から続いたコロナ禍は、大人だけでなく、子どもの生活にも大きな影響を与えた。学校の休校や活動制限により、友人との交流が減少し、運動不足や学習面での不安も指摘されている。マスク生活による表情の読み取りの難しさは、特に発達段階にある子どもたちのコミュニケーション能力にも影響を与えた可能性があるとする報告もある。

こうした状況を背景に、国際的にも子どものウェルビーイングへの関心が高まっている。国際連合児童基金(UNICEF)は子どものウェルビーイングに関する国際比較調査を行い、経済協力開発機構(OECD)の学習到達度(PISA)調査でも、学力だけでなく生徒の学校生活満足度や所属意識などのウェルビーイング指標が測定されるようになった。これらの調査結果は、各国の教育政策や子育て支援策に大きな影響を与えている。

子どものウェルビーイングの構成要素

子どものウェルビーイングは、いくつかの重要な要素から成り立っているが、基本となるのは大人と同様に身体的な健康と言える。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、子どもの健やかな成長に欠かせないが、特に近年は、スマートフォンの利用による就寝時間の遅れや運動不足が指摘されており、生活リズムを整えることの重要性が改めて注目されている。次に重要なのが、精神的な健康である。自分を大切に思える気持ち(自尊心)や、困難に直面してもそれを乗り越えていく力(レジリエンス)は、子どもの心の健康を支える重要な要素と言える。これらは、日々の小さな成功体験や、周囲の大人からの適切な承認を通じて育まれる。また、家族や友人、教師との良好な関係も、子どものウェルビーイングには欠かせない。特に友人関係は、社会性を育み、様々な経験を共有する場として重要である。一方で、いじめや仲間外れといった問題も依然として存在しており、安心して過ごせる環境づくりが求められている。さらに、遊びや学習を通じた成長も重要な要素である。ここでいう学習とは、テストの点数や学校の成績だけを指すものではなく、新しいことを知る喜び、考えることの楽しさ、創造性を発揮できる機会など、広い意味での学びが含まれる。

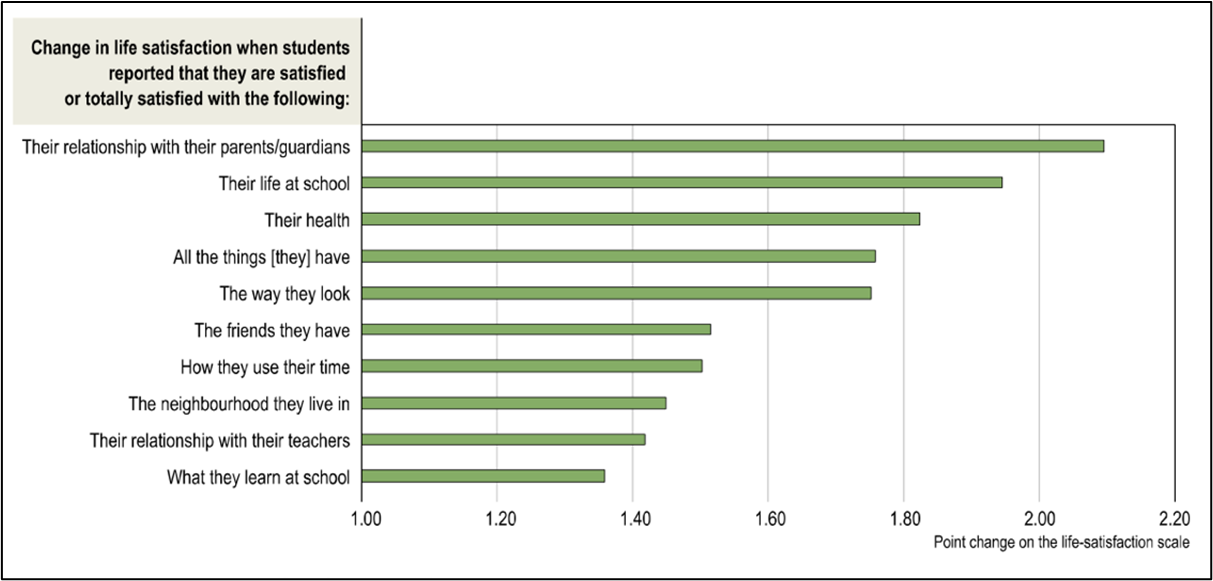

OECDのPISA調査では、子ども(15歳)の主観的ウェルビーイング(生活満足度)に影響する要因として、「親との関係性」が1位、続いて「学校での生活」「健康」「持っているモノ」「見た目」の順となっている。この結果は、上で述べた客観的にも重要と考えられる要因の多くが、子どもの主観的にもウェルビーイングの重要な要因となっていることを意味している。

図1:子どもの生活満足度の関連要因(OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)より)

日本の子どものウェルビーイングの現状

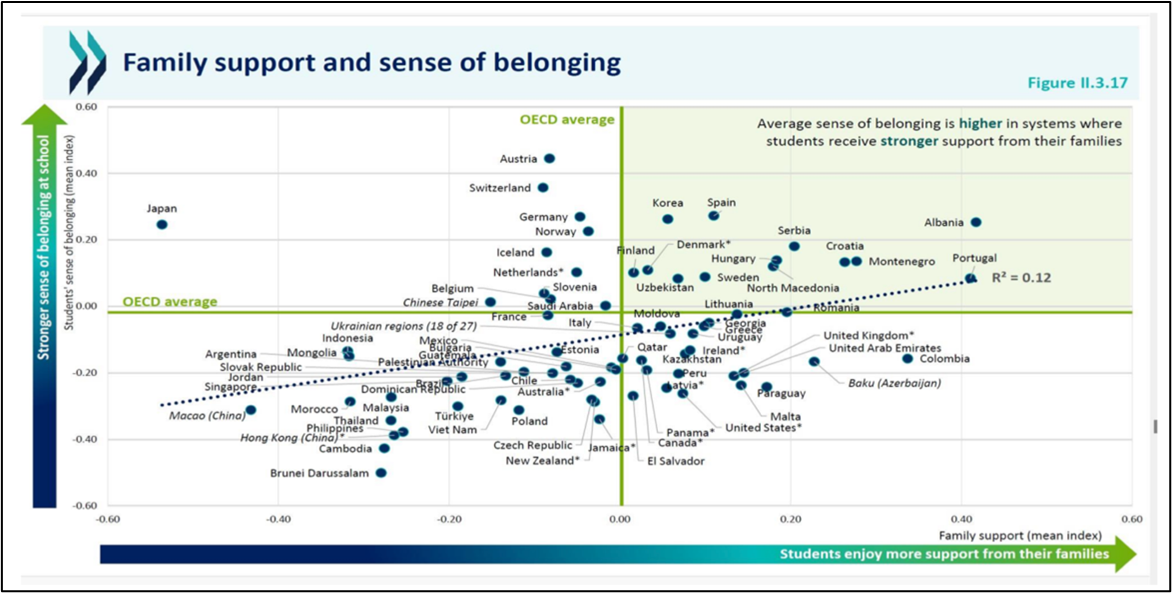

OECDが実施するPISA調査からは、日本の子どものウェルビーイングについて、特徴的な傾向が見えてきている。日本の子どもは、学力面では世界トップレベルの成績を維持している一方で、学習への興味・関心や学校生活の満足度は国際的に見ても低い水準にとどまっている。「自分はひとりぼっちだと感じる」と答える生徒の割合が比較的高いことも特徴と言える。また、「失敗を恐れる」という回答も多く、チャレンジ精神を育む環境づくりの必要性が示唆される。一方で、日本の子どもたちは、学校への所属意識は比較的強く、教師との関係も概ね良好であるという結果が出ている。

上記の結果は、日本の子どもたちは学校への所属感が他の国と比べても高いグループに所属していることからもわかる(図2)。その一方で、図2の横軸で示した家族からのサポートは、日本の子どもたちは非常に少ないと答えていることは注目すべき結果である。学校への所属感と家族からのサポートの組み合わせで各国を分類した際に、日本は非常に特徴的な位置にあると言える。

図2:家族からのサポートと学校への所属感 (OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)より)

図2:家族からのサポートと学校への所属感 (OECD生徒の学習到達度調査(PISA2022)より)

子どものウェルビーイングを高めるために

子どものウェルビーイングを高めるために、私たちには何ができるだろうか。家庭では、適度な運動や十分な睡眠など、基本的な生活習慣を整えることだけでなく、子どもとの対話の時間を大切にし、子どもの話に耳を傾けることが重要と言えるだろう。ただ、近年では親の役割が増加することに伴って子育てバーンアウトや親のメンタルヘルスの懸念が指摘されており、その全てを親の関わりや教育に求めることには十分注意が必要である。学校では、学力向上だけでなく、子どもたち一人一人の個性を認め、得意分野を伸ばせる機会を提供することが求められるだろう。また、友人関係の悩みや学習の困難さを抱える子どもたちへの早期支援も重要である。親や学校だけが役割を担うのではなく、社会全体としての取組や意識も重要である。社会全体として、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりや、様々な体験機会の提供が求められる。特に、地域の活動への参加や、異年齢の子どもたちとの交流は、子どもの社会性を育む貴重な機会ともなる。たとえば、放課後の学校を活用したアフタースクールなどの取り組みは、地域住民と子どもたちとの交流の接点にもなり、有効な取り組みとして高い期待が寄せられる。

子どものウェルビーイングを大事にするということは、実は特別なことでも新しいことでもない、とも言える。日々の生活の中で、子どもたちの声に耳を傾け、その成長を支える環境を整えていくことを子どものウェルビーイングを高めるための基本として再認識し、社会全体で醸成していくことが求められているのではないだろうか。

参照

OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a97db61c-en.

_jpg_w300px_h200px.jpg)