R-2024-129

OECD Learning Framework 2030でウェルビーイングが教育活動の羅針盤として位置づけられていることや、文部科学省の第4期教育振興基本計画においてもウェルビーイングが掲げられていることからも、教育においてウェルビーイング醸成の機運が高まっていることは明らかである。文部科学省が2023年度に実施した調査では、ウェルビーイングには、学力(成績)そのものよりもむしろ、友達との関係、教師との関係など、他者とのつながりが関連していることや、ウェルビーイングが教科へのポジティブな態度にも繋がっていることが示唆されている。また、生徒のウェルビーイングにも寄与する教師のウェルビーイングについても、その重要性が指摘されている。

学校という場においてウェルビーイングを育む要因についてはこのように少しずつ研究が進んでいる一方で、ウェルビーイングを育む具体的な活動とはいかなるものか、これまでの教育実践との連続性も踏まえた活動や、ウェルビーイングという文脈を踏まえて効果検証をしたユースケースは極めて限定的である。

また、学校という場を超えた、障害を通じた学びとウェルビーイングのあり方についての探求も重要なテーマと言える。人生100年時代の概念を提唱したロンドン・ビジネス・スクールのリンダ・グラットンは、日本のこれまでの一般的なライフステージは、教育・仕事・引退の3ステージであったと論じている。簡略化すると、20年学び、40年働き、20年余生を過ごすという人生設計である。教育は、人生の第1ステージにおけるものであるという意識が強く、また、知識を詰め込むという側面が大きいことは否めない。しかし、変化の大きなこれからの時代においては、多様な生き方や働き方を経験することになるため、人生の前半期だけでなく、人生100年を通じて学び続けることが欠かせない。

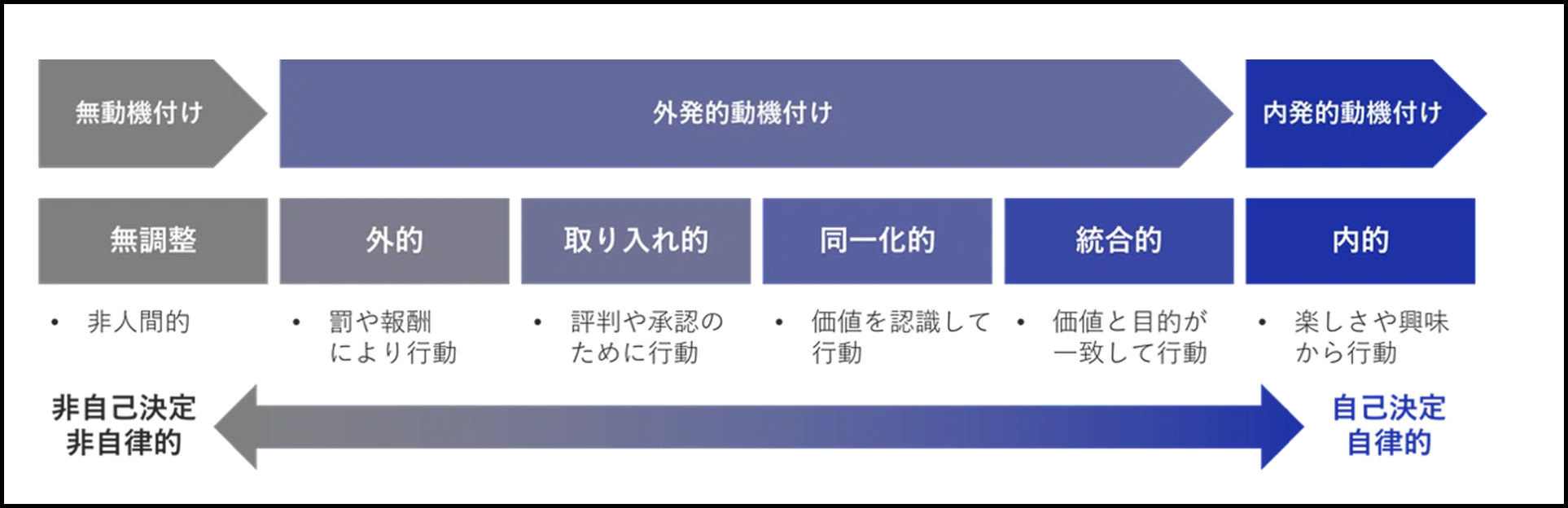

それではどうしたら、私達は人生を通じて、学びを続けることができるのか?そのことにヒントを与えてくれる「自己決定理論(Self-determination theory)」と呼ばれる一つの基本理論がある。米国・ロチェスター大学のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱する人間の動機付け(モチベーション)に関する理論である。人は報酬をもらうなどの外発的な動機をもとに学ぶと、その報酬がなくなると学びを止めてしまう傾向がある。しかし、自分自身の価値観や好奇心に沿って内発的な動機を持つことができれば、自ずと学びを続けることができる、というものである。罰や報酬などの外発的動機づけではなく、内発的動機に近づくほど、モチベーションやパフォーマンスが高くなりやすく、学びに対する態度がポジティブであることが分かっている。

図表1 自己決定理論における動機づけの分類 出典)https://note.nec-solutioninnovators.co.jp/n/n8a0362f8960e

出典)https://note.nec-solutioninnovators.co.jp/n/n8a0362f8960e

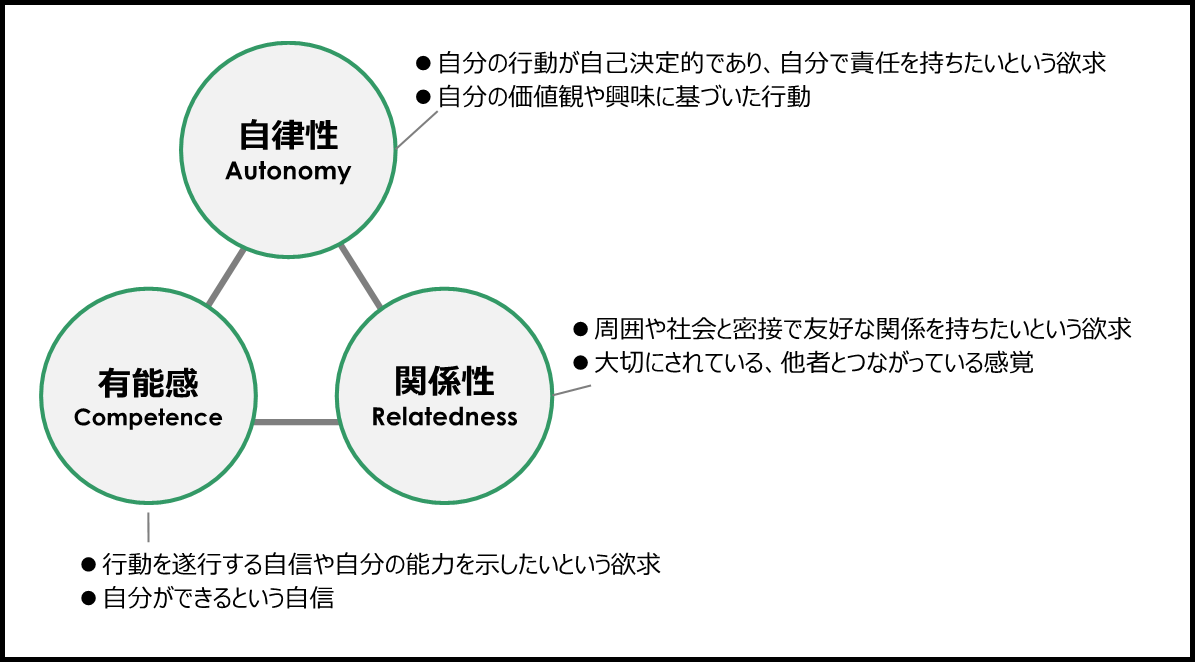

内発的な動機づけには、3つの基本的心理欲求(自律性・有能感・関係性)を満たすことが重要とされている。自律性とは、目標や目的のために自分自身の行動を自らの意思で決定したいという欲求のことである。有能感とは、自分の能力を発揮し、効果的に内的・外的環境とやりとりしたいという欲求で、肯定的なフィードバックが得られることなどで満たされる。関係性とは、他者や集団と良好な関係性を築きたいという欲求で、他者や社会に貢献したいという感情も関係性の欲求と言える。これらの基本的心理欲求が満たされることで、内発的動機づけが促進され、自律的で創造的な営みを続けることにつながると考えられる。そのためには、「自律性・関係性・有能感」と呼ばれる3つの基本的な心理欲求が満たされ支えられることが大事だとされる。

図表2 内発的動機づけに重要な基本的心理欲求

また、この基本的心理的欲求が満たされていることと主観的ウェルビーイングの間に正の関連があることが、ヨーロッパにおける複数の国での研究で明らかになっており、この自己決定理論は、教育分野におけるウェルビーイングを紐解くヒントになる可能性がある。

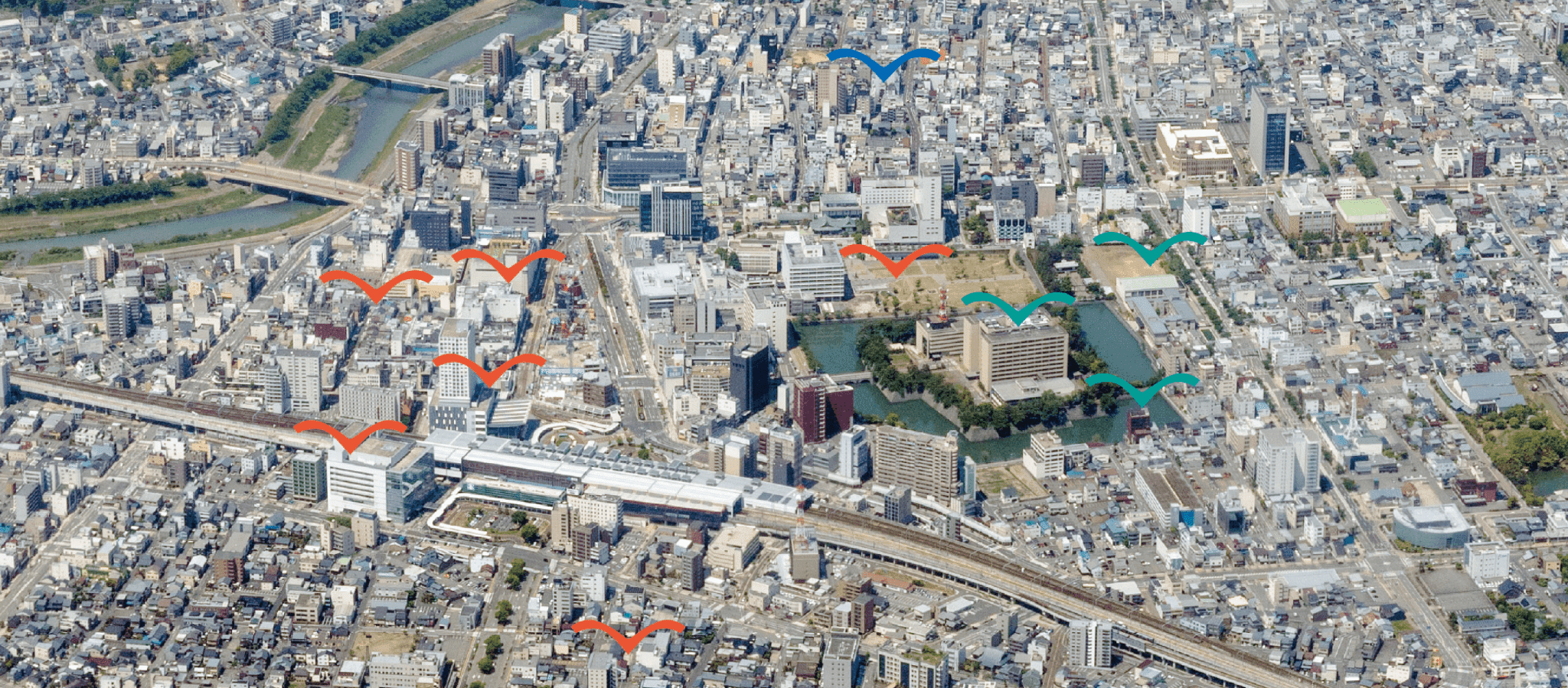

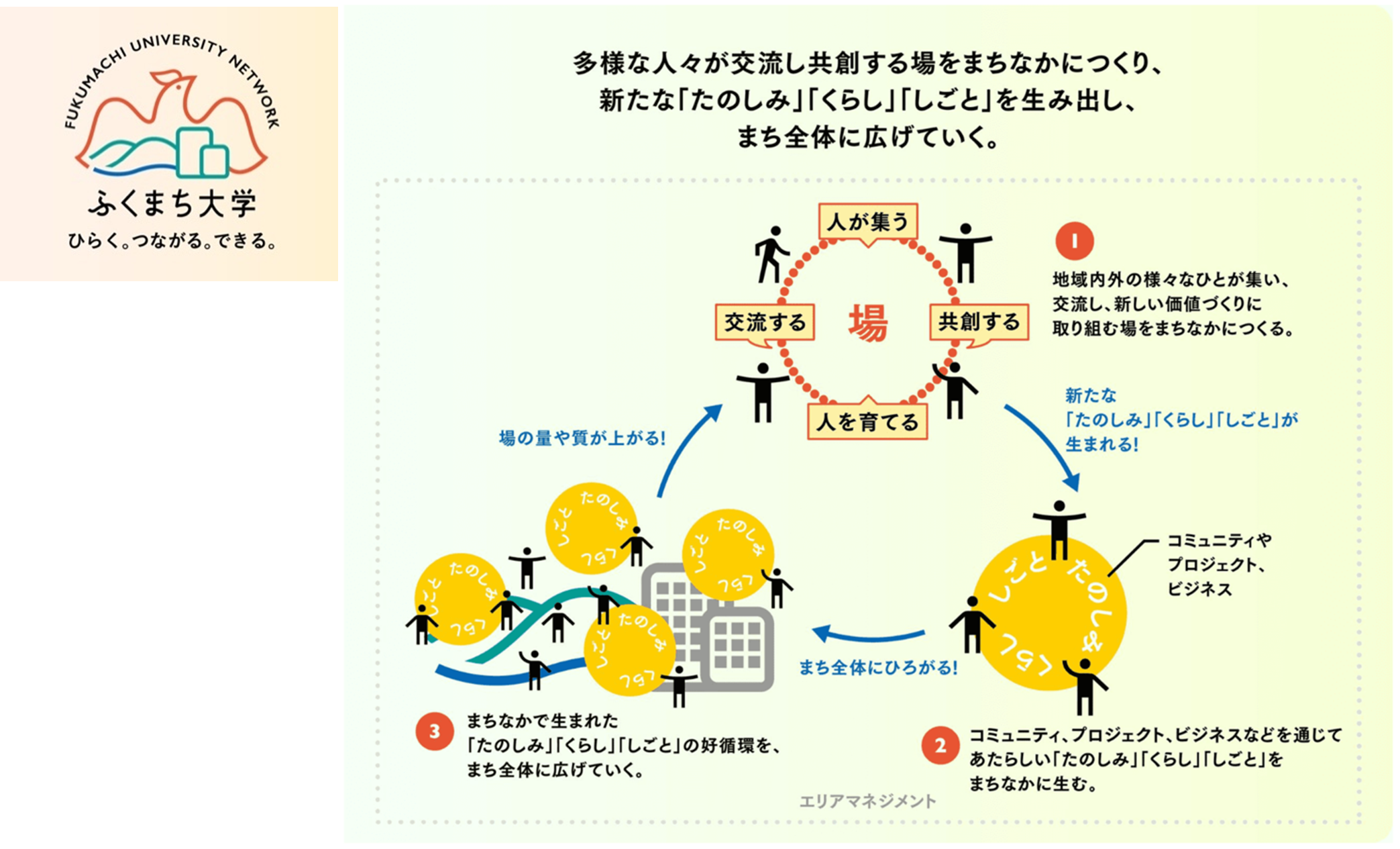

この自己決定理論をコンセプトとして活用した学びの実践事例として、福井市のまちなかを舞台にした市民大学「ふくまち大学」のことを簡単に紹介したい。「ふくまち大学」は、福井県、福井市、福井商工会議所などで構成される県都にぎわい創生協議会が策定する長期構想「県都グランドデザイン」に位置づけられる学びの場づくり事業である。2022年から、老若男女の誰しもが参加できる多彩な学びの場を提供してきている。ウェルビーイングを育み学び続けられる3つの要素である「自律性・関係性・有能感」を「ひらく。つながる。できる。」と分かりやすいひらがなに置き換え(自律性=ひらく、関係性=つながる、有能感=できる)、まちの学び場の校訓・コンセプトとしている。心をひらき自分事として取り組むことのできる”自律性”。人との出会いや社会的つながりが生まれる”関係性”。小さくても実践してできたと実感することのできる”有能感”。この3つの要素を充たすことができるように、体験を重視した学びの場のデザインを行っており、多くの方々に学びの楽しさを共有してきている。

図表3 ふくまち大学のコンセプト

本稿では、学びの基本理論として、内発的動機づけに基づく学びとウェルビーイングに光を当てる「自己決定理論」を紹介し、自己決定理論を実践に落とし込み、市民が主体的に学びを継続できる環境を創出している例として「ふくまち大学」の取組を紹介した。引き続きこの理論に注目していきながら、ウェルビーイングを育む教育に関しての研究活動を展開していく。学校を超えた学びの場が、世代を超えたウェルビーイングの向上にどのように寄与できるのかについて、今後さらに知見を深めることが求められる。

_jpg_w300px_h200px.jpg)