R-2024-135

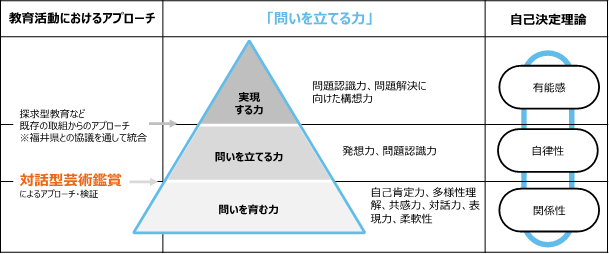

本研究プログラムでは、「問いを立てる力」を「問いを育む力・立てる力・実現する力」として整理した。福井県での探究型教育の課題設定では、具体的な問いを立てることや立てた問いをどのように解決するかにアプローチしていることなどを参考にすると、対話型鑑賞は、「問いを育む力」、すなわち具体的な問いを立て、実現する力の土台となる「問いを育む」ための取組という位置付けと整理することができると考えらえる。

対話型鑑賞プログラムが「問いを立てる力」にどのように寄与するかについて、関連する自己決定理論における基本的心理欲求とともに、既存の探求学習などの教育実践と、対話型鑑賞の位置付けを整理したものが下図である。

図1 「問いを立てる力」・自己決定理論・教育活動におけるアプローチの整理

開催概要

対話型鑑賞プログラムの展開は、株式会社ベネッセホールディングス、公益財団法人福武財団、福井県、福井県立若狭高校との連携のもと、若狭高校1年生を対象に実施された。第一回は2025年2月19日に、普通科・文理探求科の学生計25名を対象として実施し、放課後に全学生を対象としたリフレクションにおいて、①実際に受けてみてどうでしたか?どんな気分になりましたか、②どんな気付きや変化がありましたか?という2つの設問に基づいて意見交換を行った。

第二回は2025年3月18日に、第一回の受講生に加え海洋科の学生を含む計45名を対象に実施し、第二回は有志を募る形で3名に限定してリフレクションを行った。なお、第二回においても、今後の研究進展に向けた改善点や、学生が感じたこと・求めるものについて意見を聴取した。また、全受講者に対してアンケート調査が実施され、2025年3月31日時点で18名から回答が得られている。

結果

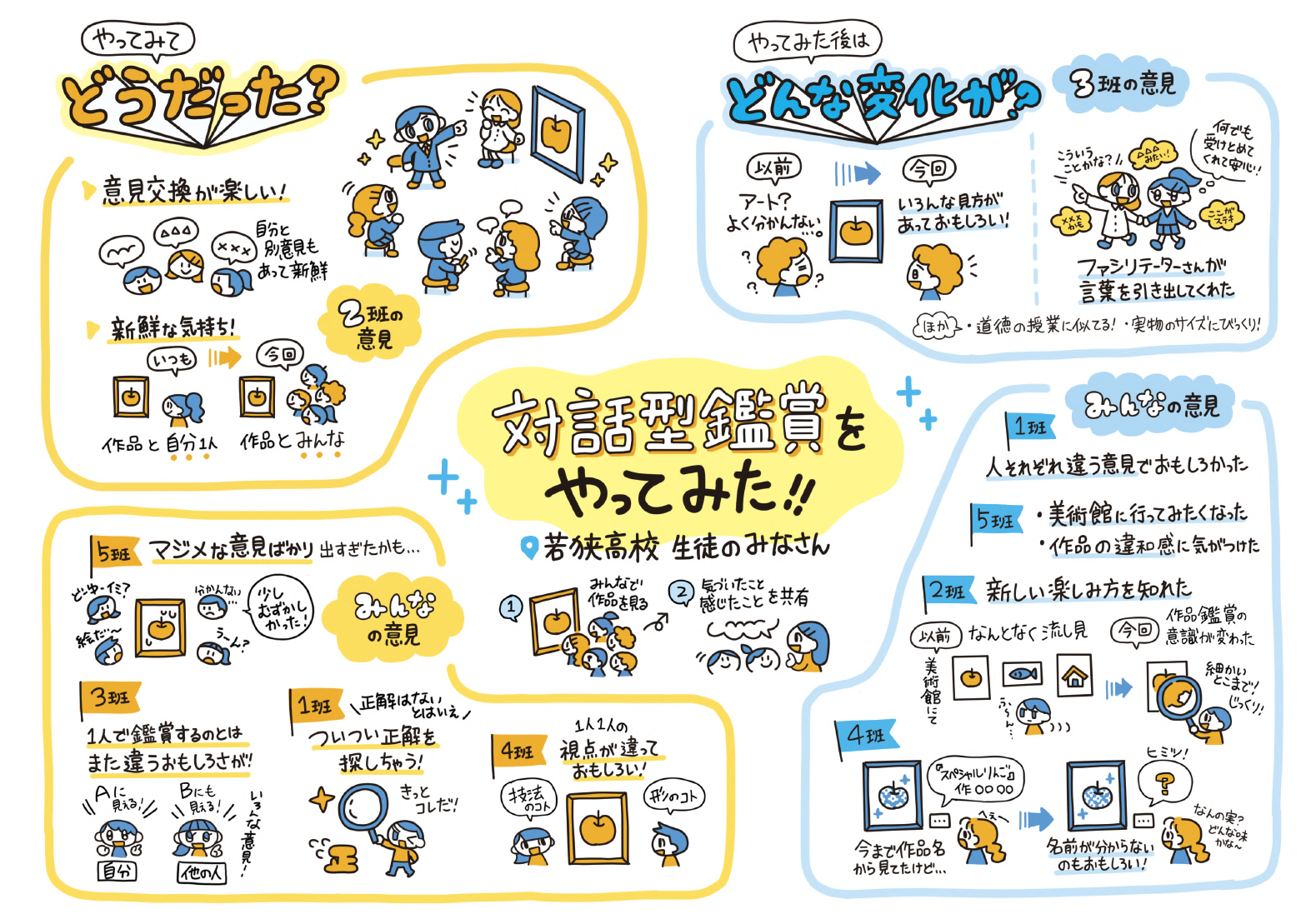

1)第一回実施後のリフレクション

第一回目のリフレクションでは、設問①「実際に受けてみてどうでしたか?どんな気分になりましたか?」に対して、学生は芸術作品との対話を通じ、新鮮な驚きや感動、時には心の動揺といった多様な感情を抱いたとの回答が得られた。設問②「どんな気付きや変化がありましたか?」に対しては、従来の芸術鑑賞では気づきにくかった視点や、自己表現、他者との意見交換を通じた新たな発見があったことが報告された。各グループでのディスカッションは、学生同士の多様な意見交換を促進し、互いの感性や価値観の違いを認識する好機となった。

図2 第一回実施後のリフレクションまとめ

2)第二回実施後のリフレクションおよびアンケート結果

第二回目のリフレクションは、有志を募る形で、3名の学生から参加を得た。1名は美術部員(女子)、2名は非美術部員(男子)であった。参加学生は自発的な意欲のもと、対話を通じて「ほかの人の意見を聞きたくなった」「もっとこのような機会がほしい」「実際に美術館にいってみたくなった」「もっと鑑賞して人と会話する機会があったらいい」といった大変肯定的な意見を示した。これにより、対話型鑑賞の可能性が改めて確認された。さらに、次年度以降の研究継続の参考となるようアンケート調査を実施した。アンケート内容はwell-being(ウェルビーイング)を構成する要素や学生がこの授業をどのようにとらえたかなど全12問で構成された。アンケート結果(n=18)では、参加学生が対話を通じた芸術鑑賞により、芸術への興味が高まり、より実践的な学びへの意欲が促進されたことが明らかとなった。

考察

本プログラムは、対話を通じた芸術鑑賞が学生の自己肯定感の向上、他者理解、探究心の喚起、そして「問いを立てる力」の醸成に寄与する可能性を示唆している。第一回目のリフレクションでは、全学生の参加を通して、従来の受動的な鑑賞から能動的な対話と自己表現への転換が見られた。一方、第二回目では、限られた時間の中で有志3名によるリフレクションが行われたが、参加学生は自発的に「他の人の意見を聞きたくなった」「もっとこのような機会がほしい」「実際に美術館に行ってみたくなった」など、対話型鑑賞のさらなる機会を希望する肯定的な意見を多く寄せた。

また、アンケート結果(2025年3月31日時点n=18)からも、こうした傾向が裏付けられている。たとえば、「自分の気持ちや考えがはっきりとわかるようになった」と回答した学生は94.4%(「とてもわかるようになった」16.7%、「少しわかるようになった」77.8%)に達し、「他の人の考えや気持ちを理解・共感できるようになった」と回答した学生も100%であった(うち「とてもできる」55.6%)。また、「自分の考え方が変わったり、新しい発見があった」と回答した学生は94.4%にのぼり、授業を「とても受けたい」「少し受けたい」と再度希望する学生も76.5%にのぼった。さらに、本授業を他人にすすめたい度合いを1〜10の10段階で評価した平均は7.8点と高く、全体として本プログラムが学生にとって肯定的に受け止められたことが明らかとなった。

今回の題材は現代美術であったが、今後は現代詩や短歌など、他分野の表現物を題材とすることにより、芸術に限らず、生徒が「問いを立てる力」を発揮し、well-beingの向上に資する可能性があるかを検証する研究へと発展させたい。これは、教科横断的な探究活動や、芸術に留まらない多様な題材を活用した創造的学びの効果や内発的動機の醸成について、 より広範な知見が得られると期待され、感性と論理の統合を目指す新たな教育アプローチの可能性を拓くものである。

さらに、次年度以降の展開においては、対話型鑑賞と教育現場における生成AI活用との連携も重要な視点となる。たとえば、生成AIを活用することで、生徒の対話記録の要約や振り返り支援、他者の視点のシミュレーションなどが可能となり、対話型鑑賞の学びをより深く内省的かつ持続的なものとするための補助ツールとして期待される。こうした実践と連携機関との協働により、持続可能かつ先進的な教育モデルとしての発展が強く望まれる。

_jpg_w300px_h200px.jpg)