R-2024-133

目的

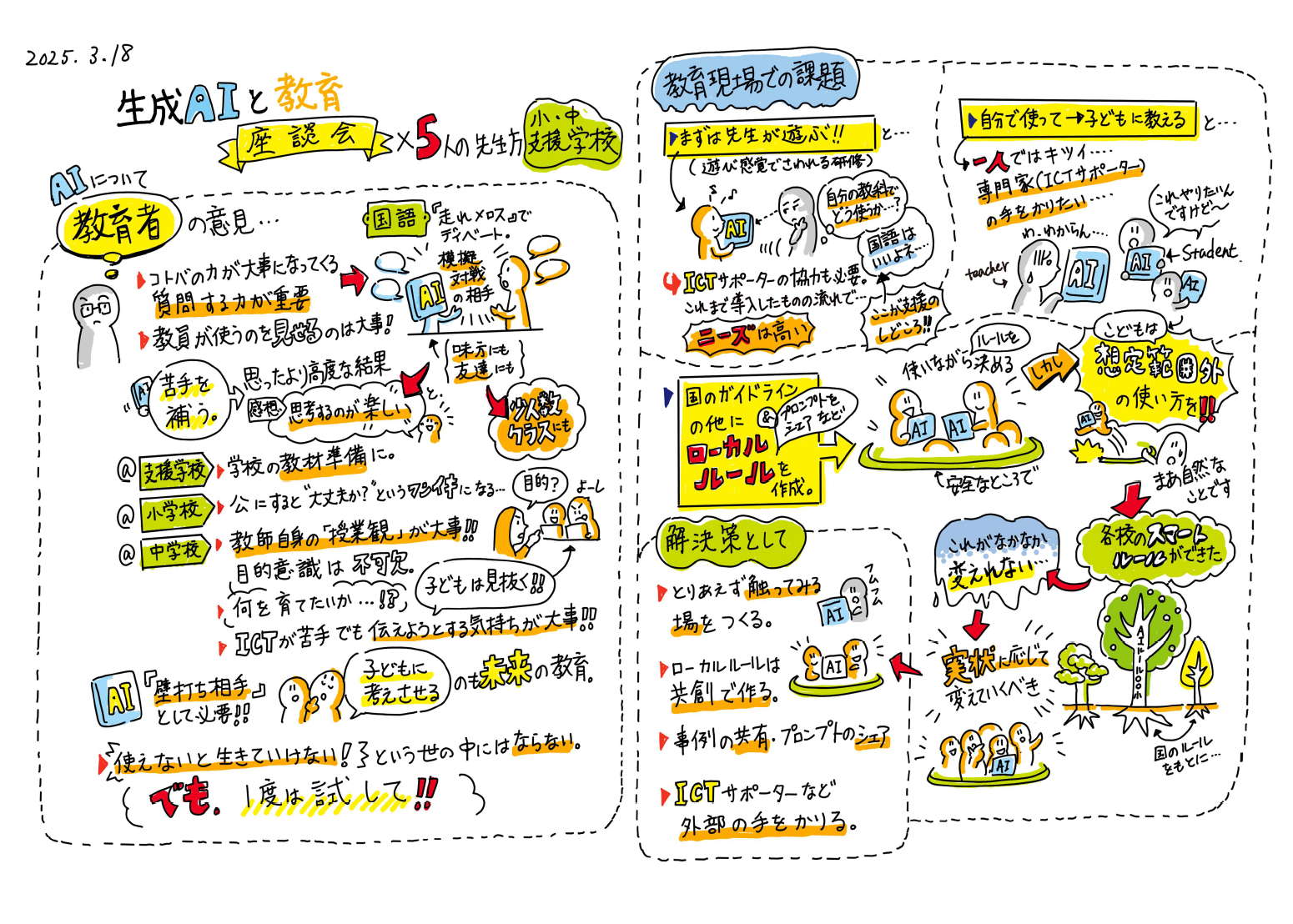

生成AI技術の進歩は教育分野においても無視できないものとなっており、「問いを立てる力」だけでなく、伝統的な学力への影響など様々な懸念がある一方、効果的な活用方法についても挑戦的な実践がなされている。本取組みは、生成AIを用いた教育の理想像と実践例、教員の課題認識、今後の研修ニーズを明らかにすることを目的として実施した。今後展開を検討する教師向けワークショップの設計に資するとともに、教育現場における生成AI活用のあり方を検討する上での基礎資料として参照されることを期待する。

方法

事前アンケートとグループインタビューの二段階構成で実施した。対象は、生成AIの活用に関心を持ち、一定の実践経験を有する福井県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員10名である。アンケートはより広く意見を集めることを目的に行い、2025年3月上旬時点で33名から回答を得た。内容は、教員の属性情報、生成AIの使用経験(私的利用および教育目的)、具体的な活用事例、生成AIと教育の未来に対する期待や懸念、必要な情報・研修内容、他者との連携ニーズなどである。グループインタビューは、5〜6名による座談会形式で、所要時間は60分とした。主な議論項目は以下のとおりである。

- 生成AIを用いた教育の理想像と実践例

- 教員の授業や指導への影響

- 生徒との関わり方に与える変化

- 生成AIと従来の教育手法の統合のあり方

- 活用に際しての課題や不安、必要な支援

結果

以下、議論項目ごとにアンケート調査及びヒアリングから得た内容をまとめる。

◆教育の未来と生成AIへの期待

生成AIには、教育の質を高める補助的ツールとしての大きな可能性があるとの意見が多く寄せられた。単なる作業効率の向上にとどまらず、思考の深化や対話の促進といった学びの本質への貢献も期待されている。また、生成AIの活用経験を通じ、子どもたちが正しく使いこなす力を身につけることが不可欠であり、そのための教育の重要性が強く認識されていた。

◆教育現場での活用実践と可能性

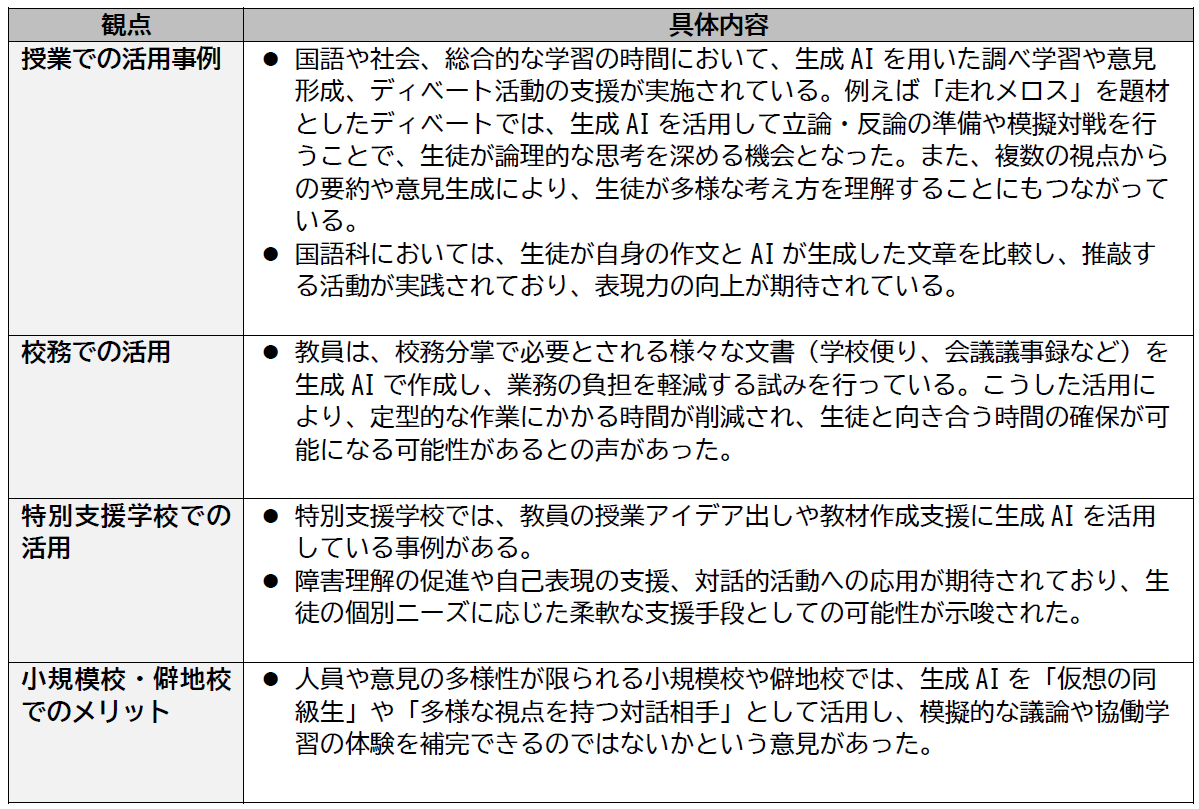

教育現場での活用実践と可能性については、授業、校務、特別支援学校での活用という観点に加えて、小規模校や僻地校でのメリットが挙げられた。

図表1 教育現場での活用実践と可能性についてのヒアリング結果まとめ

◆活用による期待と利点

生成AIは、授業準備や校務の効率化を図るとともに、生徒の学習支援、個別最適化された学びの提供、教員自身の学びの深化といった多面的な利点を持つ可能性がある。特に、AIを活用して生徒の表現やアイデア創出を支援することで、主体的な学びや思考力の向上が期待されている。また、生成AIをチームティーチングの補助的役割と捉え、教員のパートナーとして活用するというアイデアも示された。

◆懸念・課題

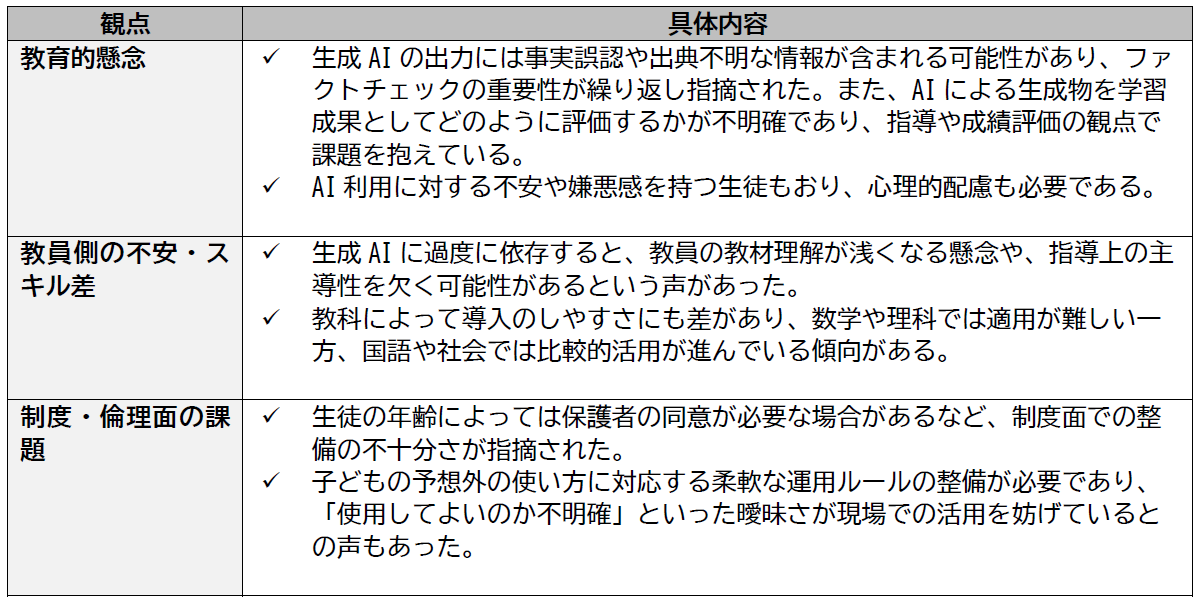

懸念や課題については、教育上の観点や、教員側の心理的不安やスキルの観点、制度および倫理面での課題が挙げられた。

図表2 懸念および課題についてのヒアリング結果まとめ

◆生成AIの有効活用の実現に向けた取組みと支援

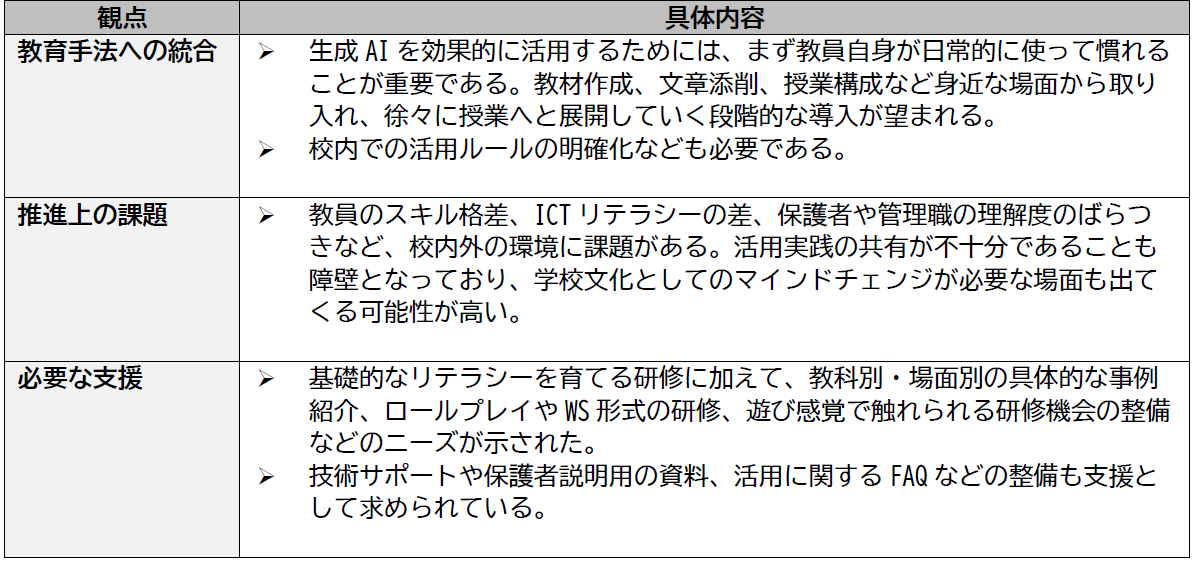

生成AIを教育現場において有効活用するための期待される取組みや支援については、教育上の観点や、教員側の心理的不安やスキルの観点、制度および倫理面での課題が挙げられた。

図表3 生成AIの有効活用の実現に向けた取組みと支援についてのヒアリング結果まとめ

考察

生成AIは、教育の質を高めるだけでなく、教員の業務負担軽減、学習の個別最適化、表現力育成といった教育的成果を支える可能性を秘めている。一方で、教育的懸念や技術的・制度的課題も多く、慎重で戦略的な導入が不可欠である。

今後は、段階別・教科別の研修の充実、事例ベースでのロールモデル提示、教員同士の対話や実践共有の場づくり、生徒・保護者を含めた生成AIへの理解促進、柔軟なルール整備などが重要である。

加えて、教育を「学習」と「学問」の両面で捉える視点も必要である。義務教育から高校までは、学習指導要領に基づいた知識や技能の習得が中心となるが、近年は「探究的な学び」や「主体的な学び」への転換が求められ、思考力や表現力の育成が重視されるようになっている。例えば、総合的な探究の時間では、自ら問いを立てて調べ、発表するプロセスを通じて、学問的な姿勢の萌芽が育まれている。こうした変化は、大学入試改革や高等教育との接続だけでなく、将来にわたる学びの基盤としても重要であり、初等中等教育においても、学習に加えて学問的な視点を意識した指導が求められている。

さらに、教育は子どもだけの営みではなく、大人にとっても生涯を通じて重要なものである。教員が生成AIを活用し、自ら問いを立て、学び続ける姿を示すことで、生徒と学びを共有する関係が構築されることが期待される。問いを立てる力や学びの楽しさ、そしてウェルビーイングの観点においても、教員と生徒が「ともに育つ関係」を築くことが理想である。

生成AIを「使う/使わない」の二項対立ではなく、「いかに活用し、学びを深めるか」という視点で考えることが、これからの教育のあり方を形作る鍵となるであろう。

_jpg_w300px_h200px.jpg)