英国は10月29日の財務相の予算演説で、2020年4月から、サーチエンジン、ソーシャルメディア、マーケットプレイスなどのデジタルサービスの売り上げに2%の税率で課税する「デジタルサービス税(Digital Services Tax)、以下DST」を導入することを公表した。

対象となるのは、全世界で5億ポンド、英国内で2500万ポンド以上を売り上げるプラットフォーマーである。あわせて、利益率の低い企業や赤字企業は軽減されたり免除になること(ただし詳細は不明)、金融サービスは対象にしないこと、2025年に見直すとともに、それ以前でも国際合意がある場合には適用しないこと、引き続きEU・G20・OECDの検討には参加していくことなども表明した。

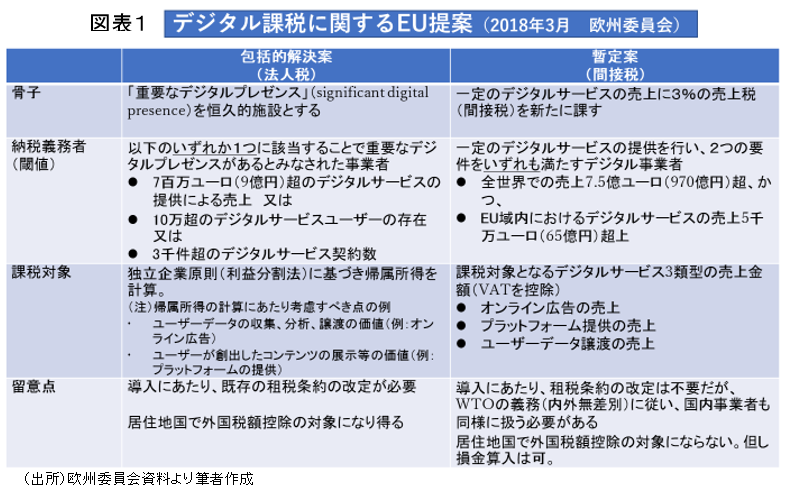

この税制は、本年3月にEU委員会が提案した2案のうちの暫定案と類似している。

背景には、GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が、負担すべき税を負担せず、競争条件も歪みが生じているという認識がある。

伝統的な国際課税ルールでは、能動的な事業活動が行われる場所、つまり居住地国と支店や工場などの恒久的施設=PEを置く国に所得が発生するので、その国が課税権を持つことになる。これは、単に消費者(consumer)がいるというだけでは課税権は発動できないということでもある。

これまで居住地国以外で継続的にビジネスを行う場合、通常PEを置く必要があるので、上述したルールは、税源を配分する国際ルールとしてうまく機能してきたのである。

しかしGAFAモデルではこれが一変する。サービス内容をデジタル化することにより、消費国に何ら拠点(PE)を持たず国境を越えて大規模なビジネスが可能になるので、PEのない消費国(源泉地国)には税収が入ってこない。

加えて、税金を払っている自国企業との間に競争条件の問題(レベル・プレイング・フィールド)が生じてしまう。欧州委員会の調べでは、伝統的ビジネスの税負担率が23.2%であるのに対してデジタル企業は9.5%と半分以下である。

そこでデジタル経済の下で、物理的存在というPEの定義を見直して、ビッグデータの収集・活用などの要素を加味した新たな課税根拠(仮想PE)を作る議論がOECD/BEPSプロジェクトで行われてきた。これは、EU案の包括的解決案に通じるもので、英国の言う「国際合意」である。

しかし国際ルールを変更することは容易ではない。米国の合意が必要となるからである。加えて、ユーザーの参加・貢献・データの提供の価値はいくらなのか、そこに帰属する所得配分はどう計算するかなどの詳細を詰めていく作業が必要となる。

現在、2020年の報告書の取りまとめに向けて検討が続けられているが、それを待ってはおれないというのが英国の今回の公表(さらには3月のEU暫定案)につながった。 さて英国は、DSTを導入する根拠について、「デジタルサービスのビジネスモデルが、英国のユーザーが参加することで重要な価値を得ている」(these business models derive significant value from the participation of their users. )からと説明している。

では「ユーザーが参加するビジネスモデル」とは何なのか。

GAFAモデルでは、ユーザーが自らの個人データを提供することによりGAFAの価値が創造されている。ユーザーは価値創造に参加しているといえるので、そこをとらえて、ユーザーの居住する国(源泉地国、消費国)にも課税権が発生するという考え方を英国は考え付いたのである。

GAFAに自国経済が侵食される中、OECDの議論を待っては手遅れになりかねない。EU委員会の売上税という暫定案の提示に先立ち、フランス、イタリアなどは、個別にGAFAを狙い撃ちした税を導入し始めている。 各国ばらばらに税を導入すれば、企業には二重課税・赤字課税という問題が生じかねない。これまで積み上げてきたOECDでの協調行為も台無しになってしまう。

ではカギを握るGAFAの当事国である米国の対応はどうなのか。トランプ政権は、これまでGAFA擁護の立場を取ってきた。一方で、OECDにおけるこれまでの検討では、米国IT企業を狙い撃ちした(リングフェンスした)税でなければ、新たなPEを模索することに反対はしていない。

このような状況の中で注目されるのがわが国の立場である。わが国は来年2019年、G20の議長国で、この件の取りまとめ役を務めることになっている。欧州諸国と米国との橋渡し役としての役割が期待されている。